Nikolaus Weiler, 《Sinus Column》 ,2018 年。金属上的木头雕塑,37 x 7 x 4 cm / 0.30 kg。

Nikolaus Weiler, 《Sinus Column》 ,2018 年。金属上的木头雕塑,37 x 7 x 4 cm / 0.30 kg。

阿梅代奥·莫迪利亚尼 (Amedeo Modigliani), 《站立的女像柱》 ,1913 年。布面油画,81 x 45。私人收藏。

阿梅代奥·莫迪利亚尼 (Amedeo Modigliani), 《站立的女像柱》 ,1913 年。布面油画,81 x 45。私人收藏。

让我们首先清楚地说明,如果不考虑希腊模式,即第一个孕育了艺术作为一种媒介,有时甚至不寻常地独立于宗教和权力的宣传,通过一种审美品味来强调人体的美丽和复杂性,这种审美品味仍然是所有后续创造性追求的基础,无论是具象的还是抽象的,也就是说,即使是那些不喜欢正式描绘的人,也会意识到它的存在。然而,谈论希腊艺术往往意味着重复自己并陷入经典陈词滥调,即叙述风格的演变并描述古典和希腊雕塑和建筑的最伟大杰作。因此,正如我经常做的那样,我想避开一种陈规定型的叙述,尽管它在各种网站、杂志、社交媒体、书籍等上以不同的文字和解释被阅读,虽然引人入胜、不可避免、丰富和决定性的风险。我的目的是再一次让读者惊奇,让他更感兴趣,也许希望真的给他留下一点文化包袱,这种包袱甚至可以抵抗人类固有的最多样的记忆擦除模式。为了实现上述目标,我采用了希腊建筑的三个基本元素,例如女像柱、柱头和柱子,并在艺术史上一些最伟大的杰作中对它们进行了研究,这些作品除了展示永恒的影响外古典模型的研究,为我们提供了对希腊世界的新见解。说到女像柱,这些人物的知识,通常是女性,被雕刻成支撑建筑构件的柱子或柱子,通常与更传统的建筑标本有关,这些标本起源于希腊,在凉廊的凉廊中达到了最高表达雅典神殿的女像柱。在后一种情况下,我们可以想象,在没有任何警告的情况下,上述女性,可能对世界的特征感到好奇,如何决定放弃他们繁重的任务,使自己脱离门楣并永久地与彼此分离,以寻找一个新的,也许更轻松的生活理由。所说的话让人想起阿梅迪奥·莫迪利亚尼 (Amedeo Modigliani) 对女像柱的孤独诠释,这位艺术家在 1912 年至 1914 年期间致力于这一主题,制作雕塑和油画,分析了上述身处身份危机的人物,作为它似乎仍然打算支持一个架构,该架构现在不存在,并不能证明其位置的物理努力是合理的。此外,莫迪利亚尼的女像柱在历史上首次展现出极度柔软和圆润的形式,真正的柔情柱,由基本和富有表现力的线条构成,大众普遍将其与更为知名、冷静和现实的希腊人相提并论模型,尽管实际上,这位意大利艺术家从伊特鲁里亚和非洲雕像中汲取了更多灵感。可以说,与希腊女像柱模型关系更密切的是奥古斯特·罗丹,正如从《背着她的石头的倒下的女像柱》中推断的那样,该雕塑是在 1871 年至 1877 年间首次处决该主题之后构思出来的这位艺术家正在从事地狱之门的项目,第一次将其理解为一个被岩石的重量压垮和击败的人物。作品的主人公,强壮的身躯蹲伏着,意在象征人类,在命运的重压下,继续以尊严和勇气奋斗,以完成他的任务:尝试为了活着。暂时回到古希腊的语境,有必要强调男性女像柱是如何被称谓 telamon 提及的,它是阿特拉斯的同义词,阿特拉斯是一个旨在支撑地球的神话人物。

Beato Angelico,北走廊的报喜,1440-50。壁画。佛罗伦萨:圣马可修道院。

Beato Angelico,北走廊的报喜,1440-50。壁画。佛罗伦萨:圣马可修道院。

从女像柱到柱头,柱子或柱子的后上部在希腊文化中具有最重要的功能,因为它综合了将柱子与其各自的柱顶相协调的概念。这种观点在意大利文艺复兴时期得到了追随,在此期间,对上述建筑的美感和工艺的提升达到了前所未有的高度,因为纯粹的审美需求的满足被强加于建筑问题。就秩序而言,并非所有形式的资本在上述时期都取得了同样的成功,以至于多立克式和爱奥尼亚式几乎只对十六世纪感兴趣,而科林斯式和复合式在整个文艺复兴时期都有更稳定的应用.科林斯首都复兴的证据,仅用于装饰用途,由人造建筑提供给我们,如图所示,在比托安吉利科的报喜的凉廊中实现,壁画约 1425 年位于佛罗伦萨圣马可修道院, 意大利。后一位大师的另外三件具有相同主题的作品证实了人们对这种“装饰主义”形式的兴趣,而要谈论希腊柱子,我们指的是一位二十世纪的艺术家:乔治·基里科 (Giorgio de Chirico)。一个“拟人化”的柱子,其凹槽纯粹源自希腊语,在 1918 年的布面油画 The Disquieting Muses 中找到了它的位置,其特点是存在所有形而上学主题,这些主题使意大利大师的比喻研究与众不同,例如:人体模特、经典语录、荒凉的广场和现代性的象征,例如本例中的工厂,旨在在过去和现在之间架起一座令人不安的桥梁。最后,对 Artmajeur 艺术家作品的分析让我进行了一项新的调查,旨在通过 Fikret Özcan、Yury Peshkov 和 Muriel Cayet 等当代画家的眼光来解读过去的希腊废墟。

Zahar Kondratyuk,古董头像和柱子,2022 年。布面丙烯,160 x 100 厘米。

Zahar Kondratyuk,古董头像和柱子,2022 年。布面丙烯,160 x 100 厘米。

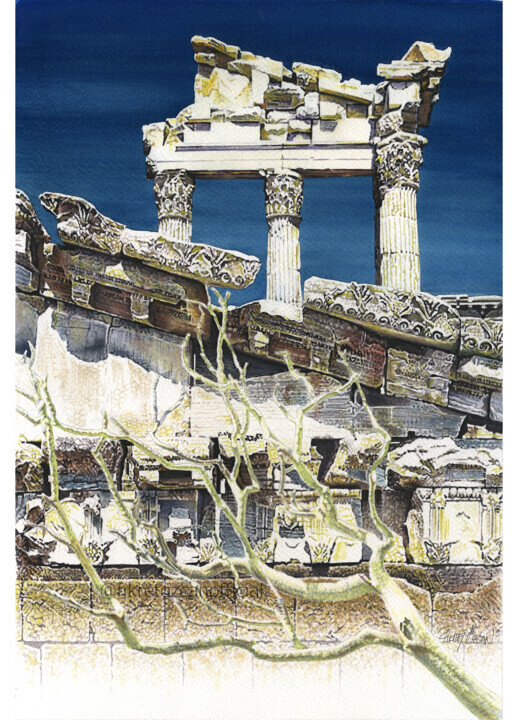

Fikret Özcan, Pergamon-2,2017年。纸本水彩,40 x 27 厘米。

Fikret Özcan, Pergamon-2,2017年。纸本水彩,40 x 27 厘米。

Fikret Özcan:佩加蒙 2

Özcan 准确的水彩画以非常诗意的方式揭示了一个时代的废墟,旨在通过事件的邪恶通道提醒我们古希腊的伟大,这是通过“提喻”呈现给我们的,是,通过展示富有而强大的城市佩加蒙 (Pergamon) 的遗迹,该城市现在位于贝尔加马 (Bergama) 的西北部,恰好位于今土耳其境内。这种观点在我脑海中回荡着古斯塔夫·福楼拜 (Gustave Flaubert) 的话,他认为废墟是一种神奇的工具,能够“让风景如梦如幻,并赋予它诗意”。如果这位著名的法国作家将这样的想法写成文字,也是为了传达一种充满模糊、不完整和不稳定的内在魅力,这是考古遗迹的本质所固有的,十八世纪的画家和雕刻家期待它,促进美学废墟,一种文化刺激,除了入侵艺术品外,在考古研究和欧洲贵族年轻后裔的旅行中也很猖獗,旨在发现最著名的文明“废墟”。在后者的比喻语境中,一些杰作甚至开始包括人物形象,与宏伟时代的遗迹并列,用来突出上述物种的所有微不足道。约翰·海因里希·福斯利 (Johann Heinrich Füssli) 的作品《被古代废墟的伟大感动的艺术家》(1778-80) 给了我们一个上述的例子,其中一个人被另一个古老而灿烂的文明的废墟所感动:罗马人。最后,我邀请您仔细思考 Artmajeur 艺术家的作品,在您的脑海中回荡哲学家 Stefano Zecchi 的标志性话语:“生命具有无价的道德清洁:一切都结束了。有时它仍然慷慨地在一切被扫除之前给予一些东西:废墟。见证历史道路的过去遗迹。”

尤里佩什科夫,阿波罗神庙。塞浦路斯,2022 年。纸本油画,40 x 30 厘米。

尤里佩什科夫,阿波罗神庙。塞浦路斯,2022 年。纸本油画,40 x 30 厘米。

Yury Peshkov:阿波罗神庙。塞浦路斯

阿波罗神庙的遗迹出现在佩什科夫精心设计的画框里,就像一种模特的幻觉,在艺术家的巧妙指导下,她抬起下巴,自豪地扫视着地平线。恰恰如此,古代圣地的废墟显示了他们所有的力量、信心和决心,因为虽然他们只是部分地留给我们,但他们有幸经历了时代、习俗和历史变迁的变迁。最冷漠的沉默。关于作品描绘的地点,需要指出的是阿波罗·海拉特斯神庙,位于古城库里翁以西,是古塞浦路斯的主要宗教中心之一,阿波罗神庙就在其中。被奉为森林之神。事实上,添加名称 Hylates 本身就是指一位神,他在公元前三世纪和公元三世纪之间在塞浦路斯岛上受到专门崇拜,后来才被更正式的希腊神阿波罗同化。最后,迄今为止可见的供奉后者的神庙部分是公元一世纪修复的结果,而如果要提及原始结构,它由一个圆形纪念碑组成,一个古老的祭坛和寺庙,后来在罗马时代得到了扩大和丰富。因此,从上面的调查中可以明显看出,来自 Artmajeur 的艺术家的作品促进了对古代文明的研究,以及对文化的热爱和对考古学和艺术史的兴趣的传播。

Muriel Cayet, Temple bleu ,2011 年。绘画,20 x 20 厘米。

Muriel Cayet, Temple bleu ,2011 年。绘画,20 x 20 厘米。

Muriel Cayet:蓝庙

卡耶画作中所描绘的古老神圣建筑,撇开色彩不谈,让我们想起了公元前430年在意大利阿格里真托的神庙谷中竖立的康科德神庙的特征,这是成熟的多立克式建筑的典范。 , 然而,这最后的色彩判断结果是相当肤浅的,因为尽管无可争议的是,蓝色在 Cayet 中的优势被证明是相当超现实和牵强附会的,但必须揭示颜色可能和最初是如何蓝色实际上是上述架构的一部分。事实上,根据最近的一项专家假设,这块石头的真正金色此前被白色灰泥掩盖了,白色灰泥覆盖了整个结构,除了用蓝色和红色装饰的楣板和山墙。然而,与希腊人对天空颜色的态度相比,这种流行的启示可能相形见绌,因为他们努力用一个特定的词来识别它。例如,如果我们提到荷马,他的作品中只出现四种颜色:白色、灰色,以及深浅不一的黑色、红色和黄绿色。然而,有必要强调的是,在希腊文化中,更普遍的倾向是指示和指代亮度而不是色调,以至于对蓝色没有任何“厌恶”,而是对定义更简单的不感兴趣颜色清晰明确。

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli