卫塞节的意义

卫塞节,又称佛陀诞辰日、佛陀满月节或佛陀日,是南亚、东南亚、西藏和蒙古佛教徒崇敬的节日,也是佛教日历中最重要的节日。卫塞节是为了纪念释迦牟尼佛的诞生、成道(涅槃)和涅槃(大涅槃),上座部佛教、藏传佛教和新传佛教都尊崇他。卫塞节这个名字源于巴利语“vesākha”或梵语“vaiśākha”,代表农历月 Vaisakha,被认为是佛陀的诞生月。在大乘佛教习俗中,这个节日以其梵语名称(Vaiśākha)及其各种派生词而闻名。

然而,卫塞节的庆祝活动超越了传统的节日,深入艺术领域,传达佛教哲学和修行的深邃精神。艺术形式多样,是传播佛教教义和信仰不可或缺的载体,编织出视觉、听觉和触觉的复杂表达,与修行者和崇拜者产生深刻共鸣。

从佛像的宁静面容到唐卡绘画的复杂象征意义,从经文的旋律吟唱到传统舞蹈的优美动作,艺术是物质与超然之间的桥梁,让人们一窥佛教智慧核心中不可言喻的真理。艺术提供慰藉、灵感,并与佛陀教导的永恒真理建立深刻联系,超越语言和文化界限,与人类生存的核心产生共鸣。

卫塞节不仅是为了庆祝佛陀的一生和教诲,也是为了庆祝人类在寻求觉醒的过程中所拥有的无限创造力和智慧。它提醒我们,艺术超越了语言和概念的限制,是照亮觉醒之路的永恒灯塔,以其永恒的美丽和深刻的智慧激励着后代。

起源和历史

卫塞节在佛教传统中具有深远的意义,纪念佛陀悉达多·乔达摩一生中的三个关键事件:诞生、开悟和涅槃。

卫塞节的起源可以追溯到古印度,当时人们传统上在卫塞月(通常在公历四月或五月)的满月之日庆祝卫塞节。这个吉日让人想起佛陀的崇高历程——从他在蓝毗尼圣林中作为悉达多太子诞生,到他在菩提伽耶的菩提树下开悟,最后在拘尸那罗涅槃。

卫塞节的意义超越地域,在世界各地的佛教界中引起强烈共鸣。然而,不同文化和地区的卫塞节庆祝方式各有不同,反映出佛教修行者的多元风俗和传统。

在斯里兰卡、泰国、缅甸和柬埔寨等上座部佛教国家,卫塞节被人们以崇敬和欢乐的气氛庆祝。信徒们会进行各种宗教活动,包括布施僧侣、听讲道、诵经和参加丰富多彩的游行。装饰精美的寺庙和房屋挂满了鲜艳的灯笼和旗帜,象征着卫塞节带来的启迪和欢乐。

在中国、日本、韩国和越南等大乘佛教地区,卫塞节的庆祝活动通常包括精心准备的仪式和典礼。寺庙里挂满了无数灯笼,佛像沐浴在芬芳的水中,象征着净化和重生。信徒们还会参加“浴佛”活动,这是对佛法表达敬意和感激的象征。

藏传佛教徒虔诚地庆祝卫塞节,进行祈祷、冥想和慷慨解囊。寺院里充满了诵经的声音,五颜六色的经幡在微风中飘扬。藏传佛教徒还会举行复杂的仪式,例如“萨嘎达瓦”法会,以纪念佛陀的诞生、开悟和涅槃。

在当代,卫塞节已超越文化界限,成为全球性的和平、慈悲和精神觉醒的庆典。无论地区差异如何,卫塞节的本质始终如一——深刻提醒人们佛陀所体现的永恒智慧和无限慈悲,激励无数灵魂走上觉悟之路。

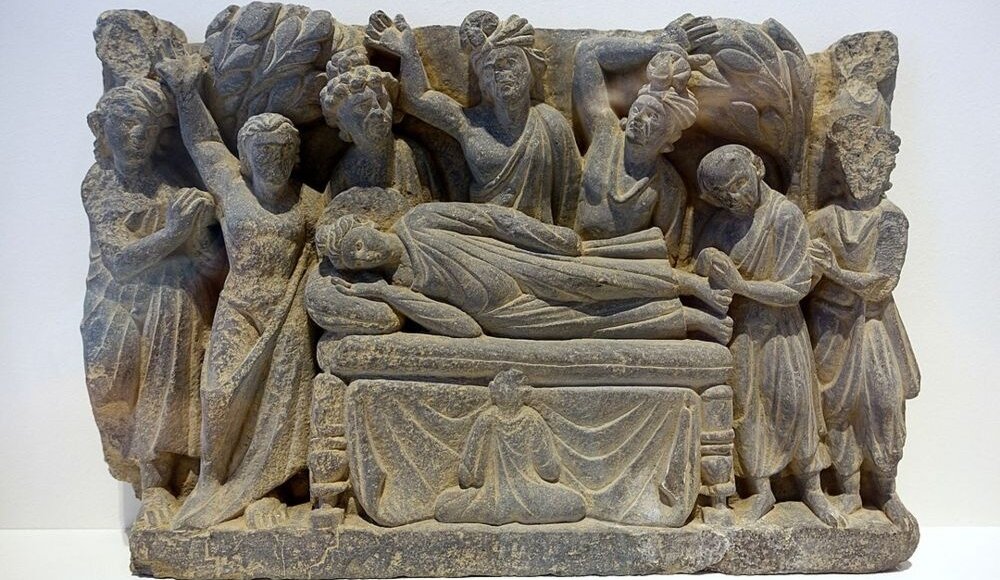

佛陀涅槃,犍陀罗,公元 3 或 4 世纪,灰色片岩。约翰和梅布尔林林艺术博物馆展览 - 佛罗里达州萨拉索塔。作者:Daderot。来自维基百科

佛陀涅槃,犍陀罗,公元 3 或 4 世纪,灰色片岩。约翰和梅布尔林林艺术博物馆展览 - 佛罗里达州萨拉索塔。作者:Daderot。来自维基百科

卫塞节艺术中的象征意义

卫塞节有着丰富的象征意义,每个象征都代表着佛教教义的深刻方面和乔达摩·悉达多的开悟之旅。与卫塞节相关的最常见象征包括菩提树、莲花和佛像。

菩提树是佛陀证得觉悟的有力象征,是觉醒和精神蜕变的有力象征。其茂密的枝条为修行者提供庇护和遮荫,让他们在冥想的宁静中寻求庇护。菩提树提醒我们佛陀坚定不移地超越苦难和无知,照亮所有众生走向解脱的道路。

莲花在佛教教义中具有深刻的象征意义,代表着纯洁、启蒙和在世俗存在的浑水中发挥精神潜能。正如莲花从泥泞的深处毫无瑕疵地浮现出来一样,开悟的心灵也能超越轮回的污秽,以智慧和同情心绽放。莲花提醒我们,尽管生活中充满挑战和障碍,但觉醒的种子潜伏在每个人的心中,等待着智慧之光的滋养,让它蓬勃发展。

佛像以各种形式和姿势雕刻而成,是佛陀永恒教诲和慈悲存在的有形提醒。无论是冥想、教导还是无畏的姿态,佛像都体现了启蒙的品质——宁静、慈悲和无限智慧。佛像的每个方面都具有象征意义,引导修行者实现他们与生俱来的佛性并终止痛苦。

总的来说,这些与卫塞节相关的符号囊括了佛教教义的精髓,有力地提醒人们走向解脱的道路以及无常、苦难和无我的永恒真理。它们激励信徒在日常生活中培养正念、同情和智慧的美德,加深对所有众生相互联系和存在无常性的理解。

在卫塞节期间,信徒们经常用这些符号装饰寺庙和房屋,以纪念佛陀的深远遗产及其教义在当今世界的持久意义。通过反思这些神圣的符号,修行者会想起每一刻潜在的开悟潜力,鼓励他们以勇气、谦逊和坚定的决心踏上觉醒之路。

装有佛陀遗物的 Piprawa 花瓶。来自维基百科

装有佛陀遗物的 Piprawa 花瓶。来自维基百科

传统艺术形式的卫塞节

绘画、雕塑和壁画等传统艺术形式长期以来一直被用来描绘卫塞节的意义。唐卡画源自藏传佛教传统,精细地描绘了佛陀一生的场景,包括他的诞生、开悟和涅槃。这些卷轴画以鲜艳的色彩和细致入微的细节为特色,通常描绘的是佛陀坐在菩提树下冥想,周围环绕着天人或弟子。

佛像以各种姿势和手印雕刻而成,是卫塞节期间虔诚和沉思的焦点。从小雕像到巨型雕像,这些雕塑体现了宁静、同情和智慧的美德,激励信徒在自己的生活中培养这些品质。佛像装饰着鲜花、花环和色彩缤纷的织物,象征着修行者对开明圣人的崇敬和感激。

在佛教寺庙和寺院中,墙壁上装饰着精美的壁画,描绘了佛陀的生活和教义场景。这些视觉叙事传达了卫塞节的关键事件,例如佛陀在蓝毗尼诞生、在菩提树下开悟以及最终涅槃。这些壁画中经常融入莲花、菩提树和天人等象征性图像,唤起纯洁、觉醒和超越的主题。

沙曼荼罗是藏传佛教和尼泊尔佛教中一种神圣的艺术形式,在卫塞节期间作为临时装置而制作。这些精美的图案由彩色沙子精心倒在平面上制成,描绘了宇宙图案和佛陀教义的象征。通过制作沙曼荼罗,人们可以反思这些精美图案的短暂魅力,思考生命的无常和所有生物之间的相互联系。

卷轴画是东亚佛教传统中常见的一种画法,用丝绸或纸卷描绘佛陀生平和教诲的场景。这些画作上经常会附有佛经或诗歌的书法题词,以增强其精神意义。卫塞节期间,描绘佛陀顿悟或鹿野苑教诲的卷轴画作提醒人们佛陀所体现的永恒智慧和慈悲,激发修行者的虔诚和崇敬。

卫塞节的当代诠释

在当代,卫塞节以摄影、数字艺术和行为艺术等现代艺术形式呈现,反映了艺术家表达这一佛教神圣节日意义的不断变化的方式。

摄影已成为捕捉世界各地卫塞节庆祝活动精髓的有效媒介。摄影师记录了卫塞节庆祝活动的鲜艳色彩、精致的装饰和精神热情,让观众一睹佛教虔诚的多种文化表现形式。从灯火通明的泰国寺庙到灯笼点亮的斯里兰卡街道,这些照片唤起了卫塞节庆祝活动中弥漫的敬畏和喜悦的氛围。

数字艺术为艺术家提供了以创造性方式诠释卫塞节主题的新途径。通过数字处理,艺术家可以以富有创意和沉思的方式唤起菩提树的空灵魅力、莲花的象征深度或佛陀的宁静存在。数字艺术作品可能会整合音景或互动功能等多媒体元素,鼓励观众以引人入胜和身临其境的方式与佛教原则互动。

表演艺术为描绘和沉浸于卫塞节提供了另一种方式。通过舞蹈、戏剧、音乐和多媒体装置,表演者探索启蒙、同情和众生相互联系的主题。舞蹈表演可以通过优美的动作和富有表现力的手势描绘佛陀的人生故事,而多媒体装置则邀请观众思考佛陀教义所体现的普遍真理。

除了这些特定的艺术形式外,卫塞节还出现在绘画、雕塑和混合媒体等当代视觉艺术中。艺术家们从传统的佛教图像和经文中汲取灵感,以当代视角重新诠释它们,反映出当今社会的复杂性。他们的作品邀请观众思考佛陀的永恒智慧及其对当今世界复杂性的适用性。

总体而言,现代艺术形式提供了多种多样、充满活力的方式来描绘卫塞节,让艺术家们能够以创新和发人深省的方式探索节日的启蒙、同情和精神觉醒的主题。摄影、数字艺术、表演艺术和各种其他媒介是卫塞节对艺术家和观众产生影响的途径,促进了创造力和沉思。在此过程中,佛教精神的表达弥合了传统与现代之间的鸿沟。

卫塞节符号对现代人的启示

当代艺术家善于重新诠释传统的卫塞节符号和主题来表达当代的问题和关注,将古老的传统与新的视角和现实意义融合在一起。

艺术家重新诠释卫塞节符号的一种方式是探索它们在现代挑战背景下的象征意义。例如,莲花传统上与纯洁和启蒙联系在一起,现在可能被重新想象为面对环境恶化或社会不公时坚韧不拔的象征。通过绘画、雕塑或数字艺术,艺术家可以将从污染水中冒出来的莲花描绘成希望和变革的隐喻,让观众反思环境管理和社会变革的迫切需要。

同样,佛陀在菩提树下获得启迪,这棵树也可以被重新解读为相互联系和生态和谐的象征。当代艺术家可以利用菩提树的形象来强调保护自然生态系统和与自然世界建立更深层次联系的重要性。通过多媒体装置或特定场地的艺术品,他们可以邀请观众思考大自然中蕴含的深刻智慧以及为子孙后代保护大自然的迫切需要。

除了重新诠释传统符号外,当代艺术家还经常通过探索卫塞节主题来探讨当代社会问题。例如,佛陀关于慈悲和非暴力的教义可能会在面对战争、冲突和社会不平等等问题的艺术作品中得到运用。通过表演艺术、摄影或混合媒体装置,艺术家可以挑战观众反思苦难的根源以及集体行动解决系统性不公正的必要性。

此外,当代艺术家可以利用卫塞节作为平台,探索数字时代的灵性与技术的交汇。通过沉浸式虚拟现实体验、互动装置或多媒体艺术作品,他们可以以创新和引人入胜的方式邀请观众探索佛教教义。通过利用数字媒体的力量,艺术家可以接触到更广泛的受众,并引发关于古代智慧在数字时代的意义的有意义的对话。

总体而言,当代艺术家在重新诠释传统卫塞节符号和主题以解决当代问题和担忧方面发挥着重要作用。他们通过创造性的视野和艺术表达,邀请观众以新颖和发人深省的方式接触永恒的真理,在追求智慧、同情心和社会变革的过程中弥合传统与现代之间的鸿沟。

Selena Mattei

Selena Mattei