Les femmes dont nous allons parler ici ne sont pas des « femmes de », elles étaient déjà artistes avant de faire la rencontre de leurs époux, avaient leurs propres styles et leurs propres ambitions, et étaient aussi habiles et talentueuses que leurs compagnons.

Elin Danielson-Gambogi, À la fin du petit-déjeuner, 1890.

1. Josephine Hopper (et Edward Hopper)

Tout le monde connait Edward Hopper, mais qui se souvient de sa femme, Jo ?

De son vrai nom Josephine Verstille Nivison, elle était pourtant destinée à un avenir très prometteur. Née à Manhattan en 1883, elle s’orienta très jeune vers une carrière artistique, s’exprimant aisément par le dessin et le théâtre sur les bancs de l’université. En 1905, alors qu’elle a tout juste 22 ans, elle fait la rencontre de Robert Henri, figure majeure du réalisme américain. Après lui avoir demandé de poser pour l’un de ses portraits (The Art Student, 1906), il devient son professeur de dessin et noue avec elle une relation aussi amicale que professionnelle.

Elle travaille alors comme enseignante pour jeunes filles, et consacre son temps libre à la peinture à l’huile. Jusqu’à ses 40 ans, elle se délecte d’une vie en totale indépendance, fréquentant de nombreux artistes, voyageant à travers l’Europe avec son professeur de dessin et ses camarades peintres en herbe, et participant à des colonies artistiques en Nouvelle-Angleterre durant chaque été. Elle commence à jouir d’une visibilité notoire grâce à l’exposition de certaines de ses œuvres dans des galeries new-yorkaises, aux côtés d’artistes renommés tels que Pablo Picasso, Amedeo Modigliani ou Man Ray. C’est dans ce microcosme artistique qu’elle fait la rencontre de son futur mari Edward, d’abord à l’école d’art, puis à l’occasion de différentes colonies artistiques aux Etats-Unis.

Robert Henri, The Art Student (Portrait de Josephine Nivison), 1906.

Robert Henri, The Art Student (Portrait de Josephine Nivison), 1906.

Les amants se marient en 1924. Josephine V. Nivison devient Jo Hopper, et participe à la construction d’un couple aussi tumultueux qu’inspirant. Ils voyagent à travers l’Amérique et peignent ensemble, mais le fantasme de l’idylle créatrice se transforme rapidement en fardeau conjugal pour Josephine. Le duo se dispute régulièrement, et ces récurrentes tensions affaiblissent son ambition. Progressivement, elle néglige sa passion pour devenir l’imprésario de son époux, et s’occupe de l’essentiel des tâches domestiques pour lui offrir un maximum de temps disponible à la création.

Son mari accède à la légende rapidement, de son vivant, grâce à des œuvres énigmatiques, raffinées et silencieuses, décrivant le quotidien d’une Amérique reculée et profondément solitaire. Pourtant, sans l’assistance de son épouse, Edward Hopper n’aurait jamais pu atteindre le succès qu’on lui reconnait aujourd’hui. Bien plus qu’un simple modèle ou qu’une muse ordinaire, Josephine contribua énormément à l’ascension artistique de son mari. Parce qu’il était timide et réservé, elle l’aida à nouer des relations avec des professionnels du marché de l’Art, afin de valoriser son œuvre.

Si vous êtes déjà attristés par la renonciation de Josephine, accrochez-vous, car il y a beaucoup, beaucoup plus affligeant dans cette histoire :

Edward Hopper meurt en 1967, à 84 ans, sans descendance. Sa veuve Josephine, lui survivra pendant une année, avant de mourir elle aussi à l’âge de 84 ans, en 1968, dans l’indifférence générale. Elle tirera profit de ces quelques mois de deuil pour organiser la postérité de son œuvre et celle de son mari. Elle documentera ainsi leur travail, et lèguera au Whitney Museum de New York un nombre considérable d’œuvres du couple. Aujourd’hui, on y trouve présentées l’ensemble des œuvres signées de la main d’Edward, mais aucunes traces des centaines d’œuvres réalisées et léguées par Joséphine.

Jo Hopper, Untitled (Study of landscape around the Hopper House with Cape Cod Bay in distance).

Jo Hopper, Untitled (Study of landscape around the Hopper House with Cape Cod Bay in distance).

Des œuvres remisées dans les réserves du musée ? Si seulement…

En fait, l’intense majorité des œuvres de Joséphine ont aujourd’hui complètement disparues. Depuis sa mort, le Whitney Museum n’a jamais exposé une seule œuvre de l’artiste, et pire encore, il a fait en sorte de se débarrasser de ce stock fantôme, se justifiant d’un manque de place dans les réserves muséales. Le musée a brûlé une partie des œuvres, et a donné l’autre partie à des hôpitaux, qui, faute de place, les ont eux-aussi, pour la plupart détruits. D’une centaine d’œuvres réalisées, il ne reste aujourd’hui que quelques gravures, aquarelles et photographies en noir et blanc.

Sinistre récompense pour une femme qui sacrifia son destin afin d’établir le triomphe de son mari.

2. Margaret Keane (et Walter Keane)

Margaret Keane, In The Garden, 1963.

Margaret Keane, In The Garden, 1963.

Vous reconnaissez ces grands yeux ?

Certains d’entre vous connaissent sûrement cette histoire, puisqu’elle a été l’objet d’un sublime long-métrage réalisé par Tim Burton en 2014 : Big Eyes (déjà évoqué dans notre article Quand le cinéma rend hommage aux chefs-d'œuvre de l'Histoire de l'Art).

Il s’agit de l’usurpation d’identité la plus ahurissante depuis l’avènement de l’art moderne : une épopée émancipatrice mêlant machisme, malice et indécence. Accrochez-vous, on vous emmène dans le monde lugubre et lumineux de Margaret Keane.

Cette curieuse artiste est née sous le joli nom de Peggy Doris Hawkins, en 1927, à Nashville (Tennessee). Alors qu’elle n’a que 2 ans, elle est victime d’un accident lors d’une opération médicale d’apparence bénigne, qui lui endommagera irrémédiablement le tympan droit. Dès son plus jeune âge, elle exprime un profond intérêt pour le dessin, activité qu’elle pratique énormément. A 10 ans, elle s’inscrit dans une école de dessin pour approfondir ses connaissances et sa technique. Elle réalise déjà ses premières peintures à l’huile à cette époque. Son tympan blessé l’empêche d’entendre correctement. Ce handicap l’enfermera dans une particulière solitude, et l’obligera à se concentrer sur le regard de ses interlocuteurs pour mieux les comprendre (vous voyez venir le lien avec les fameux grands yeux). Timide et réservée, elle s’isole progressivement dans une bulle de solitude, qui se ressent dans le choix de ses sujets (enfants, femmes, chats, chiens, chevaux), ainsi que dans le choix des couleurs et la technique employée (peinture à l’huile mélangée à l’acrylique).

Son style peu commun s’inscrit à la frontière du surréalisme kitsch et de l’art naïf.

Discrète, inconnue et éloignée du monde de l’art, c’est lorsqu’elle a 25 ans passés, au milieu des années 1950, que son destin va être radicalement bouleversé. Elle fait la rencontre d’un artiste à la technique médiocre mais au succès naissant : Walter Keane. Bien qu’ils soient tous deux mariés, ils tombent sous le charme l’un l’autre, et s’unissent en 1955 à Honolulu.

Bob Campbell, Margaret Keane et Walter Keane, The Chronicle.

Bob Campbell, Margaret Keane et Walter Keane, The Chronicle.

Walter Keane est un personnage atypique : il est charismatique, séducteur, beau-parleur, et indubitablement égocentrique. Un bel exemple de masculinité toxique comme on en fait plus (et sans regrets). Il tombe rapidement en admiration devant les toiles aux grands yeux de sa bien-aimée, et jalouse secrètement sa maitrise du pinceau. Il sait que ses tableaux sont uniques et peuvent se vendre à bon prix. Avec son charisme et son expérience commerciale, il se décide alors à réaliser ce que Margaret, trop timide, n’était pas capable de faire : promouvoir et vendre son travail.

Un mari qui aide sa femme, artiste réservée, à vendre ses œuvres : où est le mal ?

Pour attirer des acquéreurs, Walter expose les œuvres de sa femme dans un club de San Francisco. Devant le franc succès de cette opération et les nombreux admirateurs qui cherchent à en savoir davantage sur la signature accompagnant ces étranges portraits, son mari décide alors, à l’insu de sa compagne, de prétendre être l’auteur de ces œuvres. C’est le début d’une vaste tromperie qui durera plusieurs années et fera subir d’énormes souffrances à Margaret. Trop fragile pour se défendre face aux impostures et aux menaces de son mari, elle restera silencieuse et ira même jusqu’à confirmer en public qu’il est bel et bien l’auteur de ces magnifiques visages aux yeux de biche.

Petit à petit, Walter Keane s’enferme dans son illusion de succès. Puisqu’il est très bon commercial, les œuvres s’écoulent de plus en plus vite, et l’argent coule à flot. Il commence donc à inventer une mythologie autour de « son » œuvre, et enferme Margaret dans ses propres mensonges, canalisant ses ardeurs émancipatrices à grands renforts de menaces et d’intimidations, et la forçant à peindre toute la journée (parfois même jusqu’à 16h par jour). De l’autre côté, de grandes galeries américaines s’arrachent ses toiles, et même Andy Warhol tombe sous le charme.

Bill Ray, Margaret et Walter Keane, Life Magazine, 1965.

Bill Ray, Margaret et Walter Keane, Life Magazine, 1965.

Heureusement, un beau jour, la pression devient insupportable pour Margaret. Elle décide de quitter Walter, et, en 1970, elle annonce en direct à la radio qu’elle est la véritable créatrices de ces peintures aux grands yeux. Après une longue période de polémiques et de croisade judiciaire, Margaret est enfin reconnue pour son talent, et le regard triste et mélancolique des enfants qu’elle peignait lorsqu’elle était victime de la cruauté de son époux laisse place à de tendres portraits épanouis et colorés, symboles d’une joie de vivre retrouvée. Un happy-end bien mérité, contrairement à la désolante postérité de Josephine Hopper.

Et si vous n’avez jamais vu Big Eyes, le film de Tim Burton retraçant la vie tumultueuse de Margaret Keane, nous vous le recommandons chaudement !

3. Sophie Taeuber-Arp (et Jean Arp)

Bien qu’inconnue du grand public, l’artiste suisse Sophie Taeuber-Arp a eu une carrière aussi fulgurante qu’exceptionnelle. A l’aise dans de (très) nombreuses disciplines : peinture, sculpture, couture, architecture, arts appliqués et danse, elle a fréquenté les plus grands artistes du début du 20ème siècle, et fut une figure emblématique du mouvement Dada, du constructivisme et de l’art concret.

Sophie Taeuber-Arp, Tête Dada, 1920. Museum of Modern Art, New York.

Sophie Taeuber-Arp, Tête Dada, 1920. Museum of Modern Art, New York.

Pourtant, peu de choses prédestinaient la jeune Sophie Taeuber à une grande carrière artistique. Elle est née en 1889 à Davos, en Suisse. Son père, pharmacien de profession, meurt alors qu’elle n’a que 2 ans. Elle grandit ensuite avec sa mère, dessinatrice et photographe, et ses frères et sœurs dans la campagne suisse, profonde et bucolique, aux côtés de tisserands qui lui apprennent l’art de la couture.

Sa mère l’encourage à développer ses dons artistiques précoces, et lui sert même de modèle. A la mort de celle-ci, alors que Sophie n’a que 20 ans, elle décide de prendre son destin en main et part étudier les arts appliqués à Munich puis Hambourg, en Allemagne. Elle y découvre (entre autres) l’art de la céramique, le tournage d’objets en bois, le design et la confection de costumes.

En 1915, alors que la première guerre mondiale fait rage, elle est contrainte de retourner s’établir en Suisse. Elle s’installe à Zurich et se fait de nombreux amis artistes, eux-mêmes réfugiés de force, fuyant les ravages d’un conflit qu’ils ne cautionnent pas. Là-bas, elle affirme ses talents artistiques, et fait la rencontre de Jean Arp, qu’elle épousera en 1922. Même si tout n’est pas si rose dans le couple Taueber-Arp, nous sommes bien loin des tensions entre Edward et Jo Hopper, ou encore des manipulations exercées par Walter Keane sur sa compagne. Le duo survit grâce aux revenus de Sophie, mais créé ensemble, et s’inspire mutuellement.

Sophie Taeuber-Arp et Jean Arp, Ascona (Espagne), 1925.

Sophie Taeuber-Arp et Jean Arp, Ascona (Espagne), 1925.

En 1929, Sophie et Jean obtiennent la nationalité française. Ils profitent de ce nouveau départ pour s’installer à Meudon, près de Paris. Jean est déjà très connu sur la scène parisienne, et fait rencontrer à Sophie de nombreux artistes influents de l’époque, qui deviendront ses amis : notamment Max Ernst, ainsi que Sonia et Robert Delaunay. Les invités se bousculent à la porte de leur maison-atelier de Meudon, et les ambitions de Sophie commencent à être amputées par le succès de son époux. A cette époque, on la considère davantage comme l’hôtesse de maison et l’épouse de Jean Arp, qui est toujours au centre de l’attention. Elle produit énormément d’œuvres durant cette période, mais ose de moins en moins les présenter, préférant le confort du retrait à l’arrogance des projecteurs qu’elle perçoit dans le regard de son mari.

L’union qui liait Sophie et Jean était bien éloignée des tensions toxiques qui ligotaient les couples Hopper et Keane. Lorsque Sophie meurt d’une intoxication au monoxyde de carbone causée par un poêle à bois défectueux en 1943, son mari demeure inconsolable. Il lui faudra des années pour retrouver une vie normale, et sa production artistique tout entière sera influencée par son deuil amoureux. Il va également exiger que ses propres œuvres ne puissent être exposées qu’aux côtés de celles de Sophie. Une requête vertueuse aux conséquences paradoxales, puisque pour toujours, le nom de Sophie Taeuber, épouse mais artiste indépendante, sera associé à celui de Jean Arp.

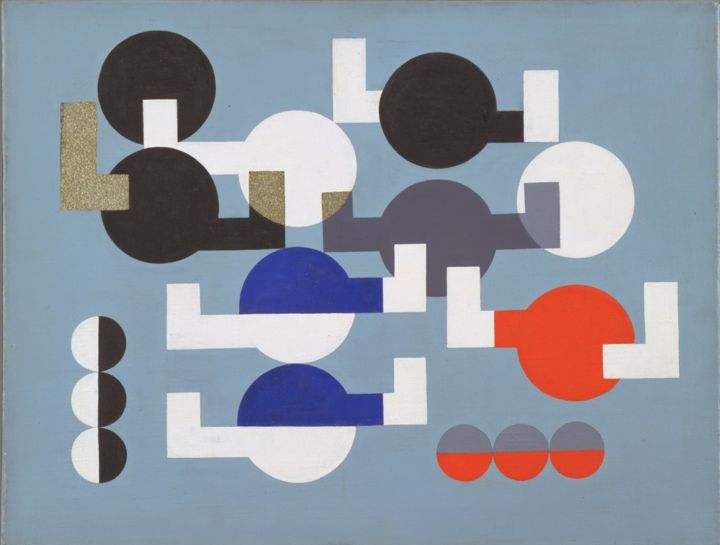

Sophie Taeuber-Arp, Composition of Circles and Overlapping Angles, 1930.

Sophie Taeuber-Arp, Composition of Circles and Overlapping Angles, 1930.

Malgré tous ces efforts, Sophie sera rapidement oubliée du grand public, qui ne s’intéressera qu’aux œuvres de Jean Arp. La faute d’un système : des institutions, des musées, des galeries et des collectionneurs ne souhaitant pas reconnaitre l’importance d’une œuvre aussi puissante, car produite par une femme. Redécouverte récemment, à la fin du 20ème siècle, son visage dada figure aujourd’hui sur les billets de 50 francs suisses, et les institutions internationales s’arrachent ses œuvres radicales, uniques et originales.

4. Lee Krasner (et Jackson Pollock)

Lee Krasner, Combat, 1965. National Gallery of Victoria, Melbourne.

Lee Krasner, Combat, 1965. National Gallery of Victoria, Melbourne.

Lee Krasner est aujourd’hui considérée comme une pionnière de l’expressionisme abstrait aux Etats-Unis, bien qu’elle fut pendant très longtemps éclipsée par l’aura encore vigoureuse de son mari, Jackson Pollock, qui affole les salles de vente à chaque apparition de l’un de ses drippings légendaires.

Née aux Etats-Unis en 1908 d’une famille d’immigrés juifs ukrainiens ayant fuit l’antisémitisme et la guerre, elle témoigne très tôt d’un fort intérêt pour la pratique artistique. Comme ses consœurs Jo Hopper, Sophie Taeuber et Margaret Keane, elle souhaite poursuivre une carrière artistique dès son plus jeune âge, et s’inscrit donc dans une école pour filles de Washington qui dispose d’un cursus artistique. Elle obtient rapidement un diplôme d’enseignante en art, et se forge progressivement un réseau d’amis artistes et professionnels du monde de l’art, qui stimulent sa créativité et son ambition.

En 1933, elle rejoint le mouvement des American Abstract Artists, et fait la rencontre du gratin créatif de l’époque : Willem de Kooning, Arshile Gorky, Adolph Gottlieb, Mark Rothko, Barnett Newman ou encore Clyfford Still, pour ne citer qu’eux. Elle réalise des œuvres abstraites, gestuelles et expressives sur de larges formats, et expérimente une multitude de techniques : peinture, fusain, collage, mosaïque… Très exigeante sur son propre travail, elle détruit régulièrement ses toiles, et en récupère parfois des morceaux pour les ajouter à de nouvelles réalisations. En conséquence, le nombre d’œuvres survivantes est très modeste : son catalogue raisonné recense environ 600 œuvres connues, ce qui est assez limité pour une artiste ayant produit pendant près de 50 ans.

Jackson Pollock et Lee Krasner dans leur atelier, 1950. Photo by Lawrence Larkin

Jackson Pollock et Lee Krasner dans leur atelier, 1950. Photo by Lawrence Larkin

Elle rencontre Jackson Pollock en 1941. Ils tombent mutuellement sous le charme, et se marient 4 ans plus tard, en 1945. D’un point de vue créatif, les deux êtres s’inspirent mutuellement, s’aventurant dans des domaines similaires sans être de vulgaires copier-coller. Lee apporte son expertise et ses connaissances, elle donnera tout ce qu’elle pourra pour valoriser l’œuvre de son mari. Leurs approches sont différentes mais leurs ambitions sont les mêmes. Grâce à sa femme, Jackson Pollock fera la rencontre de critiques et de galeristes influents, tels que Peggy Guggenheim ou Clement Greenberg. Leur relation procède d’un véritable échange : Lee conseille à Jackson d’arrêter de donner des titres à ses œuvres pour que le public contemple ses toiles sans chercher de références extérieures, pendant que Jackson aide son épouse à prendre plus de risques dans la réalisation de ses œuvres.

Pourtant, même si au sein de l’atelier les choses se passent bien, à l’extérieur, les ressentiments sont bien différents. Lee Krasner va régulièrement souffrir de la réception publique de son identité. Les contemplateurs feront systématiquement le lien entre son œuvre et celle de son mari. Les critiques quant à eux, la considéreront comme une muse inspirante, ou pire encore, comme une banale imitatrice, sans jamais chercher à analyser son œuvre indépendamment de celle de son mari, ou bien sur un juste pied d’égalité. Même après la mort macabre de Jackson Pollock (que nous avons déjà évoqué dans notre article sur 3 artistes torturés au destin tragique), elle aura bien du mal à s’affirmer en tant qu’artiste indépendante, malgré une évolution en autonomie tout au long de sa vie, et son refus de prendre le patronyme de son époux. Un critique se permettra même de la surnommer « Action Widow », contraction d’Action Painting (pratique artistique dont Jackson Pollock fut la figure majeure), et de veuve, pour insister sur la particulière dépendance de Lee Krasner vis-à-vis de son défunt mari. Une attitude profondément misogyne, symptomatique d’une société patriarcale complètement décomplexée.

Lee Krasner, Siren, 1966. Barbican Center, Londres.

Lee Krasner, Siren, 1966. Barbican Center, Londres.

En guise de conclusion, rappelons que ces 4 artistes talentueuses ne sont pas les seules victimes collatérales du triomphe de leur mari. La liste ne pourra jamais être exhaustive, mais citons par exemple Dorothea Tanning, femme de Max Ernst, Jean Cooke, femme de John Bratby, ou encore Elaine de Kooning, femme de Willem de Kooning…

En fait, elles sont si nombreuses que leur défaveur ne peut être simplement dû au hasard. C’est le symbole amer d’un comportement communément admis, d’une époque où les hommes, par crainte ou par mépris, ne souhaitaient pas reconnaitre aux artistes femmes la place qu’elles méritaient pourtant. Aujourd’hui les choses changent, et, chaque jour, nous pouvons découvrir l’histoire d’une nouvelle artiste femme, redécouverte dans son époque, et réhabilitée dans son influence.

Espérons donc que le passé n’appartienne qu’au passé, et que les erreurs d’antan ne se reproduisent plus autant.

Bastien Alleaume (Crapsule Project)

Bastien Alleaume (Crapsule Project)