祖光 吴

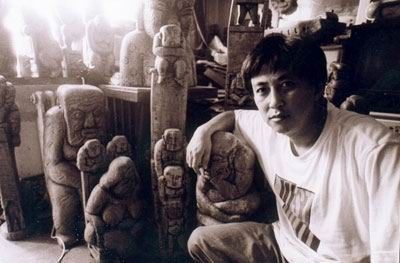

1957年生于北京。现居北京,职业雕塑家。

2003年10月举办个人雕塑展(天津)

2004年4月举办个人雕塑展(北京)

2005年8月参加“黄天厚土雕塑大展”并获优秀作品奖(北京中华世纪坛)

2006年6月在秦昊画廊举办吴祖光专题雕塑展(北京)

2006年11月参加“匠心独运雕塑大展”并获银奖(北京世纪坛)

2007年4月参加“和而不同”——中国当代雕塑提名展(北京炎黄艺术馆)

2007年5月9日-19日参加 文脉当代•中国版本 2007瑞信北京大型综合艺术展——北京邀请展(北京今日美术馆新馆)

2008年 7月入选“中国姿态:首届中国雕塑大展”(厦门)

ExperienceofArtofWu zu guang

Wu zu guang, in 1957, born in beijing and now lives in beijing, professional sculptor.

In 2003, hold personal sculpture show( Tianjin )

In 2004, successgully hold personal sculpture show(Beijing )

In 2005, attended “ Yellow sky and bland field ” sculpture show & won the excellent prize. (Beijing )

In 2006, hold “ Philosophical Ponderings Wu zu guang modern sculptures ” show in Qin gallery (Beijing)

In 2006, attended “Ingenuity original ” sculpture exhibition & won the silver prize (Beijing)

In 2007, attended “ Harmonius & an individuality style ”——China contemporary sculpture invitedexhibition (Beijing)

In 2007, attended “Contemporary Cultural Venation *China Version”

2007 Credit Suisse Beijing Comprehensive Art Exhibition Florilegium (Beijing )

自述

当今的社会就象一部高速运转的机器,人们迷失在对物质追求的旋涡中不能自拔。在这种被扭曲的生活状况中,人们往往会感觉到只有在如厕时,我们的身心才得以片刻的宁静,这时的人就如脱离了战场的斗士,得以稍事喘息,可以整理和舔拭自己的伤口,短暂的回归自我,并对生命进行冷静的思考……在“物”的包围中人们特别需要精神的呵护!

探索祖光 吴的当代艺术品,浏览最近的艺术品并在线购买。 分类: 中国当代艺术家. 艺术领域: 雕塑. 帐户类型: 艺术家 , 加入会员自2007 (出生国家 中国). 在ArtMajeur上购买祖光 吴的最新作品: 祖光 吴:发现惊人的作品的当代艺术家。浏览艺术品,购买原创作品或高档的印象。

艺术家的评价, 传记, 艺术家的画室:

新作品 • 14艺术品

查看全部祖光雕塑 • 24艺术品

查看全部祖光雕塑——新木雕 • 13艺术品

查看全部祖光雕塑——木雕 • 38艺术品

查看全部祖光雕塑——铜雕 • 10艺术品

查看全部承认

传记

1957年生于北京。现居北京,职业雕塑家。

2003年10月举办个人雕塑展(天津)

2004年4月举办个人雕塑展(北京)

2005年8月参加“黄天厚土雕塑大展”并获优秀作品奖(北京中华世纪坛)

2006年6月在秦昊画廊举办吴祖光专题雕塑展(北京)

2006年11月参加“匠心独运雕塑大展”并获银奖(北京世纪坛)

2007年4月参加“和而不同”——中国当代雕塑提名展(北京炎黄艺术馆)

2007年5月9日-19日参加 文脉当代•中国版本 2007瑞信北京大型综合艺术展——北京邀请展(北京今日美术馆新馆)

2008年 7月入选“中国姿态:首届中国雕塑大展”(厦门)

ExperienceofArtofWu zu guang

Wu zu guang, in 1957, born in beijing and now lives in beijing, professional sculptor.

In 2003, hold personal sculpture show( Tianjin )

In 2004, successgully hold personal sculpture show(Beijing )

In 2005, attended “ Yellow sky and bland field ” sculpture show & won the excellent prize. (Beijing )

In 2006, hold “ Philosophical Ponderings Wu zu guang modern sculptures ” show in Qin gallery (Beijing)

In 2006, attended “Ingenuity original ” sculpture exhibition & won the silver prize (Beijing)

In 2007, attended “ Harmonius & an individuality style ”——China contemporary sculpture invitedexhibition (Beijing)

In 2007, attended “Contemporary Cultural Venation *China Version”

2007 Credit Suisse Beijing Comprehensive Art Exhibition Florilegium (Beijing )

自述

当今的社会就象一部高速运转的机器,人们迷失在对物质追求的旋涡中不能自拔。在这种被扭曲的生活状况中,人们往往会感觉到只有在如厕时,我们的身心才得以片刻的宁静,这时的人就如脱离了战场的斗士,得以稍事喘息,可以整理和舔拭自己的伤口,短暂的回归自我,并对生命进行冷静的思考……在“物”的包围中人们特别需要精神的呵护!

正在进行和即将进行的艺术活动

影响

教育

认证的艺术家的价值

成就

关于ArtMajeur的活动

最新消息

当代艺术家祖光 吴的所有最新消息

文脉当代·中国版本

中国北京今日美术馆新馆

2007年5月9日-19日吴祖光先生应邀参加《文脉当代·中国版本》 2007瑞信北京大型综合艺术展——北京邀请展(北京今日美术馆新馆)

新闻稿

迷失的羔羊

--在物欲的驱使下人类的精神难有片刻的宁静

建筑学上称:“每一坐建筑就是一部机器。”而我认为在外部形制上最具机器特征的便是卫生间。卫生间中工业文明产物的抽水马桶;上下水管道其实是人体循环系统的延伸。

自从人类进入工业时代便打破了人类与自然的正常关系。孔老夫子用来形容生命流逝的“水”被装进了自来水管而流人千家万户。庄周所说的存在于屎溺中的“道”似乎离人们越来越远,人们关心的只是眼前的利益,是对物质无休止的追求。整个社会就象一部高速运转的机器,随之而来的是人们精神的物化和异化,人与人之间关系的冷漠与疏离,一切都以利益和金钱加以衡量。人们迷失在对物质追求的旋涡中不能自拔,精神上则倍感孤独与无助,人被折磨得疲惫不堪。在这种被扭曲的生活状况中,人们往往会感觉到只有在如厕时我们的身心才得以片刻的宁静,这时的人就如脱离了战场的斗士得以稍事喘息,可以整理和舔拭自己的伤口,短暂的回归自我,并对生命进行冷静的思考……正是因为人们在如厕时的片刻,得以回归自我,从而进行自我反省与精神的梳理和调整,才使得如厕的片刻时光显得弥足珍贵,在“物”的包围中人们特别需要精神的呵护!这时的厕所相对于外部激烈竞争的世界就如一座宁静的港湾或波涛中的一叶小舟;一但人们跨出卫生间之门,便如重新被抛入苦海之中,上下沉浮,不能自己……。

面对人类加速追求的大工业生产和高科技这把双刃剑所带给我们的伤害,不能不引起我们足够的关注与反思。人类究竟要如何发展?

如何处理好物质与精神的关系,是我们每一个当代人都必须面对和思考的问题!

吴祖光

2006年3月8号于北京·上苑

吴 祖 光 艺 术 简 历

1957年生于北京。现居北京,职业雕塑家。

2003年10月举办个人雕塑展(天津)

2004年4月举办个人雕塑展(北京)

2005年8月参加“黄天厚土雕塑大展”并获优秀作品奖(北京中华世纪坛)

2006年6月在秦昊画廊举办吴祖光专题雕塑展(北京)

2006年11月参加“匠心独运雕塑大展”并获银奖(北京世纪坛)

2007年4月参加“和而不同”——中国当代雕塑提名展(北京炎黄艺术馆)

2007年5月9日-19日参加 文脉当代•中国版本 2007瑞信北京大型综合艺术展——北京邀请展(北京今日美术馆新馆)

2008年 7月入选“中国姿态:首届中国雕塑大展”(厦门)

ExperienceofArtofWu zu guang

Wu zu guang, in 1957, born in beijing and now lives in beijing, professional sculptor.

In 2003, hold personal sculpture show( Tianjin )

In 2004, successgully hold personal sculpture show(Beijing )

In 2005, attended “ Yellow sky and bland field ” sculpture show & won the excellent prize. (Beijing )

In 2006, hold “ Philosophical Ponderings Wu zu guang modern sculptures ” show in Qin gallery (Beijing)

In 2006, attended “Ingenuity original ” sculpture exhibition & won the silver prize (Beijing)

In 2007, attended “ Harmonius & an individuality style ”——China contemporary sculpture invitedexhibition (Beijing)

In 2007, attended “Contemporary Cultural Venation *China Version”

2007 Credit Suisse Beijing Comprehensive Art Exhibition Florilegium (Beijing )

自述

当今的社会就象一部高速运转的机器,人们迷失在对物质追求的旋涡中不能自拔。在这种被扭曲的生活状况中,人们往往会感觉到只有在如厕时,我们的身心才得以片刻的宁静,这时的人就如脱离了战场的斗士,得以稍事喘息,可以整理和舔拭自己的伤口,短暂的回归自我,并对生命进行冷静的思考……在“物”的包围中人们特别需要精神的呵护!

我在21世纪“上山下乡”

(一) 搬家

我到上苑最初可不是因为喜欢这里。来这儿居住的主要原因是因为位于天津的工作室在市政规划中属违章,一夜之间被夷为平地。那天是2004年的2月25日。虽已立春,但天气乍暖还寒。我雇了三辆箱式卡车,一车装我辛苦十年砸成的近百件木雕作品,一车装原料——根根粗大的原木,最后一车装经过筛选的家具和生活用品,其他的除了送人便是扔了。经过一天的折腾,到天黑总算安顿下来。回想起几年前我曾经来过这里,当时的感觉是:偶尔来玩儿几天还可以,长期居住不可想象。因此此次搬迁心理压力着实不小,其中最怕的便是住不习惯。你想在一个不习惯的地方居住,那还不得度日如年?那可就惨了。站在院子里,四周黑漆漆的,临时租住的一间小屋没有来得及安上电灯,用以照明的蜡烛在黑暗中发出微弱的亮光。用各种古怪图案组成的窗棱上延用古代就使用的方法糊着白色的窗纸,风一吹便来回呼扇,扑棱、扑棱地发出挺大的声响。看着眼前的一切,感到似乎时光倒流,有如回到了农耕时代的远古。吹灭蜡烛躺在硬梆梆的土炕上,想想今后就将生活在这座陌生的小山村中,心里不免有些黯然。就这么昏昏沉沉地睡了一宿。一睁眼天已大亮,阳光把院子里柿子树枝的影子投在窗纸上像画一样。附近传来鸡叫声……穿好衣服来到院子中,呼吸着新鲜的山区空气,视线能望出去大老远。回想起在城里一座紧挨一座的楼,才发现已有很多年没有看到过这么大快的天了。再来到村中的小路上突出的感觉便是看不到一个人影,这让我一下子放松了。对比在城里,从早上开始楼群中各家各户便开始人影晃动,说话声,吵闹声,大声怪叫夹杂着刷牙漱口声,以及锅碗瓢盆撞击的声音便不绝于耳。一出单元门,楼上楼下的邻居便碰鼻子碰脸地客套打招呼,关系不好的还要互相瞪上两眼。把自己的自行车从成堆的自行车中挑捡出来也不是件容易的事情。总之人与人之间的空间太拥挤了。再看眼前这一派宁静的小山村,每家都有一二百平米的院落,院中果树瓜架,屋顶上的烟囱里冒出袅袅的炊烟,远处晨曦中的山峦跌宕起伏,树丛中不时传来布谷鸟的叫声,好一派农耕景色,好一幅大自然的风景画。看着这如诗如画的山村景象,在城中压抑了十几年的我从心底里发出了大声地呼喊——我爱你,上苑。我爱你,这美丽的小山村!

(二) 贴吊钱

从小到大在天津生活了三四十年,最烦的一件事就是过年时贴吊钱。也难怪天津旧时节八国的租界,各自把本国样式的楼盖到这里,五花八门无奇不有,走在街上光看建筑不看人,你会错以为到了外国。史学界、建筑界,素称天津这些洋建筑为“万国建筑博览会”。可想而知,把最具民间乡土气息的“吊钱”贴在这些小洋楼的窗子上,那肯定是不协调,就好比穿西装的在腰里扎了一根草绳——那叫一个“土”。由于这种原因,本人对贴吊钱便一直抱有偏见。然后自从来到上苑,自己住进了一所近百年的老屋,建筑样式原汁原味,就连门窗都是原套的。入夜屋里一亮灯,站在院里一看,门窗上的木棱剪影形成各种图案,煞是好看。于是春节到来之前,我产生了一个强烈的念头——就是要在这些窗子上贴上吊钱。这可是平生第一次。驱车进城窜到琉璃厂,迅速买好一沓红红的纸吊钱,返回家中便迫不及待地一张一张仔细地贴到窗子上,到晚间特意把各屋的灯都打开,跑到院里像看露天电影似的逐一欣赏。但见一扇扇糊着窗纸的窗子上透出黄黄的灯光,在这寒冷的冬夜里暖暖的,显得十分温馨,加上刚贴上去的大红的吊钱,更会给人一种温暖祥和的气氛。嘿!真是太美了,太协调了。想想已进入电子时代的今天,自己能在一个农耕时代特色的环境中度过一个春节,真是太奇妙了。我整个和现当今电子信息时代打了一个时间差。三十晚上,外边鞭炮齐鸣,妻子和孩子同时向我祝酒,我盘腿坐在热乎乎的火炕上,一边吃着年夜饭,一边回想起父辈人讲过他们小时候过年的情景。我想那一定是这样的农村,就是这样的房子,就是这样的气氛,就是这样吃着年夜饭,就是这样贴着吊钱。一切都会很相似。其实一代人只是重复着上一代人的样子在生活,人生就是一种重复和轮回。遥想当年的小孩儿变成了老头,当年的大姑娘变成了老太婆,当年的媳妇早已熬成了婆,而当年的老头已经变成了泥土。唯一不变的是流传在这土地上的风俗与文化,她就像着大红大红的吊钱一样,将一代一代永远的传下去!

(三) 正月十五雪打灯

这是一句农谚?又不像,也许就是一句北方民间流传的顺口溜,反正每年的正月十五十有八九都会下雪,真的很灵验。今年的正月十五便又一次验证了这句话。天从早晨便飘起了雪花儿,而且越下越大,到后来真的成了鹅毛大雪,没一会儿大雪便覆盖了整个村庄,白茫茫的一片,四周静极了,连雪花撞在窗纸上的声音都能听得到。我透过糊纸的窗子上留下用以观看屋外的一块不大的玻璃,凝神地看着窗外一片片雪花如何飞舞着从天而降;在天上它不知来自何方,落到地上马上便消失在其他雪花共同汇合而成的白茫茫的一片之中。我目不转睛地看着大雪,思想却在茫茫的寰宇中穿行……

不知何时夜幕已经降临,我来到院里打开门灯,昏暗中小灯泡发出微弱的光亮,雪花儿在灯的周围飞舞,只要飞出灯的照射范围便消失在黑暗中,然后又不断地有无数的雪花飘落下来,像是冲向小灯,冲向光明,然而最终无一例外的都消失了,真正打在灯上的为数更少……

这是妻子已经为我烫好了酒,招呼我进屋去吃饭。手里拈着酒盅,心里却还在想着窗外的大雪;我想人们喜欢下雪大概是因为雪使这个世界在短时间内就突然变了个样,一切突然这么纯洁了,完整了,许多不干净的琐碎的东西都不见了……想着,喝着,不经意间竟喝高了,内心突然生出了一个念头,就是想到村后的柿树林中去转转。挣脱妻子阻拦我的手,摇摇晃晃的像村后走去。灰色的天空泛着奇异的亮光,雪地折射着天光,四周显得很亮,路两旁高大的乔木枝桠在夜幕的映衬下,形成一种神话般的古怪神秘氛围。四周静极了,脚踏在雪地上发出咯吱、咯吱的响声。我从大陆拐进通往柿子树林深处的小路,我知道再往前不远便是那片坟地了。我趔趄着继续前行,脚下一滑险些摔进路旁的沟里,幸好扶住了一棵树。在沟边站稳,经风一吹,酒也醒了大半,我闭上眼用力甩了甩头,想让自己更清醒一些。又前行了一阵,我便置身于坟地的中央,我盯住每一个坟包,多少还是有些紧张,屏住呼吸,想看看“鬼火”到底是个什么样,或许顺便还能看到“鬼”是什么样。我原地自身转了个三百六十度,什么也没看到,什么也没有发生,一切还是那么静,一座座平时被荒草覆盖着的坟现在被白雪覆盖着,我突然想起一位诗人朋友曾经把坟比喻为少女的乳房。在此时此地这句诗被我验证了,并且觉得他写得还挺到位……我终于不耐烦了,折腾了半天什么也没看到,接着一半的酒劲,我冲着这些坟大喊:“听着,别觉得不合算,你们天天躺在着,什么也不用干,什么也不用想,除了睡还是睡,再看看活着的人哪一个不跟驴似的没完没了地拉着磨,还不定谁好受,还不定谁舒服呢!”不管怎样喊完了我自己倒是舒服多了。似乎有些累了,我索性坐在一块墓碑前,但见碑石上刻着:“先父某某某之墓”由于光线昏暗眼前突然浮现出海明威墓碑上的铭文:“朋友,请原谅我不再起来了。”这位享誉全球,在自己的著作中鼓励人们用力量战胜自然,战胜困难的大作家,最终却用枪结束了自己的生命,这不能不说是一个悲剧,然而令人欣慰的是他留给世人的这一句话,还是充满了幽默与豁达。想到这些我转身离去,没有担心“鬼”会从身后卡住我的脖子,说心里话要不是因为喝了点儿酒大概不会有这个胆……

一觉醒来,天已大亮,阳光无比明媚。阳光照在雪上,又反射到窗子上,屋里比没下雪时亮许多。我揉着发红的双眼,头还有些晕,回想起昨天昨夜里的事,像是一场梦,真庆幸没有醉卧在雪地里。我继续躺在炕上,心中想到:阳光真好,活着真好……

吴祖光

出恭

萧沈

我几乎看过祖光2002年以前的全部作品,但此后他离开天津而搬到北京昌平的上苑村后,其新作限于条件,就很少看到。前些天祖光来电话,告知他有了个人的网页,我赶紧上来搜索,果然如愿看见了他的几件“出恭”主题的新作。祖光将它们命名为“人民公厕”或“上水下水”之类,我觉得很是好看与好玩,也不同于以往那些略显“沉重”的主题,他的生活观与“视界观”,显然已在不知不觉中转开了。

蹲公厕毛坑儿或坐抽水马桶,这是我们每天都要面对与进行的生活内容,尽管俗不可耐,但生命正是通过循环往复的吸收与排泄才得以延续。由此,我惊异于祖光的忽然开悟,因为一但把“出恭”这事儿做成木雕艺术品,这事儿就不只是“出恭”了,而是哲学!

人的排泄意味着宣泄,水的冲刷则又意味着光阴的流逝与生命的速朽。若干年前,我记得大诗人艾青曾留下遗嘱说,他死后千万别搞什么奢侈的厚葬,只希望把骨灰倒进马桶里顺水冲走算了……我靠,这想法真哲学,真牛逼!也是一首极经典的“行为诗篇”,比他的任何一首诗都经典。

祖光的《人民公厕》和《上水下水》系列,给我的第一反应就是生命哲学,第二反应则是对生活与历史的敬畏。中国古人对“大小便”其实早就心存敬畏,否则就不会用“恭敬”的“恭”字了。据史料记载,“出恭”之说原本于明代的国子监学规,每个教室里都备有一块刻着“出恭入敬”的木牌,凡学生想大小便,必要事先申请领此木牌,然后方可毕恭毕敬地外出如厕。此规后来又演变成了考场的规矩,总之是要恭敬处之,不可随便行事。

对宣泄的重视,对流水的敬畏,对生命循环行为的体悟与刻画,是祖光这两组系列作品的重要发现与价值所在。同时,我也欣赏祖光所具有的将“庸俗生活”转化-升华为形而上思考的艺术表现能力。点铁成金,化腐朽为神奇,我以为祖光及其作品,每一件都开始具有大师相。

2006/04/17/于天津-云轩公寓

序

田世信

为别人的画集写序,是我想都不会想的事儿。小吴经人介绍,老远找到我,他的诚恳,让我骑虎难下,只好答应试一试。为了把事情尽量做好一些,我驱车去了他家。

一个不大的老式居民楼,屋内拥挤但井井有条。开门见“山”,一个雕塑转台上放着雕塑,几件两米多高的大型木雕一下子冲入我的眼帘。里间屋、过道儿全是大大小小的木雕。我顾不上客套,便一件件地看着。心里在想,亲自来看看原作,真是太应该了,否则只凭一些照片就为他写所谓的序,定会耽误大事。

小吴的生活经历复杂。学过画,但不算十分专业,在泥人张工作室呆了十几年,学过民间泥塑,做过佛像;后来下海经商,后来又从“苦海”中回头......。从这点可以看出,他始终在细心地寻找自己最合适的位置,由此可见,小吴对自己生存的意义,是十分认真看待的。

弃商从艺十年来,做了百余件硬质材料雕塑,而且全然没有丝毫只求数量粗制滥造的东西。由此可见,他对雕塑已痴了迷,他内心的苦闷已非同一般。看得出,他是在用木或石倾吐窝在心中的迷惑与烦闷,不吐不快!

从小吴的作品中,看不到学院气解剖比例的困扰,他给人悟到的是老庄学说中“慌兮忽兮”的意味。

巧妙而且自然,甚至有些稚气地将两个赤裸的中国人闲坐在一块最具代表性的符号——石碑上,情绪十分茫然。作品的造型手法十分简洁,可以说完全将人符号化,但又不空洞。

在他的另一件作品里,大木船上坐着十几个人,船头一个闲站着的人物,与船尾一个昂头、四脚匍匐在甲板上的乌龟。在这一纯属虚构的场景里,那十几个造型干脆利落,各具神态的人物完全把我带进了一个虚幻神秘的情绪之中,在这一群既生动,又真实,但又没有丝毫细致描写、刻画痕迹,反倒有些稚气的人物造型的牵动下,我的心一下子紧紧的,一下子空空的......。

小吴的作品太多,可以说我没有能力一一评价。总之,在他的作品的高古之气中,足已反射出他离奇脱俗的生活态度和艺术境界了。

我不会吹捧,但在小吴的大量精彩生动的雕刻面前,我的确大受刺激,内心深受震动。像他这样一位近似痴狂,思维深奥莫测的雕刻家的迟迟问世,真乃中国雕塑界的一大幸事!

2003年8月于北京

本文作者为:中国美术家协会雕塑艺术委员会副主任。中国《雕塑》杂志编委。中央美术学院雕刻研究所教授

传统·当代与自我

——吴祖光的雕塑艺术评价

景育民

二十五年前,初识祖光是在天津泥人张泥塑工作室,那时他的作品就已不同于传统的泥人,而具有时代感和思想性。《踏新途》以生动的造型语言表现了那个时代中国青年激情燃烧的岁月与时代精神。

祖光是同龄人中的佼佼者,路,本可以顺利的走下去,并可成为泥塑名家——吴祖光。然而再听到祖光的信息,他已经下海了。惋惜与怅然在我心中挥之不去。二十几年后,国画家李津先生几度邀我去见见祖光及其作品,便产生了令人震撼的一幕......。

走进祖光的低矮阴暗的家,便进入了他的工作室,不大的房间各个角落挤满了数不清的木雕、石雕,可见生活与雕塑,艺术与生存于祖光已没有了界限。他随时在“物”“我”之间穿行,在叫做家的工作场所劳作,从商海中回归,满足了祖光精神的需求。在钱的物质诱惑与精神追求之间,祖光大义凛然的选择了后者,便有了十年闭门,成果斐然,作品颇丰的今天,人到中年的祖光,两只眸子依然单纯、执著。

欣赏祖光的雕塑,单从数量变体现出其忘我的追求和巨大的投入。而其作品切入点又折射出作者深厚的文化素养和卓而不群的性格特征。从《思想者》到《岁月》反映出作者对中国传统造像的深刻理解与语言拓展。有汉代雕塑的浑然天成与智性技法,同时又吸纳了民间砖石雕刻和木雕的构图方式与装饰手法,在单纯的石与木之上雕凿出浑厚、质朴,富有装饰与象征意义的造像,其作品中依稀可见老子的哲性思索与民间的趣性图式,同时在二维与三维之间随意挥发,大到浑然,小到极致,点、线、面、体充分调动。在题材的切入上关注生命的本体,于冷峻与孤寂之中引导触发人们的心灵追问,于天地荒原之间耸立起座座生命的图腾。在当代生活喧嚣与慌张的情景之中,引领人们进入一个清虚之境。在美的造物面前得到心绪的澄清。而仅仅把祖光的作品界定为传统精神的再现与理想主义乃至乌托邦式的超然,便低估了作者的精神探索及作品的学术深度。

祖光的《野度》系列,超越了一般木雕竖向构图的思维惯性,以反常规的横向构图建造出一只只生命之舟,构成一个个精神与生命的载体。每一件作品即可独立成章,又可以当代艺术的场景展示方式成为装饰,以矩阵式、序列式组成不同的视觉传达方式,给人不同的心理感受与语言表述。因此祖光在传统与当代之间以智者的聪慧进入了自然转换与语言对接,在东西方文化的分析与吸纳之中,在传统艺术与学院艺术的探索之中祖光找到了自我。因而身处当代文化情境中,祖光不可能完全游离于当代社会而自我封闭,思想深邃、探索不息,不事张扬的祖光必然以自己的方式进入中国当代艺术的展场,鲜明的个性化特征正是其雕塑作品的价值所在。

本文作者为:中国雕塑专业委员会副秘书长,中国《雕塑》杂志编委。天津美术学院雕塑系主任、教授。

思索生命 品味人生

—— 吴祖光雕塑阅读手记

贾方舟

与我同住京北上苑画家村的雕塑家吴祖光,是两年前从天津来到这里的。两年前他在天津办完个展后不久,即放弃噪杂喧闹的都市生活举家迁到这个僻静的村落。显然,在这里更利于他专注的创作生活。两年间,他又有一大批新作问世,而且越做越好。

吴祖光的雕塑主要以硬木为材料,看着他密集地陈列在居室、工作室的大大小小的作品你不能不心生感动。如果没有对艺术的执著热爱,是不可能有这样超量的劳作动成果的。

吴祖光不是科班出身,没有收学员的专业训练的洗礼。或许正因为如此,他对造型有着非常独特的理解力,这给他的雕塑带来鲜明个人特色。这种个人特色,不仅体现在其造型的简约,形象的适度夸张和空间的丰富想象,更体现在作品所具有的市井气息和人文内涵。画家所关注的不只是这个时代的外在变化,而且是这种外在变化在人的内心世界所引发出的精神问题。他对现代文明带给人的精神异化和非人性一面所持的批判性立场,使他的作品具有了一种可贵的当代价值。

吴祖光的作品初看十分好玩儿,但在好玩儿中你品味出的却是生存的无奈与苦涩。因为他所描绘的人物,既非高大的英雄,也非摩登女郎,他们都是一些市井生活中的芸芸众生。但也正是在这样一些众生之中,他敏感到隐藏在他们精神深处的一些东西:孤独、苦涩、艰难、隐痛、无奈、期盼、等待……然而,他对这样一些沉重主题的表达方式又是轻松有趣的和富有幽默感的。在轻松有趣中赋予这些生活中的小人物一种深深的同情和人文关怀。

吴祖光的作品始终是在对人性深度的哲思中展开。他特别善于给他的人物创造一个独特的空间氛围。近两年的作品更是在一个很少有人涉足的“公共空间”中展开。无论是设在居室中的卫生间还是胡同里的公厕,它都是一个既私密又共有的空间。吴祖光把人最羞于示人、比吃喝还俗的俗事(拉撒)展现出来,特别是那些充满市井气息的景象——都市贫民集体使用公厕时那种让人难以忍受的尴尬,既叫人忍俊不禁,又深感云云众生的悲哀和酸楚。吴祖光以其独特的艺术视角和富有幽默感的表达方式,使她的作品具有一种少有的人性魅力。

对于为何要选择这个最为日常化的题材,吴祖光有他自己的解释:“自从人类进入工业时代便打破了人类与自然的正常关系。孔老夫子用来形容生命流逝的“水”被装进了自来水管而流人千家万户。庄周所说的存在于屎溺中的“道”似乎离人们越来越远,人们关心的只是眼前的利益,是对物质无休止的追求。整个社会就象一部高速运转的机器,随之而来的是人们精神的物化和异化,人与人之间关系的冷漠与疏离,一切都以利益和金钱加以衡量。人们迷失在对物质追求的旋涡中不能自拔,精神上则倍感孤独与无助,人被折磨得疲惫不堪。在这种被扭曲的生活状况中,人们往往会感觉到只有在如厕时我们的身心才得以片刻的宁静,这时的人就如脱离了战场的斗士得以稍事喘息,可以整理和舔拭自己的伤口,短暂的回归自我,并对生命进行冷静的思考……正是因为人们在如厕时的片刻,得以回归自我,从而进行自我反省与精神的梳理和调整,才使得如厕的片刻时光显得弥足珍贵,在“物”的包围中人们特别需要精神的呵护!这时的厕所相对于外部激烈竞争的世界就如一座宁静的港湾或波涛中的一叶小舟;一但人们跨出卫生间之门,便如重新被抛入苦海之中,上下沉浮,不能自己……”。

崇尚自然的吴祖光对公厕、卫生间、抽水马桶、以及如厕这些日常生活空间和现象所作的形而上的思考和精彩的阐释,不只成为他作这些作品的理由,而且构成他以一个艺术家的身份对人类的历史进程和自身行为的一种思考和反省。画家对这个物欲横流的时代所表现出的忧患意识使我想到美国学者诺尔曼·布朗曾经说过的一段话:“人类今天仍然在继续创造历史,却不曾自觉意识到自己真正需要的是什么,以及在什么样的条件下,自己的不幸福不快乐才能终止。事实上,人类今天的所作所为,似乎正在使自己更加不幸福不快乐,并且还把这种不幸福不快乐称之为进步。”人类究竟应该如何发展?大工业生产和高科技给人类带来的是伤害还是幸福?这正是画家提醒我们要考虑的问题。

一位华裔德国学者曾把现代人的生存现状归纳为“三重疏离”:人与自然的疏离,人与人的疏离,人与上帝的疏离。这“三重疏离”使现代人处于严重的精神危机之中。这种“可怕的疏离”所带来的恐惧和绝望,成为海德格尔、萨特、亚斯贝尔斯的研究课题,也成为心理医生难以对付的病症。被都市化的现代人生活在自己“产品”的包围之中,越来越远离自然。都市人口密度越来越大,人与人之间却越来越隔膜。吴祖光作品中的人物在外表看似休闲自在、无所事事,内心却是无所适从,空空荡荡。他的作品反复表现的其实都是一些孤独的灵魂。在他的作品中,很少情节性的画面,他们都是孤零零地独处着,即使与他人呆在一起.也少有沟通和交流。这种疏离感正是现代人的基本特征。

赫伯特·里德曾对艺术提出这样一种高标准:“所有的艺术范畴,不论是理想主义的或是现实主义的,超现实主义的或是构成主义的,都必须满足一个简单的考验:它们必须能够成为持久沉思的对象.否则便不成为艺术”。但实际上却只有少数作品能够达到这样的标准。一件作品能够引起观者的持久沉思,自然会导向哲学,导向对人的精神问题的关注,导向对生存的终极关怀。吴祖光的艺术正是在轻松幽默中将我们引向持久的沉思。

吴祖光关于生命的答案

文字:王晴 图片提供:谢欣

那种开放式的,没有尽头的,更“科学”的古典中国文化的种种,让吴祖光感受到了自己身后最深邃的科学支撑。

吴祖光虽然是在北京出生,但从小生长在天津的他,身上却有一种天津人特有的幽默气质,交谈中时不时带出的那种泼皮却又深奥的语气,以及一个个离奇却又似乎注定的故事,使得我眼前的这位艺术家迅速地开始变得神秘起来。

有来头的神秘感

当然,这种神秘感绝对是有来头的。

在幼时全家迁居天津的途中,由于政治运动带来的地域混乱,父母似乎把家中最小的祖光给忘记了,结果一到天津他就病倒,据母亲后来回忆说,当时与他一起住院的小孩们大部分都死了,他是幸运的一个。医院后面空地上的一座座小坟包似乎让吴祖光从此开始陷入了关于生与死的无限思考之中,那种看似孤独的“遁入”也让年幼的他有时间去独自地画画,自己把自己引入了艺术之中。

泥人张“只许继承传统”的不成文规定似乎并没有禁锢住吴祖光的天资,反而使他在前前后后12年的时间里,在技术上得到了最大程度的锻炼,但是关于那真正属于“自己的创作“所需要的切入点,他却经历了与艺术的“别离”,通过几年后最真诚的“回归”而到达艺术彼岸,找到了出口。

似乎从某时起,吴祖光就开始了探寻西方精致的写实主义以外的更原始,更有力量的艺术语言,自小受西方美学教育的他开始更本能地与自己的文化根源相贴近,那种开放式的,没有尽头的,更“科学”的古典中国文化的种种,让吴祖光感受到了自己身后最深邃的哲学支撑。十几年闭门,祖光在他一系列的雕塑作品,尤其是木雕作品中,充分表达了其这些“曲径神游”的 快感。生命和轮回,为祖光作品表面的晦涩做了最好的注脚;静谧与悠远,却也是观者为了听懂他的故事,不得不进入的一种情绪。

木雕中的“轮回”讨论

最开始的一批拳头大小的石雕应该是这场关于人生“开始”和“完结”的轮回讨论的“起点”。吴祖光把生命理解为一个“0”,亦或者,其实是一个轮回。他试图在所雕刻的三维材料上,尽可能的把其所崇尚的空灵和虚无的道家思维加在上面,把“大象无形”根植在作品中,把抽象的信息具象到可视的有限形态之内,把轮回之中关于生存的苦涩与无奈表现得充满意趣。石头的粗粝刚加重了人生的沧桑感,而面目或狰狞或幽怨的各色头像造型则把这种沧桑感可视化,原始的图腾气质引得观者随着艺术家一起进入这场思考。

几年的“下海生涯”似乎让道家的出世思想在吴祖光自己的人生哲学中更显珍贵:“当我准备结束这种真正的生活体验时,回想起这几年中的经历,种种磨难,白手起家的艰难、形形色色的各种人性,人性与金钱的碰撞,善与恶的较量。生活在远离艺术的境地中,人间万象,使我反过来更加想往艺术的纯真、美好!”不难看出,这段对自己生活片段的解读正应了祖光自己对生命轮回的理解。

祖光坦言自己深受道家哲学体系的影响,对现象到本质的追求则是他创作的原则。“我常常在脑中虚拟一座城市,自己在高处观望,城东的产房刚刚传出新生儿的啼哭声,城西可能就送走了一位老者。我觉得不管你这一生再辉煌,再富有,你都是在这条人生的传送带上,谁也逃脱不了,人生的进与出才是这个世界的主题。我的作品没有具象到刻画某个特殊的人物,而是试图找到人生的共性,越具象,所传达的‘信息’量就越小,本质的东西就会漏掉更多。

对生命“本质”的思考

对于“本质”的迷恋使得吴祖光似乎对西方“直来直去”的现代科学有些“嗤之以鼻”:“自从人类进入工业时代便打破了人类与自然的正常关系。孔老夫子用来形容生命流逝的‘水’被装进了自来水管而流入千家万户。庄周所说的存在于屎溺中的是眼前的利益,是对物质无休止的追求。整个社会就像一部高速运转的机器,随之而来的是人们精神的物化和异化……人们往往会感觉到只有在如厕时我们的身心才得以片刻的宁静,这时的人就如脱离了战场的斗士得以稍事喘息,可以整理和舔舐自己的伤口,短暂的回归自我,并对生命进行冷静的思考……”

吴祖光标志性的“人民公厕“木雕系列充满着关于人生睿智。无论是农村式的原始如厕造型,还是颇带荒诞意味的“群厕”场景,亦或是更加私密,更加真实的家庭式的场面,都以一种永恒的姿态出现在观者面前。他们不会离开,更不会掩饰自己此时的行为,被简化或者说被格式化了的人物面部表情没有痛苦,更没有笑容,你所看到的只是一张没有任何准确表达的脸。这迷离模糊的“信息”成为了理解它最大,最深不可测的内涵的“入口”,夹杂着排泄和冲水等隐含在其中的各种“动作”,这种“静止”背后关于“人们迷失在对物质追求的漩涡中不能自拔,精神上则倍感孤独与无助”的不断反思和拷问变得一触即发,吴祖光聪明地以一种最生活的方式表达出了人生最“高深”语境,不能说是一石二鸟,却也将物质与精神这对立的两级从容地经过其作品“工冶一炉”了。

而对于“人生的彼岸”这个话题,吴祖光也用一系列作品如《大江东去》、《江上问道》等,用隐忍的手法,建构了一只只生命之舟,而船上或孤独,或因伴同行的一个个生命个体,也 被祖光以一种符号化的模式呈现了出来:船客们都悻悻的蹲在船楣上,脖颈被艺术家刻意地缩进了身体中,表情还是那么的默然,或者说除了那个站在高高船舷上的所谓的“领航者“,剩下的所有人脸上都写满了不安全感。无论他们是背靠背,或是排排坐,都无法消解其精神上的与自然的疏离,和那种不能回头的绝望。船善意的向不可到达的乌托邦式的遥远想象前行,而船客们却永远深陷现实的“囹圄”,无处可逃的停留在了奔向“彼岸”的时间长河之中。

把芬芳留给年华,把生命的本质,这一切的轮回留给时间来解答,身在其中的我们能做的似乎只有不断的探寻,却给不出终极的答案。

不为物先,不为物后,故能为万物主。

2008年11月出版

探索与超越——在艺术中追求永恒

吴祖光

探索与超越——在艺术中追求永恒

我1957年生于北京,那时据说是解放以来国内形势最好的时期,鸡蛋五分钱就可买一个。人与人之间的关系也很平和。在这之后便开始了中国历史上一连串的政治运动,就是在这种背景之下,做为建筑师的父亲带领全家于62年迁居天津。异地搬迁的混乱,使大人们忘记了我这六个子女中最小的一个,结果一到天津我便住进了医院,经检查我得了肺炎。据母亲后来回忆说:当时与我一起住院的小孩大部分都死了,在医院后院的空地上矗立着一坐坐小小的坟茔,也许就是因为这件事使我对生死特别敏感。这种敏感的性格也许是我喜爱艺术的根本原因。小时候给我一张纸、一个铅笔头我便可以自己度过半天时光。真正学画还是在上中学前后,大概是71年左右。当时关于绘画方面的书很少,我不知从哪里弄到了一本哈定著的《怎样画人像》,书里讲了关于绘画的基本法则,我当时如饥似渴的反复研读,整个身心都沉浸在艺术那美好的海洋之中。

中学阶段我是学校美术组的成员,我们画大幅的宣传画、画墙报、板报。74年中学毕业后,整个一个夏天我都闷在家中练素描、速写、色彩写生。终于考取了天津工艺美术学院。入学后的某一天在楼道中我见到了一张似曾相识的面孔,后来才知道那是我在人民画报上曾经看到过的“泥人张”第四代传人张铭老先生到学校来挑选学员了,也许是命运的安排我去报了名,经过考试我被选中了。记得头一次进入工作室,我见到了许多比当时天津美术学院还要多,还要精彩的西洋著名雕刻作品的石膏像,这在当时是十分难得和珍贵的,使我们着实兴奋了一些日子。

当时的领导打算把我们这批学员用现代和科学的方法进行培训。于是在这以后的两年时间里,我们被送到天津美院绘画系去学习绘画,解剖和美术理论等知识。有一次张铭老师还亲自带领我们去医学院参观真的人体标本。人的四肢、躯干被分割开来,去了皮的肌肉被一块一块清晰的剥离开,像酱牛肉一样,这些令我至今仍记忆犹新。三年学员,加上毕业后任创作员,先后在工作室呆了十二年。工作室规定只许继承传统,不许有其他样式的尝试,而格式化的彩塑难以表达自己的想法,于是我就把被褥搬到了单位,白天做份内的事,晚上别人都下班了,便是我真正创作实验的开始。我曾用半年时间去做一件作品。先从肌肉骨胳开始,在每块饥肉与骨胳的关系未搞清之前绝不动手。这之后才是衣纹,为观察衣纹的动态,大冬天我用电扇吹自己,这样常常一干就是一个通宵,再往后塑造的技巧虽然基本上掌握了,我却常常陷入一种不知要做什么的窘境,我发现我在造型与内部思想表达上缺乏一个“契合点”。为寻求这个“契合点”当然还有一些其他原因。86年底我辞职了,离开了朝夕相处,身在其中十几年的工作室,那一夜我失眠了。然后我下海了,我想这才是真正的体验生活!八年后当我准备结束这种真正的生活体验时,回想起这几年中的经历,种种磨难,白手的起家、形形色色的各色人等、人性与金钱的碰撞,善与恶的较量。生活在远离艺术的境地中,人间万象,使我反过来更加想往艺术的纯真、美好!(有很多东西只存在于艺术中)好在我终于又可以重新进行创作了!当我又回到久违的雕塑台前,几年来的生活经历宛如一场梦,那一切似乎都未曾发生过一样,那一切只存在于我的记忆中,只是一些模糊的影像,于是在那一刻我突然理解了什么叫“人生如梦”,也似乎理解了佛学中关于世象的虚无论,还有道家的反朴归真的真正含意…。其实人类一直被一个根本问题所困扰,艺术与科学都是在为解决这个问题而进行着,人们深陷在现实生活的过程中,而越来越无暇去顾及这些根本问题。生活被本质上毫无意义的事物所充斥,生命在平庸中消逝。我觉得人们只要有可能,就应该坐下来,冷静地思考一下。思考一下我们为何而活着?活着的真正意义是什么?生命的价值又是什么?想到这些常常令我激动不已,于是我抡起锤子,一件件作品诞生了,创作一发不可收拾。其实我的作品就是要表现对生命与生活的疑问、思考。有如科学家探索太空,是追求一种超越与拓展,当然追求永生和永恒是我们人类的共同梦想。我想表达这种梦想,表达这种对生活、对事物的看法,我这样做了,于是生活便变得有意义,生命在创作中也得以延伸。

吴祖光

2001年8月10日

于津

【关闭窗口】