Mattejat

Откройте для себя современные произведения искусства от Mattejat, посмотрите последние работы и купите онлайн. Категории: современные немецкие художники. Художественные домены: Картина. Тип учётной записи: Художник , зарегистрирован 2010 (Страна происхождения Германия). Купить последние работы Mattejat на ArtMajeur: Откройте для себя потрясающие произведения современного художника Mattejat: . Просматривайте его художественные произведения, покупайте оригинальные работы или высококачественные репродукции.

Рейтинг артиста, Биография, Мастерская художника:

..._.. `¿´.._.... • 23 произведений

Посмотреть всепризнание

Биография

-

Национальность:

ГЕРМАНИЯ

- Дата рождения : неизвестная дата

- Художественные домены:

- Группы: Современные Немецкие Художники

Текущие и предстоящие арт-события

Влияния

обучение

Сертифицированная ценность художника

достижения

Деятельность на ArtMajeur

Последние новости

Все последние новости от современного художника Mattejat

http://a-modul.de

Vita

Bon voyage in-between.

My Head - the internal of my Head-

Simplex, complex, multiplex connected.

You are not the extension of my eye.

I am the extension of your eye.

Constantly in search of in- between.

Interfaces in the head, bizarre things,

which transcribe themselves

in physical ascertainable forms.

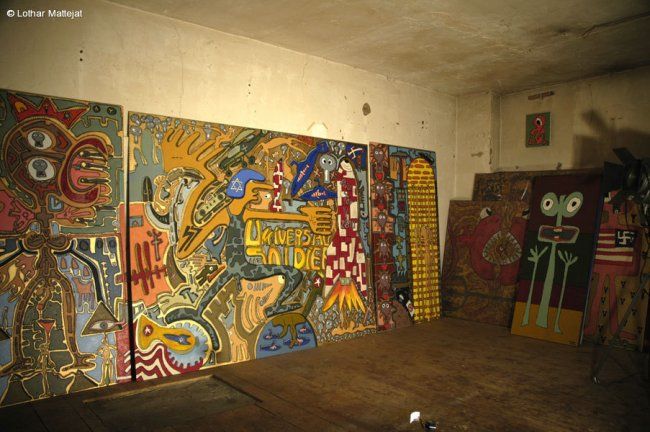

Bentley fährt auf Malerei ab

Es ging einmal nicht um das Luxus-Auto, sondern um Kunst. Denn in den Räumen der feinen britischen Marke Bentley an der Fruchtallee stellte der Hamburger Maler Lothar Mattejat seine bunten, großformatigen Bilder aus. Laut A.R. Penck, berühmter zeitgenössischer Maler, zählt Mattejat zu den zehn weltbesten Designkünstlern. Seine Entwicklung beruht auf langjähriger Erfahrung im Kultur-Untergrund. Er jobbte als Fabrikarbeiter, Beleuchter, Hafenarbeiter, Baumschüler und Fotoassistent, malte während dieser Zeit immer wieder seine Eindrücke. Und er benutzte die Pseudonyme Bayer Bayer, Sirius Vamp Gloster, Gard Banker, XXX, Das Lotron. Mattejat stellte erste

Installationen aus und war Mitbegründer der Künstlergruppe Trasch-Center. Reisen führten den Künstler durch Europa, Indien und Kanada. Von seiner Ausstellung, organisiert von der Galeristin Jorana Faerber, Ahrensburg, waren unter anderen begeistert: Felix Schickler, Filmproduzent, Kai Diestel, Sanyo, Dr. Holger Grimm, Kunsthistoriker, Howard Kroch, Honorarkonsul Trinidad/Tobago.

DIE WELT

„Umarme deine innere Leiche!“

Von Carsten Klook

Katalogtext anlässlich des Festivals "Wir nennen es Hamburg" des Hamburger Kunstvereins und Kampnagel, Oktober 2008

Die Geschichte der sogenannten Off-Szene bezieht sich nicht nur auf Räume, in denen Kunst, Musik, Literatur, Theater, Film und alle Verbindungen dazwischen stattfinden können, sie existiert in Hirn, Herz und Seele als Space, als Raum der Bedingungen. Off ist eine Lebensform und -einstellung. Eine politische, ästhetische und soziale Bewegung, die auf Zustände mit den Mitteln der Kunst reagiert. Es ist auch eine Geschichte der Außenseiter und deren Radikalität, sich als Mensch mit dem, was man ist, sein will und produziert, keinem Markt und keiner offiziellen Geschichtsschreibung unterwerfen zu wollen. Freiheit den Inhalten und der Formen ist die Maxime, Wahrheit das Blut. Ob das funktionieren kann, ist eine andere Debatte.

Wenn nichts frei gemacht werden kann an Noch-Unver(k)linktem im Kopf, nutzt auch das 200qm-Loft oder die verschmuddelte Souterrain-Galerie wenig. Und auch keine Bezuschussung (oder Streichung derselben). Wo das Leben im wöchentlichen 40-Stunden-Takt zu Angepasstheit und einer nur scheinbaren Individualisierung führt, muss Off mehr sein als „ein buntes Treiben“ zwischen St. Pauli, Karoviertel und Eimsbüttel. Off heißt, brechen mit dem, was historisch als zu(ver)lässig und gesichert gilt, heißt, sich hinauszubegeben ins Vage. Daher müsste es in diesem kurzen Abriss, dieser zusammengeschrumpften Abrissgalerie von Text über die letzten 28 Jahre Gegenwinkel dieser Stadt, nicht nur um Orte und Unterinstitutionen, sondern um die Idee(n) dahinter, darüber, darin, davor oder drum herum gehen. Dafür ist aber – wie so oft – zu wenig Platz und nicht genug Geld da.

Off ist keine Nische ... das klingt ohnehin zu verschnupft ... es ist ein 360-Grad-Lebens(t)raum, der mehr als auratische Bedeutung und Wirkung hat. Für alle Beteiligten. Im OFF zu sein, heißt im besten Fall entfunktionalisiert zu sein von den Absichten der Kulturverwalter, -sammler und -sortierer, der Geschichte der anderen und den Bannern der Vereinnahmung. Wäre dem ganzen Unterfangen nicht inzwischen der Zahn gezogen ... und OFF oft nur noch ein Sprungbrett in die nächst höhere Etage ... oder täuscht das?

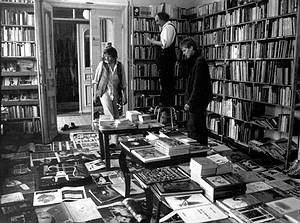

Es begann natürlich auch früher. Aber 1980 als Markette geht in Ordnung. Wer in die 1977 eröffnete „Buch Handlung Welt“ in die Marktstraße ging, konnte sich als Kultur-Terrorist betrachtet sehen, von sich selbst oder von anderen. Man war Ex-Hippie, Ex-Punk, oder beides, und rebellierte gegen die, deren Rebellion versackt war (also auch gegen sich selbst). Man fühlte sich insgeheim dazugehörig zum Kreis derer, die etwas im (Preis-)Schilde führten, ein Gesellschafts- oder ein Art Attack etwa. Gefährliches schien in den Regalen zu lauern und im Blick der Betreiberin Hilka Nordhausen. Ein skeptisches Beäugen, ein beiläufiges Abgeklopftwerden: Basskontrolle? Fast wirkte es, als strahlte die legendäre Dame genau das aus, wovor sich die mentalen Widerständler der 70er Jahre am meisten fürchteten: The old grey Gesinnungstest. Bist du es auch wert, diese heilige Halle zu betreten? Das war die Schwelle, die man zu überqueren hatte. Eine Tradition, die in allen Zirkeln gewahrt bleiben muss, so scheint es auch heute. Um sich diese Frage selbst zu stellen. Das Grundproblem der Nachfolgegeneration („den 77ern“, die irgendwo zwischen (Post-)Punk und Studium herumeierten und das Musikmagazin SOUNDS zur neuen Bibel auserkoren hatten), mit den kulturrevolutionären Zellen der alten Schule, die mir persönlich auch als Kulturjournalist der taz hamburg ab 1982 mit einer merkwürdigen Mischung aus Skepsis und Wohlwollen begegneten.

In der „Buch Handlung Welt“ wurde Kunst nicht gesichtet und verkauft, wie in einem Kaufhaus. Hier wurde sie a) zerstört, um sich neu zu erschaffen b) als Ergebnis dieses Prozesses gelebt. Dada und Fluxus, Beat-Literatur, Poesie und Wandbild, Film- und Diaprojektionen, Performances, Verzweiflung und Verweigerung hatten hier ihre Anlauf- und Auslaufstelle. „Das Konzept der Wand war der Ausdruck einer neuen Position“ (Hilka Nordhausen). Markus und Albert Oehlen, Walter Dahn, Jiri Georg Dokoupil, Martin Kippenberger, Bernd Skupin, Michael Deistler und viele andere gestalteten die Wand oder zeigten Rauminstallationen. Heinz Emigholz projizierte seine Filme, Ed Sanders machte eine Performance, Kiev Stingl, Christoph Derschau, Ralf Thenior, Daniel Dubbe, Uli Becker und Anna Rheinsberg lasen, der konkrete Poet Eckardt Rhode machte sogar eine einwöchige Leseaktion. In der „Buch Handlung Welt“ konnte man Vlado Kristls superschmale Bücher aus dem 1.- DM Verlag in die Hand nehmen, oder Anthologien und Literaturzeitschriften wie „Boa Vista“ (u.a. mit Bernd Cailloux), „Analle“, „Mezzotinto“, „Loose Blätter Presse“ und „Henry“/“Nanzy“. Eine große Mixtur der Einflüsse und medialer Konzepte war einseh- und greifbar. Ein Aufbruch in eine Zeit, in der sich ein Reichtum an ungeahnten Möglichkeiten offenbarte. Möglichkeiten für ein anderes Leben, andere Ausdrucksformen jenseits der Zwänge im staatlichen Kultur- und Gesellschaftsbetrieb. Die „Buch Handlung Welt“ darf als Urzelle einer Off-Bewegung in Hamburg angesehen werden. Über diese Zeit existiert eine beeindruckende Dokumentation, deren Titel als Programm aufgefasst werden kann: „dagegen – dabei“, zusammengestellt von Hans-Christian Dany, Ulrich Dörrie und Bettina Sefkow, 1998 erschienen in der Edition Michael Kellner. In der „Buch Handlung Welt“ entstand auch der „weltbekannt e.V.“, der von Ulrich Dörrie (später Galerie „Dörrie*Priess“) betrieben wurde und nicht nur Aufsehen durch seine Schaukästen im öffentlichen Raum erregte, in denen Künstler ausstellten.

Von der „Buch Handlung Welt“ war es nicht weit zu Klaus Maecks Plattenladen „Rip Off“, zu Fanzines und Filmen („Amok/Koma“, „Decoder“) und zu Alfred Hilsbergs 1980 gegründetem Musiklabel „ZickZack“ (später auch „What´s So Funny About“, „Cashbeat“ und „Scratch´n´Sniff“), die unter dem Motto standen „Lieber zu viel als zu wenig“ – und noch immer existieren. Hilsberg hat mit seinen hunderten von Veröffentlichungen für Hamburg mehr getan, als mancher Bürgermeister. Mit Diedrich Diederichsen, Michael Ruff und vielen anderen Journalisten entstand in der Musikzeitschrift „Sounds“, die die neue Musikszene in Deutschland vorstellte, ein neues polit-ästhetisches Bewusstsein, das anders als in den 70ern, auch einen Hedonismus empfahl, der nicht nur dem angloamerikanischen Kulturraum entstammte. Ein neuer Geist, der u.a. von Bands wie Palais Schaumburg, Abwärts, Andreas Dorau, den Einstürzenden Neubauten, Saal 2 und Die Zimmermänner geprägt wurde. Albert Oehlen gestaltete Plattencover, Künstler und Journalisten wurden zu Musikern („Nachdenkliche Wehpflichtige“), A.R. Penck, Immendorff, Kippenberger und Oehlen nahmen die 1984 auf „ZickZack“ veröffentlichte LP „Die Rache der Erinnerung“ auf.

Bei „Möbel perdu“ von Claudia Schneider-Esleben, Schwester des „Kraftwerk“-Musikers Florian Schneider, wurde nicht nur neues deutsches Design ausgestellt, es fanden auch Konzerte und Partys statt. Auch das Künstlerhaus Weidenallee war offen für Musikveranstaltungen der neuen Szene.

Uli Rehberg betrieb von 1976 bis 2003 das Schallplattenfachgeschäft „Unterm Durchschnitt“, in dem Punk aus Hamburg ebenso wie experimentell-elektronische Musik, Noise- und Industrial-Sounds erhältlich waren. Auf Rehbergs 1980 gegründetem Label „Walter Ullbricht Schallfolien“ veröffentlichten internationale Bands wie Laibach, Throbbing Gristle und SPK.

Das Bermuda-Dreieck im Schanzenviertel bestand aus den Lokalitäten Subito, Luxor und Kir (letzteres betrieben von Clemens Grün, der erst das Kir-Magazin unter der Schirmherrschaft von Götz Achilles veröffentlichte und später in der Morgenpost unter dem Chefredakteur Wolfgang Clement die Pop-Seite einführte und dort überzüchtete Poptheorien verkündete). In diesem Dreieck, einer weiteren Keimzelle, fand sich ein, wer als Musiker, Künstler oder Schreiber Gleichgesinnte der neuen Wildheit treffen wollte.

Fredericke Frei, die in den 70ern mit Bauchladen über die (Umsonst & Draußen-)Festivals in den Baugruben des Hamburger Umlands und durch ganz Deutschland gewandert war, um Texthappen oder Gedichte auf farbigen Pappkartons für eine Mark zu verkaufen, (die schon 1978 die Deutschlehrer auf die Schultische zur Diskussion legten), hatte ein anderes Programm. 1980 gründete sie die „Literaturpost“ in Eimsbüttel, aus der später das „Literaturlabor e.V.“ wurde. Der umtriebige Personenvernetzungsfachmann, Multimediakünstler und Mandolinenspieler Felix Schröder hielt u.a. in Mümmelmannsberg ein Literaturcafé ab, in dem Hausfrauen, Kinder und Dahergelaufene mit E-Gitarre unterm Arm frei von der Leber sich selbst oder andere zitieren durften.

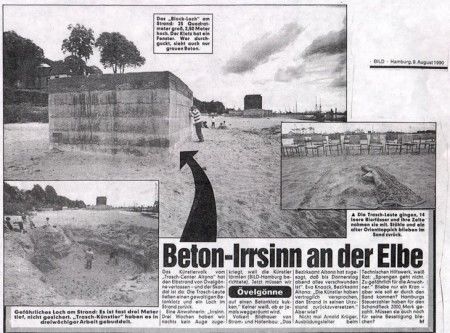

Selbst geschaffene Zusammenhänge, Netzwerke, Treff- und Veranstaltungsorte hat es nach der „Buch Handlung Welt“ viele gegeben. Das leer stehende Haus eines Altenwohnstiftes im Karoviertel wurde in den 80ern besetzt und in das Künstlerhaus „Vorwerkstift“ verwandelt. 1984 eröffnete Jörg Immendorff das „La Paloma“, die Kunst wanderte demonstrativ in die Kneipe. Immendorff setzte noch eine Skulptur von Hans Albers auf den Platz davor. Der Künstlerzusammenschluss „Keine Einigung“ (mit dem österreichischen Filmemacher Florian Flicker u.v.a.), der 1985 am Rödingsmarkt entstand, veranstaltete Ausstellungen und Konzerte, verband Leben und Arbeiten. 1986 folgte das „Westwerk“ in der Admiralitätsstraße, wo eine neue Form der interdisziplinären Zusammenarbeit entstand und die Projekte in Ausstellungen und Konzerte gezeigt wurden und werden. Auch nahm die Gruppe von Künstlern großen Einfluss auf die Geschichte der Fleetinsel. Tobias Levin veröffentlichte mit der Band „Cpt. Kirk &“ das Album „stand rotes Madrid“, das eine neue Ära und andere Dringlichkeiten im deutschen Musik-Underground einleitete. Jahre später zog Levin ins „Westwerk“ und errichtete dort sein „Electric Avenue“-Studio, in dem er die Musik vieler neuer Bands produziert (hat). Mitte der 80er-Jahre entstand auch die Kultur-Zeitschrift „Nuvox“ um Till Briegleb, ein kurzlebiges Gegenprojekt zur „Spex“. Später zog im Souterrain des Gebäudes an der Neuen Gröninger Straße das Musikstudio der Plattenfirma „L´age d´or“ ein, die u.a. die Band „Kolossale Jugend“ mit den expressionistischen Texten des Sängers Kristof Schreuf unter Vertrag hatte. Das „Trasch-Center“ in Ottensen wurde 1987 ins Leben gerufen. Die Gruppe von Malern, Musikern und Aktionisten um Lothar Mattejat, die sich u.a. als Neo-Dadaisten verstanden, veranstaltete neben vielen (Kunst-)Aktionen, die auf politische und soziale Missstände hinwiesen, auch Musikfestivals mit Hamburger Bands. Daraus wurde ein Sampler, der, in einer 1000er-Auflage gepresst, mit 1000 handbemalten Cover versehen wurde. Ein Cover-Art-Award in den USA folgte. Daniel Richter saß noch hinter der Kasse des Plattenladens Zardoz und übte das Agitieren auf der Kanzel.

In der Markthalle (und im „Mitternacht“, 30 Meter hinter dem „La Paloma“), spielten US-Bands das, was später als Grunge-Rock mit Nirvana in die Annalen der internationalen Musikgeschichte eingehen sollte. 1988 las die Autorengruppe PENG (Lou Probsthayn, Reimer Eilers, Nicolas Nowack und Gunter Gerlach) in einer Peep-Show auf St. Pauli. Im selben Jahr schlug Corny Littman auf der anderen Seite der Reeperbahn seine Zelte mit dem „Schmidt Theater“ auf. In der Galerie Abriss in der Bernhard-Nocht-Straße fanden Ausstellungen, Lesungen und Parties statt.

Roberto Ohrts Werke „Phantom Avantgarde“ und „Das große Spiel“ erschienen zu Beginn der 90er. Der Nautilus-Verlag hatte vorher schon Schriften von Guy Debord und den Situationisten veröffentlicht, aber der Kunsthistoriker Roberto Ohrt (auch Mitherausgeber des Magazins „Die Beute“) brachte Licht ins Dunkel der Situationistischen Internationalen und den politischen Auswirkungen ihrer Aktionen.

Jürgen Abel gründete Ende der 80er Jahre das Magazin „LiteraPur“ für experimentelle Literaturformen. Dabei waren als Redaktionsmitglieder Joachim Helfer, Farhad Showghi, Mirko Bonné, Carsten Klook und der Bildende Künstler Andreas Schwarz. Jahre später entwickelte sich daraus die Literaturgruppe „Werft“ mit anderer Besetzung.

Die Bands „Blumfeld“ mit Jochen Distelmeyer, „Brüllen“ um Kristof Schreuf und „Cpt. Kirk &“ spielten unter dem Slogan „Verfolge den Prozess!“ gemeinsam im Westwerk und wurden danach (mit anderen Bands wie „Die Sterne“) unter dem unheilvollen Begriff „Hamburger Schule“ verbucht und gebrandmarkt. Diese Lager veränderten das Musikmachen in Deutschland ebenso nachhaltig wie einst „Palais Schaumburg“, „DAF“ und “Die Einstürzenden Neubauten“. „Blumfeld“ wurden im deutschsprachigen Raum die Sprecher einer Generation. „Die Goldenen Zitronen“ entwickelten sich in den Neunzigern von der Fun-Punk-Band zum politischen Organ, auf dessen Stellungnahme man sich verlassen konnte, Vorhersehbarkeit inklusive.

Auf der „MS Stubnitz“, die aus Rostock anreiste, wurde in den 90ern am Crossover aller Kulturformen gefeilt und geschweißt. Der Multimedia-Künstler und Professor Mike Hentz betrieb das „Ponton Media Art Lab“ in St. Georg und setzte damit Zeichen für digitale Gegenbewegungen. In der HfBK feierte Hentz mit seiner Klasse Partys als Kunsthappening, in denen er die Erwartungshaltungen der Gäste unterwanderte und acht Stunden lang Schostakowitsch-Sinfonien abspielte. Im 1988 an der Kampstraße gegründeten und 1994 an den Hafenrand umgezogenen Golden Pudel Club war und ist der „nächtliche Alltag“ ein anderer. Bis heute finden im derweil bekanntesten Club Deutschlands Konzerte statt, werden die seltsamsten DJ-Sets gefahren, die poptheoretischsten Lesungen abgehalten. Hier belauschen die Betreiber schon mal ihr Publikum, um sich über deren klischeehaften Szene-Gespräche zu belustigen und diese in einen Songtext einfließen zu lassen. In einem kleinem Separee des Golden Pudel Clubs wurden zuerst Arbeiten von Diedrich Diederichsen, Isabelle Graw und Jochen Distelmeyer gezeigt. Von 1996 bis 2000 machte die „Akademie Isotrop“, zu deren Mitgliedern auch Jonathan Meese und Daniel Richter gehörten, den Raum zu ihrer Galerie und organisierte Ausstellungen. 2004 übernahmen ehemalige Mitglieder der Akademie (unter ihnen Lutz Krüger und Roberto Ohrt) den Raum und gründeten die „Nomadenoase“, die 2005 bis in Londoner Underground-Kunstszene, ins Salzburger Museum der Moderne und als Skulptur bis in die Mojave-Wüste Kaliforniens vordrang und als Objekt quer durch die USA transportiert wurde.

Cathy Skene und Christoph Schäfer präsentierten 1996 dem Kunstverein die Idee „Park Fiction“, der 1997 ein Planungsbüro am Pinnasberg einrichtete. AnwohnerInnen und KünstlerInnen aus St. Pauli machten sich für den öffentlichen Park an einem Ort gegenüber von Dock 10 stark. Hier hatte die Stadt gerade einen neuen Bebauungsplan beschlossen. Ein Netzwerk aus sozialen Einrichtungen, Anwohnern, KünstlerInnen, Hafenstraßen-Aktivisten und dem Golden Pudel Club begann, die Ideen für eine Gestaltung zu sammeln und den Widerstand gegen die Bebauung zu mobilisieren. „Kollektive Wunschproduktion“ wurde zum zentralen Arbeitsbegriff des Projekts „Park Fiction“. Nach zehn Jahren Kampf wurde der Park 2005 eröffnet. Tausende kamen zum „Dauerpicknick gegen Gentrifizierung“ und protestierten auch gegen die zunehmende Vereinnahmung des öffentlichen Raums durch eine entpolitisierte und desinteressierte Massentourismus-Event-„Kultur“ in St. Pauli.

1992 gründeten der Essayist und Autor Heiko Wichmann und die Künstlerinnen und Autorinnen Claudia Reinhardt und Ina Wudtke das städteübergreifende Kunstprojekt NEID mit einer sich ständig verändernden Konstellation von Autor-, Performer-, Künstler- und MusikerInnen. 1995 führte Ina Wudtke das Projekt alleine fort, das seinen Ursprung in der lacanistischen Auseinandersetzung mit der Lehre von Sigmund Freud („Penisneid“) hatte und als Magazin und Veranstaltungskonzept zum festen Bezugspunkt der Gender-Debatte wurde.

Innerhalb der Hamburger Musikszene begann Mitte der Neunziger ein Wechsel. Bands wie Tocotronic, Kettcar und Kante entstanden, lösten sich aus dem Schatten bereits bekannter Gruppen und Stilrichtungen und nahmen mehr Einfluss. Heinz Karmers Tanzcafé an der Budapester Straße wurde zum zentralen Treffpunkt der Musikszene (siehe auch Christoph Twickels Buch „Läden, Schuppen, Kaschemmen“). Währenddessen verlor man im KaiFu-Art-Center am Kaiser-Friedrich-Ufer in stundenlangen Jam-Sessions auf umherschwebenden Instrumenten das Gefühl für die Zeit und die angesammelten Arbeiten.

Die Künstlerin, Comic-Filmerin und Autorin Mariola Brillowska und der Musiker Felix Kubin traten mit vielen Newcomern auf Poetry Slams und Gemischtwarenladen-Shows auf (Laola-Club, Liv Ullman-Show). Das B-Movie in der Brigittenstraße gestaltet noch immer ein liebevoll ausgesuchtes Filmprogramm. Die dort ebenfalls stattfindenden Hör-Bar-Veranstaltungen mit ihren Soundscapes- und Noise-Festivals um den Klangforscher und Dozenten Asmus Tietchens bestätigen die unglaubliche Bandbreite künstlerischen Schaffens in der Subkultur. Der „Art Store“ um den Künstler 4000 und anderen Cheap-Art-Künstlern, das legendäre „88“ in den Clemens-Schulz-Straße um Jens Förster und den Tulip-Sänger und Performancier Holger Steen in der Simon-von-Utrecht-Straße und später das „Elektrohaus“ am Pulverteich: die Netze wurden ausgebaut und so fett, das mancher Rechner abstürzte. Entertainer, Musiker und Autor Rocko Schamoni legte 2000 mit dem Buch „Risiko des Ruhms“ seine Jugend zum Nachlesen aus – gefolgt von Heinz Strunks Bestseller „Fleisch ist mein Gemüse“ aus dem Jahr 2004.

Das „Matrix“, dessen Name an den psychedelischen Live-Club in San Francisco erinnern sollte und namenstechnisch vom gleichnamigen Film überrollt wurde, ist 1999/2000 von F.X. Schröder und Carsten Klook gegründet und betrieben worden. Später folgten die Musikerin Silk Gate und die Künstlerin und Autorin Gabi Schaffner. Ein wildes Programm unterschiedlichster Medialitäten wurde für kurze Zeit in das kleine, ehemalige Blumengeschäft geworfen. Auf der angrenzenden Hollywoodschaukel wurden die Vorträge, Filme, Konzerte, Ausstellungen und Lesungen besprochen – unter dem Gerassel verschlungener Assoziationsketten ging es von Trash, Pop, Dada zur Hochkultur und zurück.

Die Astra-Stube, das Hafenklang und später auch die Schilleroper, übernahmen das Erbe des Kir, was die Buchung von Bands anging, die man sonst in Hamburg nicht zu Gesicht bekommen hätte. „Bright Eyes“ und „Her Space Holiday“ spielten vor vierzig Leuten.

Her Space Holiday spielten in der Astra-Stube vor vierzig Leuten

Der Macht-Club um Michael Weins, Alexander Posch und Hartmut Pospiech (der auch Vorsitzender des „Writers Room e.V.“ ist), sicherte sich über viele Jahre nicht nur die Zustimmung Dr. Wolfgang Schömels, dem Literaturreferenten der Kulturbehörde, sondern auch die eines großen Publikums. Eine lange Liste bekannter SchriftstellerInnen, die im Mojo-Club und später im Schauspielhaus gastierten, war die Folge. Die von mir 1992 betriebene Reihe „Intermediate I-V“ im Rialto sollte eine Ergänzung für offenere Formen der Literatur und der Musik sein, hielt aber nicht lange.

Der „Mairisch-Verlag“ von Daniel Beskos und Peter Reichenbach sowie „Minimal Trash Art“ entstanden. Junge AutorInnen und HörspielmacherInnen erhielten Chancen für Veröffentlichungen. Die Veranstaltungsreihe „Transit“ (inzwischen eingestellt), zuerst in der Schilleroper, dann im „Kulturhaus III & 70“, das „Tresengeflüster“ von Bud Rose und Bocca Rossa,

TRASCH CENTER

The TRASCH CENTER 1987-90, is a group of painters, musicans and other art - activists who share the strong desire to channel and amplify the activities in a non - restrictive Atmosphere.

For that reason, the TRASCH CENTER is a platform for action and animation, to present lots of authentic and strange documents of cultural resistance.

With a certain preference for DaDa, irreal psychology and a multimedial way of action. The TRASCH CENTER till today brings along a mix of contrary projects.

Das TRASCH CENTER 1987-90, ist eine Gruppe von Malern, Musikern und Aktionisten, die den starken Antrieb verspueren, ihre Aktivitaeten in offener, nicht dogmatischer Form zu kanalisieren und damit zu verstaerken.Aus diesem Grund hat das TRASCH CENTER ein Forum eroeffnet : als Zentrum für Aktionen und Animationen.Schwerpunkte unserer Trasch - Arbeit sind neo - DaDa - psychedelische Psychologie sowie die Kultivierung multimedialer Ansaezte. Bis heute hat das TRASCH CENTER eine bizarre Mischung der gegensaetzlichsten Projekte hervorgebracht.

Er sass auf der Holzbank links neben den Trockenschleudern, mit dem Rücken zum Fenster und starrte in die Waschmaschine Nummer acht. Hinter seinen Schläfen pochte der Tequila vom Abend zuvor, über ihm brannten die Neonlampen, weil die sowieso Tag und Nacht brennen, und draussen vor dem Fenster, auf dem Spritzenplatz im Hamburger Stadtteil Ottensen, läuteten ein paar Alkoholiker ihre alltäglichen Absturz ein.

>>Wie im richtigen LebenDie Welt ist ein Wasch - CenterDie spülen und schleudern alles, was nach echtem dreckigen Untergrund riecht, bis sie auch den letzten Krümel Leben ausgewaschen haben : Der anstössge Bodensatz rauscht durchs Abflussrohr, und mit dem blassen Rest schmücken sie dann ihre heile Welt. Die machen noch aus jedem Protest eine pflegeleichte Mode.

Und zur Zeit, Anfang `87, schien es tatsächlich, als hätte das Establishment den Kampf gegen die rebellische Jugend endgültig gewonnen : Der Punk war tod, länger schon, hatte sich gespalten in eine Alkoholfraktion, die moderne Ausgabe des Berbers, und in die Hardcore-Variante, die vegetarisch isst, Mineralwasser trinkt und zum Zeichen dafür ein Kreuz auf der Hand trägt. Und beide hatten ihre Kraft verloren. Auch die Häuserkämpfer waren friedlich geworden und kultivierten in ihren erstrittenen Häusern eine verbiesterte Welt, die sich wenig unterschied von der Gartenzwerg-Idylle ihrer Gegner. Allein in der Hamburger Hafenstrasse wucherte noch ein wenig Wildwuchs, aber auch der schien zu zerfallen in verbohrte Politkämpfer und versoffene Stadtstreicher. Keine Frage, es war eine blutleere Zeit. Umso dringender gierte sie nach Infusionen wirklichen Lebens. Die Trend-Scouts griffen alles ab, was nach Neuigkeit, nach Authentizität, dem echten Gefühl und der lebendigen Wut roch : 50er- Revival , 60er- Revival, 70er- Revival, Teds, Mods, Psychs.Noch bevor sich Widerstand richtig formieren konnte, wurde er schon in den Life-Style-Boutiquen verramscht. Der Protest degenerierte zur konsumierbaren Mode. Und die Umlaufgeschwindigkeit dieser Moden war viel zu schnell, als dass sich wirklich etwas hätte zusammenbrauen können.

Die einzigen, die resistent waren gegen das Waschprogramm, lungerten auf dem Platz vor dem Fenster herum oder in U-Bahn-Höfen und pumpten sich voll mit Alkohol oder drückten sich Gift in die Venen. Desillusionierte Protest - Zombies, die entweder durch die Gullis rutschten oder von der Polizei entsorgt wurden, wenn sie zu sperrig waren für die Kanalisation.

Besonders deutlich war das alles in Ottensen. Vor ein paar Jahren noch hatte der Punk dort sein Revier, aber dann war das Viertel in die Waschmaschine geraten. Kritische Kreativeisten/innen nisteten sich ein, We/innenrbeleute, Filmemacher/innen, Fotographen/innen, Journalisten/innen, die ganze linke Schickeria/innen, die früher mal Kämpferisch und jetzt nur noch zynisch war : Underground - Vampire, die am Widerstand schmarotzen, um Authentizität zu saugen, weil sie selbst keine mehr besitzen. >>Die Welt ist ein Waschcenterund was sie braucht, ist ein Kurzschluss. Dann nämlich öffnen sich die Gullis, und der ganze weggespülte Dreck quillt aus der Kanalisation in die Designerwohnungen hinein, wo er diesen Leuten dann bis zum Hals steht.>TRASCH>Wasch>Industrie-Aids

20 TRASCH CENTER HITS

20 TRASCH CENTER HITS

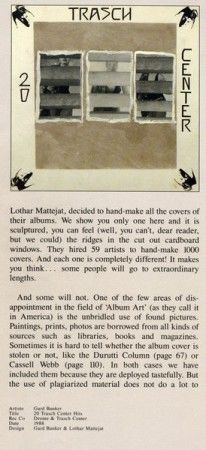

Lothar Mattejat, decided to hand-made all the covers of their albums.we show you only one here and it is sculptured, youcan feel (well, you can´t, dear reader, but we could) the ridges in the cut out cardboard windows he hired 59 artists-friends to hand-make 1000 covers,

and each one is completlely different! it makes you

think.......some people will go to extraordinary lengths.

Roger Dean

B-22 Werkstatt der kreativen Köpfe

In einem Mietshaus auf St. Pauli trifft sich die junge Kunstszene

Nehmen wir an, es gibt tatsächlich einen perfekten Ort, an dem Kinder spielen, Erwachsene alle ihre Träume ausleben können und wo die freien Gesetze des dänischen Hippie-Freistaats Christiana gelten.

Eine Wunschvorstellung? Lothar Mattejat (47) hat einen solchen Platz in einem vierstöckigen Mietshaushaus geschaffen. Mitten in St. Pauli in der Bernstorffstraße 22. Sein Projekt nennt der international gefragte Maler B-22. Sein Mietvertrag läuft genau ein Jahr - bis Juni 2007. Danach wird das Gebäude abgerissen und durch moderne Architektur ersetzt. 45 Fotografen, Graffitikünstler, Bildhauer, Musiker und Kleinunternehmer richteten ihre Ateliers auf den mehr als 1000 Quadratmetern ein. Auf dem efeuberankten Innenhof spielen Kinder. Ein knarrendes Holztor trennt den Schaffensort von der Außenwelt. "Unsere Freiräume sollen effektiv kultiviert werden", so Lothar. Wer länger fernbleibt, muss wieder gehen. Das ist die Bedingung: Es muss gearbeitet werden. Die Hälfte der Talente wählte der ehemalige Punk selbst aus. Die anderen Anwärter kamen auf ihn zu. "Das Kriterium, um aufgenommen zu werden, ist weniger das Können als der feste Wille", legte der Meister fest. Auf diesem Wege fand auch die Pudel-Truppe von MFOC zu ihrer Ladengalerie Damen Schweine Herren im Erdgeschoss. Am 14. Juli weihen Bands, die im Schaufenster spielen, das Büro ein.

In den oberen Etagen quartierten sich die Fusion-Frickler vom Hafenklang e. V. und die Waagenbau-Video-Artisten von Blackdata ein. Der Keller gehört einzig den ES-Galeristen. Das schwule Trio aus Oliver Simon, Marvin Guide und Werner W. Wehrmann hat sich in den dunklen Räumen eine grüne Keimzelle aus tropischen Pflanzen und Blumen geschaffen. Ausstellungen und Cave-Raves sind dort unten geplant. Feste Termine gibt es noch nicht. "Wir stehen schließlich noch ganz am Anfang", so Initiator Lothar. Im Dachgeschoss dagegen rotieren schon seit Wochen die Kreissägen. Silvia Karolina Borda und Lars Becker haben hier oben ihre Spielzeug-Manufaktur. Daneben hausen die Autoklavisten, eine Aktionsgruppe der Kunsthochschule (HFBK).

(MOPO

B-22. Founded in May, 2006 by the artist Lothar Mattejat a social plastic. A factory with 2 dwelling houses, backyard, cellar rooms and communal rooms in St. Pauli. Studios for about 44 artists and cultural-creative. Interuse till the end of July, 2007. 18 artists remain up to the demolition of the front buildings in October, 2007. Some B-22 artists build up the OZM ( ONEZEROMORE , Bartelsstr. 65, Hamburg) and some the Hamburger Kunstmarkt in the Schlachthof, Schanze. Up to modernisation of the factory from November 2007, during the new building of the front buildings approx. 18 artists remain in B-22. In the selfadministered art space project B-22 projects, exhibits, concerts, discourses, readings, videos and perfomances of artists for artists are presented.

B-22. Iniziert im Mai 2006 als Soziale Plastik ( Konzept der Zwischenraumnutzung ) von dem Kuenstler Lothar Mattejat. Eine Fabrik mit 2 Wohnhaeusern, Hinterhof, Keller- und Gemeinschaftsraeumen in St. Pauli. Ateliers für cirka 44 Kuenstler und Kulturschaffende. Zwischennutzung bis Ende Juli 2007. 18 Kuenstlern bleiben bis zum Abriss der Vorderhaeuser im Oktober 2007. Einige B-22iger bauen das OZM ( ONEZEROMORE , Bartelsstr. 65, Hamburg, Schanze ) mit auf- einige sind im Hamburger Kunstmarkt beim Schlachthof in der Schanze aktiv . Bis zur Modernisierung der Fabrik ab November 2007, waehrend des Neubaus der Vorderhaeuser verbleiben ca. 18 Kuenstler in der B-22. In dem selbstverwalteten Kunst Raum Projekt B-22 wurden Kunstprojekte, Ausstellungen, Konzerte, Diskurse, Lesungen, Videos und Perfomances von Kuenstlern für Kuenstler dargeboten.