Peng Qing Qin Hk Pang

本土意识的书法创作那里寻?

本土意识的书法创作那里寻?

――年轻书画家彭庆勤提问 朵拉

自认小时候异常好动,不爱读书的彭庆勤,“三岁父亲已去世,母亲为了我和姐姐,四处工作。”坦诚的彭庆勤直认不讳。“真的是野孩子,只喜欢打球,不喜欢读书。”学习书法还是因为和朋友玩闹开始,“一同打球的朋友说他会写书法,我们不相信,随口说,如果你写得比那个贴在咖啡店墙上的啤酒广告的新年对联还要好的话,我们就跟你学。”结果他看到朋友的书法以后,成为朋友的学生。

“幸好和书法结缘,不然早就变坏蛋了。”他庆幸地自嘲。

那时刚进中学,“一起学习的几个同学,不久,一个一个都得奖。”在马六甲,学习和比赛书法的风气很盛。“只有我一个人,什么奖都没有。”不过,练书法却练出兴趣来,不断地写。“楷书不行,听另一朋友的劝告,转从隶书入门。”意外有了丰富的收获。“开始在书法比赛中得奖。”一发不可收拾。“因为有一份成就感。”17岁,有人找他去会馆当书法老师。他当然明白自己的资格还不到家。

“来要求的人说,找不到人,你去试试看啦。”从此明白教学相长的道理。为了当老师,一有书展,赶快去找有关书法的著作,书帖,努力地阅读。“万一学生问起来,老师什么都不会,太丢脸。”埋头苦读,“存到一点钱,就赶快去吉隆坡书店找书法书。”学问一点一滴累积,对书法的兴趣更为浓炽。越读越有意思,为了买书的钱,自己学篆刻。“买石头回来帮人刻印章,赚钱为了买更多书来读。”他将自己整个地投入在书法的研究里。“理论的书纵然看不懂,照样先吞下去再说。”像今天的孩子背三字经一样。“背熟了,总有一天,就会明白。”

凭着对书法的热爱,做着推广的工作,一有比赛就参加,“得奖等于是对自己的书法水平的一种评审。”他终于获得马来西亚艺术学院的奖学金,进入MIA修读纯美术。

他承认这是人生的转捩点。“家境是一穷二白,做梦也没想到。”他也感谢许多帮忙他的人。“钟正山、曾子才(已故)、莫泰熙、叶逢仪、刘仕旺、黄海昌、谢忝宋等老师。如果没有他们,我没有今天。”

今天他是大马年轻一代的书画艺术创作者。

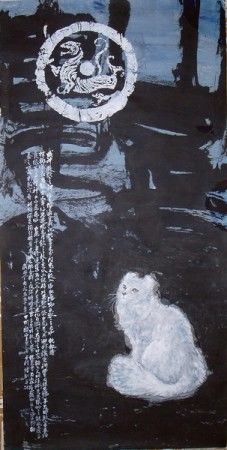

彭庆勤和普通书画家的不同之处是“我的创作不在乎笔墨线条,我追求的是精神,笔墨的精神,东方的精神,道的精神。”他坚持自己“要画出我的思考,我关心的是本土文化的意识。”最近他的作品“画金龙鱼,背景有华文字,龙的图腾。”这幅作品形成的原因是“我回来马六甲,开始养鱼,这是我小时候的嗜好。后来研究,发现金龙鱼是本地的原产品种。金龙有许多种类,只有一种适合生存于大马的彭亨河。”事实上“古代已有金龙鱼,是恐龙时代吧。我就想,它可以象征华人在大马的位置。我们以龙的传人自称,而它是龙鱼,又是古代就存在的,华人本身悠久的历史,传统的五千年。既是古代的又属于本土的,于是就开始画金龙鱼,将华文字当成背景。”彭庆勤把他画中的暗喻一一解剖。

他努力把自己对本土文化的思考化为艺术创作,期待观者从他的作品中看见他要表现的意思,并且和他一起来思考,来努力。

“一定要把书法本土化。”他强调。“大部分写字的人,没有意识到这一点。”他以日本为例。“在日本的书法,有他们自己的特性,发展出来,一看就知道是日本的,和中国人的区分出来。”他认为“在大马的书法家,大家就是跟,跟古代或者当代的,但一定要是来自中国的,缺乏自己的方向。”

这一点是他所不能苟同的。“我在书法界,看到太多,都是只要跟中国的就是对的。书法内容非要古代书文。”他没有反对,“不是不准去写,但是除此之外,应该有更多的选择。”在书法的创作上他尝试突破。“最近我作了一批作品,书写的内容是马华诗歌。”他强调“这就是我的本土性思考,我认同它,于是用它们来作我的作品呈现。”与此同时,他遇到不认同他的人“批评我写现代诗,怪怪的,不够传统。”还有一些人“甚至讲,这种文学,没有文化内涵,”他不理反对的声音,“对我不是这么一回事。”最初引发他有关这一点的思考的源头是“著名的理论家,浙江中国美院院长陈振濂教授,是一个研究范围涵盖整个书法界的著名学者。他在他的著作《线条的世界》里,提到海外书法的历史和发展,把东南亚国家的书法,归类为“保存型”的书法。所谓的保存型,陈教授解释,新加坡以华人为主,但因国家政策,他们不看华文,读英文;其他包括大马,华文文化是边缘和个人的选择,这是由于他们的社会环境,因此他们的作品看起来只能保存祖先带下来的模式,保存文化而已。”彭庆勤非常认真地“这是2003年出版的书。我们在大马,积极推动书法。大马书艺协会成立20多年,做了什么?确实是做了很多工作,但是他说我们是保存型书法。”因此他自省“我们缺乏的是一种自己的书法的意识问题。像马华文学的自觉,我们没有。”

彭庆勤的省思令人深思,对于他的努力,大家充满期待。