L'art et l'hiver

Décembre est là, et avec lui, l'hiver ! En effet, dans l'hémisphère nord, la période comprise entre le 21 et le 22 décembre coïncide avec le solstice d'hiver, jour où, astronomiquement parlant, commence la saison la plus froide de l'année. Il est important de noter que cette période a été largement étudiée par les plus grands maîtres de l'histoire de l'art, devenant un thème culte de la représentation artistique. En effet, des peintres tels que Pieter Bruegel l'Ancien, Caspar David Friedrich, Oscar-Claude Monet, Gustave Caillebotte, Vincent Willem van Gogh, Edvard Munch et Marc Chagall se sont essayés à la peinture de paysages d'hiver. Il existe en outre de nombreux exemples de représentations allégoriques de cette saison, réalisées par des artistes tels que Giorgio Vasari, Bartolomeo Ammannati, Jacopo Robusti, Giuseppe Arcimboldo et Lorenzo Baldissera Tiepolo.

Oscar-Claude Monet, La pie, 1868-1869. Huile sur toile, 89×130 cm. Paris : Musée d'Orsay.

Oscar-Claude Monet, La pie, 1868-1869. Huile sur toile, 89×130 cm. Paris : Musée d'Orsay.

Marc Chagall, Au-dessus de Vitebsk, 1914. Huile sur toile, 73 x 93 cm. Toronto : Musée des beaux-arts de l'Ontario.

Giuseppe Arcimbolodo, Hiver, 1563. Huile sur panneau, 66 × 50 cm. Paris : Musée du Louvre.

Giuseppe Arcimbolodo, Hiver, 1563. Huile sur panneau, 66 × 50 cm. Paris : Musée du Louvre.

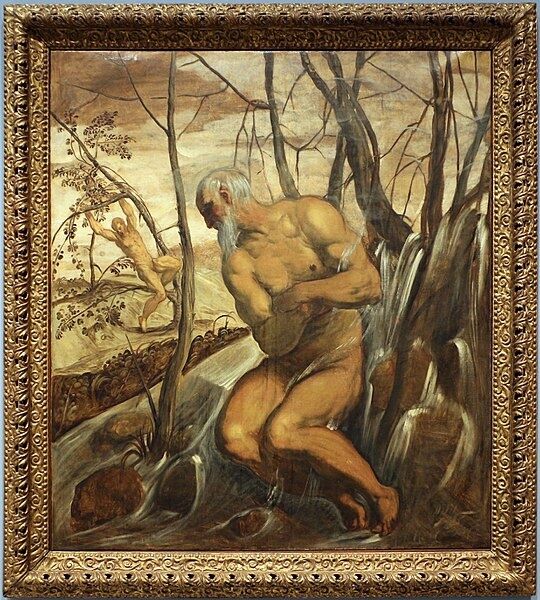

Jacopo Robusti (dit Tintoret), Allégorie de l'automne et de l'hiver, 1575-85. Huile sur toile, 160,66 × 143,51 cm. Pittsburgh : Carnegie Museum of Art.

Jacopo Robusti (dit Tintoret), Allégorie de l'automne et de l'hiver, 1575-85. Huile sur toile, 160,66 × 143,51 cm. Pittsburgh : Carnegie Museum of Art.

Peinture de paysage

En ce qui concerne la peinture de paysage, les premiers exemples où ce genre s'est affirmé avec une certaine autonomie remontent à l'époque hellénistique. Au Moyen Âge, cependant, malgré la persistance des motifs hellénistiques, parfois dans l'art byzantin et carolingien, l'élément naturel prend une valeur purement symbolique et décorative. Plus tard, pendant la Renaissance allemande, la peinture de paysage fait à nouveau l'objet d'une recherche artistique autonome, caractérisée par une véritable investigation topographique, visant à exprimer les forces dramatiques de la nature. En outre, la recherche artistique flamande a également ennobli ce genre pictural, notamment les paysages descriptifs de J. Patinir, les paysages fantastiques de H. Bosch et les vues de la vie quotidienne de P. Bruegel l'Ancien. En Italie, l'évolution de la peinture de paysage est indissociable d'un nouveau type de représentation réaliste, étroitement lié au nouvel intérêt pour la recherche de l'espace et de la perspective, qui trouve ses meilleurs exemples dans l'œuvre de L.B. Alberti, Piero della Francesca et Pollaiolo. D'autre part, l'observation scientifique du monde naturel a sans doute été amenée par les recherches artistiques de Léonard de Vinci. Enfin, malgré l'œuvre de tous ces grands maîtres, la peinture de paysage n'a commencé à être considérée à part entière comme un genre artistique autonome qu'au XVIIe siècle, devenant le sujet d'innombrables chefs-d'œuvre.

Pieter Bruegel l'Ancien, Paysage d'hiver avec patineurs et piège à oiseaux, 1565. Huile sur panneau, 38×56 cm. Bruxelles : Musée royal des Beaux-Arts de Belgique.

Pieter Bruegel l'Ancien, Paysage d'hiver avec patineurs et piège à oiseaux, 1565. Huile sur panneau, 38×56 cm. Bruxelles : Musée royal des Beaux-Arts de Belgique.

Pieter Bruegel l'Ancien : Paysage d'hiver avec patineurs et piège à oiseaux

En ce qui concerne les peintures représentant des paysages d'hiver, un classique du genre est certainement le Paysage d'hiver avec patineurs et piège à oiseaux de Pieter Bruegel l'Ancien. Dans ce tableau, l'artiste a probablement représenté le village enneigé de Pede-Ste-Anne, dans le Brabant, où les habitants, profitant du temps, s'adonnent à diverses activités sur la glace. Les couleurs choisies par Bruegel pour capturer cette scène de la vie quotidienne sont peu nombreuses et répétitives, mais confèrent au tableau une atmosphère évocatrice. Le rendu pictural du brouillard à l'arrière-plan du panneau ajoute également à cet effet et a certainement contribué à faire de cette œuvre l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'artiste. Le contraste entre la blancheur de la neige et les silhouettes des arbres, des bâtiments et des personnages, observés par les oiseaux perchés et en vol, est également particulièrement frappant. Précisément lié à la présence de ce dernier, au premier plan du panneau, et plus précisément à droite, un grand piège à oiseaux a été peint, autour duquel se trouvent de nombreux oiseaux qui courent un grand risque. Les critiques ont donc également vu dans l'œuvre de Bruegel une intention moralisatrice : la menace du piège à oiseaux serait une allégorie du salut, et des tentations que l'on peut rencontrer dans la vie. Les patineurs, en revanche, qui risquent constamment de glisser sur la glace, indiqueraient le caractère éphémère de l'existence humaine.

Gustave Caillebotte, Vue de toits, effet de neige, 1878. Huile sur toile, 64×82 cm. Paris : Musée d'Orsay.

Gustave Caillebotte, Vue de toits, effet de neige, 1878. Huile sur toile, 64×82 cm. Paris : Musée d'Orsay.

Gustave Caillebotte : Vue des toits, effet de neige

L'un des impressionnistes les plus modernes et les plus novateurs de tous les temps, Gustave Caillebotte s'est distingué par la création de vues aériennes de Paris, dont Vue des toits, effet de neige est l'un des exemples les plus célèbres. Dans cette toile, l'artiste a immortalisé le panorama parisien tel qu'il pouvait le voir depuis son appartement de Montmatre, un quartier caractéristique de la capitale française. La modernité de cette œuvre réside dans son sujet : Caillebotte est le premier peintre à réaliser des vues de toits. Dans Vue des toits, effet de neige, les toits sont représentés un jour d'hiver, avec des nuages gris, qui ternissent les couleurs des bâtiments et contrastent avec la blancheur de la neige. Enfin, ce tableau, présenté lors de la quatrième exposition impressionniste en 1879, transmet puissamment une sensation de froid, comme si nous étions soudainement catapultés à Paris.

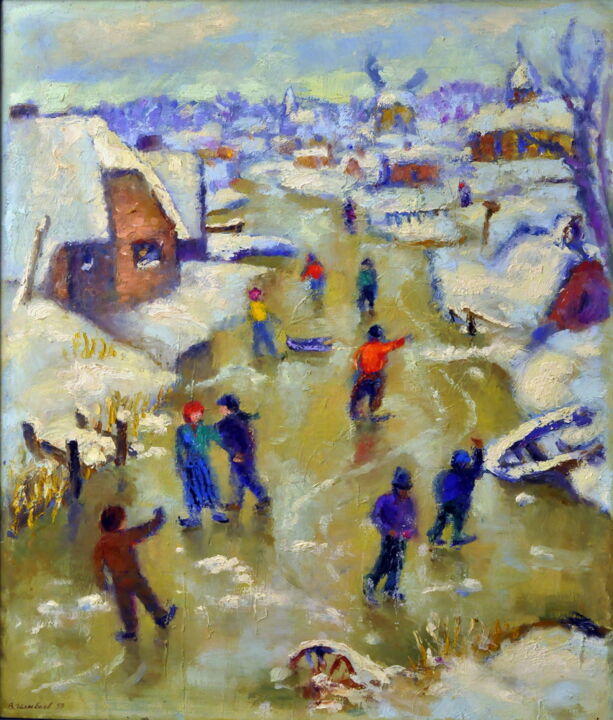

Vladimirs Ilibajevs, L'hiver à Olland, 1997. Huile sur toile, 107 x 91 cm.

Vladimirs Ilibajevs, L'hiver à Olland, 1997. Huile sur toile, 107 x 91 cm.

Vladimirs Ilibajevs : L'hiver à Olland

Comme les grands maîtres du passé, les artistes d'Artmajeur ont représenté des paysages d'hiver, marqués par la blancheur de la neige. Un exemple en est le tableau de Vladimirs Ilibajevs, qui semble presque être une version moderne du Paysage d'hiver avec patineurs et piège à oiseaux de Pieter Bruegel l'Ancien. En fait, le chef-d'œuvre du maître néerlandais ne semble avoir été reproposé que dans la partie qui immortalise les jeux de glace des villageois. Cette simplification du sujet, qui conserve néanmoins des tons de couleurs similaires à l'original, permet à l'œuvre de perdre son ancienne intention moralisatrice et de s'orienter vers une sensibilité plus moderne et frivole, qui vise simplement à représenter le pur plaisir des jeux d'hiver.

Vera Zvygina, Matryoshka Prada, 2021. Acrylique, marqueur et broderie sur toile 100 x 80 cm.

Vera Zvygina, Matryoshka Prada, 2021. Acrylique, marqueur et broderie sur toile 100 x 80 cm.

Vera Zvygina : Matryoshka de Prada

Dans l'œuvre novatrice de l'artiste Artmajeur Zvyagina, la matryoshka, vêtue d'une lourde veste de créateur, pourrait peut-être représenter une allégorie contemporaine de l'hiver. En effet, dans l'histoire de l'art, cette saison a été richement illustrée par l'utilisation de figures rhétoriques qui, dans la plupart des cas, ont représenté l'hiver sous les traits d'un vieil homme. Un exemple célèbre est la série des Quatre Saisons de Giuseppe Arcimboldo, dans laquelle l'hiver est représenté sous la forme d'un vieil homme flegmatique à l'air maussade, dont le visage renfrogné est principalement composé d'écorce d'arbre noueuse, tandis qu'un épais enchevêtrement de branches dénudées fait partie de sa chevelure inhabituelle, ainsi que quelques feuilles de lierre.

Kristen Jelly, Vert glacial, 2021. Acrilico su tela, 60 x 50 cm.

Kristen Jelly, Vert glacial, 2021. Acrilico su tela, 60 x 50 cm.

Kristen Jelly : Vert glacé

L'œuvre de l'artiste d'Artmajeur Kristen Jelly est extrêmement novatrice car, bien qu'abstraite, elle vise à transmettre l'idée de la glace et du froid de manière concrète. Ce résultat a été obtenu grâce à l'utilisation de couleurs froides, qui ressortent sur le support comme de grandes taches de couleur. Mais comment est-il possible pour une peinture abstraite d'entrer en contact avec la réalité ? Comme l'a dit Arshile Gorky, représentant de l'expressionnisme abstrait, l'art abstrait permet à l'homme de voir avec son esprit ce qu'il ne peut physiquement voir avec ses yeux. En conclusion, le pouvoir évocateur des couleurs et des gestes de l'œuvre d'Artmajeur nous permet de nous connecter à la réalité de la saison hivernale, comme s'il s'agissait d'une œuvre figurative.

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli