Depuis que ce tableau est entré en 2010 dans les collections du prestigieux Musée d’Orsay, il est devenu l’un des exemples les plus remarquables du romantisme macabre. Les amoureux de gothique et de Dark Fantasy se bousculent pour avoir une chance de l’admirer.

Mais pourquoi ce tableau fascine-t-il autant ?

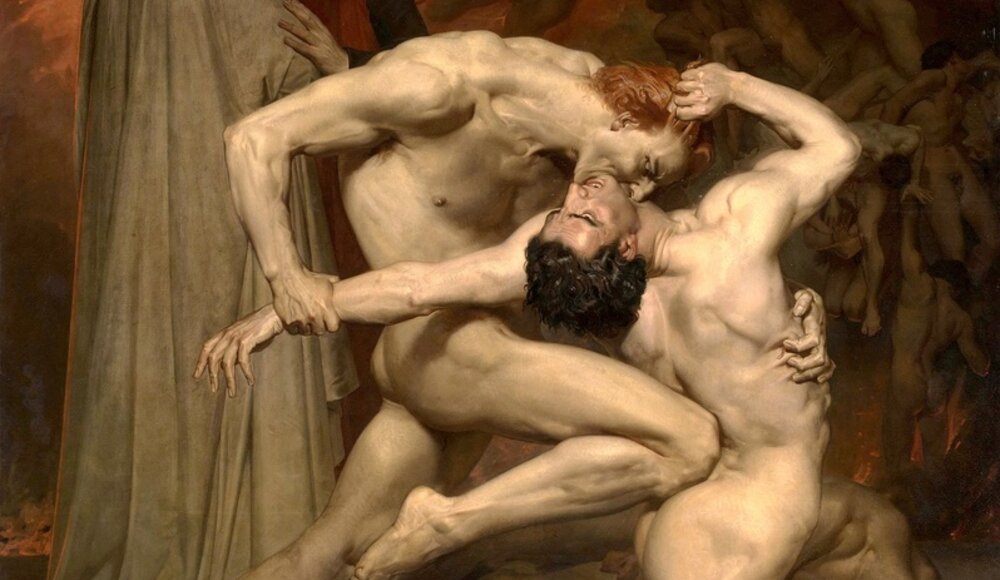

William Bouguereau, Dante et Virgile, 1850. Musée d'Orsay, Paris.

Sur cette toile monumentale, on découvre un homme nu, qui plante ses dents acérées et sa mâchoire musclée dans le cou d’un autre, contorsionné de douleur sous la puissance de son bourreau. Dans le fond de la scène, deux personnages contemplent cette lutte. Un cadavre grimaçant jonche le sol à la droite de cette étonnante altercation, tandis qu’un diable ailé sourit en observant l’atroce spectacle.

1. Un peu d’histoire : Qui sont Dante et Virgile ?

Dante et Virgile sont deux personnages ayant réellement existé, mais qui ne se sont jamais croisés dans la vraie vie, car plus de 13 siècles les séparent. L’œuvre est une allégorie issue du récit de la Divine Comédie. Ce poème, écrit par Dante Alighieri au début du 14ème siècle (entre 1303 et 1321), est considéré comme un chef-d’œuvre de la littérature occidentale. Il décrit un voyage aux confins des trois règnes supraterrestres que sont l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis. Chacune de ces étapes contient 33 chants, et un chant d’introduction fait grimper le total de l’œuvre à 100 chants.

Agnolo Bronzino (attribué à), Portrait Allégorique de Dante, vers 1530. National Gallery of Art Washington.

Pour ne pas entrer dans les détails (dantesques) de cette œuvre littéraire, voici un court résumé :

Dante, qui campe son propre personnage dans le récit, se rend coupable d’un péché de luxure et finit dans les Enfers. Là-bas, il rencontre l’âme du poète Virgile, un célèbre écrivain ayant vécu durant la République Romaine, vers 50 av. J-C. Celui-ci lui propose de l’accompagner à travers l’Enfer et le Purgatoire, pour que celui-ci puisse accéder au Paradis et éviter les nombreux obstacles et créatures redoutables qui se glisseront sur son chemin.

Les deux compères traversent ensemble les 9 cercles de l’Enfer, chacun étant consacré à un péché particulier. A travers ce sombre parcours, Dante et Virgile découvriront des protagonistes plus ou moins célèbres - parfois réels, et parfois fictifs.

Eugène Delacroix, La Barque de Dante, 1822. Musée du Louvre, Paris.

A titre d’exemple, dans les limbes de l’Enfer jusqu’au Purgatoire, les deux amis rencontrent successivement :

Des personnages issus de la mythologie grecque : Achille, Ariane, les Harpies, le centaure Nessos, Orphée, Ulysse, Jupiter, Méduse, le Minotaure…

Des mathématiciens et philosophes grecs célèbres dans leur temps : Thalès, Socrate, Platon, Hippocrate, Aristote…

Des personnalités politiques et des rois de différentes régions du monde : Attila le Huns, Charlemagne, Jules César, Cléopâtre, Henri III d’Angleterre, Hannibal…

Des personnages réels, célèbres pour leurs trajectoires de vie curieuses et souvent sombres, comme Paolo Malatesta et Francesca Da Rimini, deux amants éperdument amoureux qui ne pouvaient pas vivre ensemble (Francesca était mariée à l’affreux frère de Paolo, qui les tua tous les deux en découvrant leur idylle secrète), ou encore Ugolin, un dirigeant tyrannique qui fut puni et enfermé dans une tour avec ses enfants, et dont la légende raconte qu’il dut les manger pour survivre.

De nombreux personnages bibliques (Abel, Abraham, Adam et Eve, Isaac, Jacob, Juda, Moïse…)

Ou encore des protagonistes de la mythologie celte (Lancelot du Lac, Guenièvre), ou de la théologie islamique (Mahomet).

Ary Scheffer, Les Ombres de Francesca da Rimini et de Paolo Malatesta apparaissent à Dante et à Virgile, 1851.

Enfin, Dante inclut dans son récit de nombreuses célébrités contemporaines, des hommes politiques et des ecclésiastiques italiens. Ces insertions lui permettent de régler ces comptes discrètement avec le monde politique florentin, transformant son œuvre en un immense cross-over dans lequel s’épanouissent des protagonistes d’époques, de régions et de religions différentes.

Revenons à l’œuvre de Bouguereau maintenant : Dans le fond, à gauche, les deux contemplateurs perplexes et inquiets sont Dante et Virgile, pendant leur périple dans l’un des 9 cercles de l’Enfer. Les deux hommes qu’ils observent sont des Damnés, ces âmes condamnés aux peines de l’enfer à perpétuité. Dans le mythe créé par Dante, ces damnés sont prisonniers d’un triste sort : nuit et jour, ils doivent se battre, se violenter, dans un univers rempli de serpents, de roches coupantes et d’une multitudes d’autres souffrances.

Les chants de Dante Alighieri sont tellement détaillés qu’ils inspirèrent de nombreux artistes à travers les siècles, tous essayant tant bien que mal d’illustrer les étranges scènes de cette captivante épopée. Botticelli, Auguste Rodin, Hippolyte Flandrin, Gustave Doré ou l’illustre Eugène Delacroix ont mit leurs pinceaux et leurs talents au service de ce mythe chrétien.

Auguste Rodin, Le Baiser (Paolo Malatesta et Francesca Da Rimini), 1882. Musée Rodin, Paris.

2. Pourquoi choisir un thème si particulier ?

William Bouguereau est un académicien. Ses œuvres sont validées par le milieu artistique et son atelier croule sous les commandes bourgeoises et royales. Au cours de sa carrière, l’artiste français réalisa majoritairement des portraits et des scènes de vie peu intéressantes.

Toutefois, lorsqu’il conçoit cette œuvre, Bouguereau n’a que 25 ans : il doit marquer les esprits, et pour cela, rien de mieux qu’un sujet audacieux. A l’époque, la seule manière de devenir célèbre est d’obtenir un succès critique au Salon Officiel (seule et unique exposition annuelle permettant aux artistes français de faire découvrir leur travail) : il faut donc soigner ses propositions.

Pietro Antonio Martini, Le Salon Officiel de 1787. Paris, Bibliothèque Nationale.

Dans ce tableau, le peintre ne lésine pas sur les effets et les artifices, quitte à rendre la composition outrageusement dramatique. Bien que la musculature de ces deux brutes soit déformée et ne corresponde pas à une réalité anatomique, le rendu des chairs et des chevelures est saisissant de vérité. Bouguereau a été plusieurs fois refusé au Salon. Mais cette fois-ci, l’heure de la revanche a sonné : la réception critique de cette œuvre est phénoménale. Le peintre devient la star du Salon et il obtiendra bientôt le Saint Graal pour un artiste du 19ème siècle : une abondance de commandes royales et bourgeoises.

3. Bouguereau : un artiste lisse, victime de la modernité

De son vivant, William Bouguereau est très apprécié de l’establishment artistique mondain et des riches collectionneurs. Son atelier tourne à plein régime, et il arrive même au maître de se plaindre de ne plus avoir le temps d’aller aux toilettes au risque de perdre de l’argent.

William Bouguereau, L'égalité devant la Mort, 1848. Musée d'Orsay, Paris.

Pourtant, aujourd’hui, cet artiste reste beaucoup moins célèbre à travers le monde que ses contemporains Claude Monet, Paul Cézanne, Auguste Renoir ou encore Edgar Degas.

La raison d’un tel déséquilibre ?

C’est l’émergence de la modernité, incarnée par l’impressionnisme, qui rendra rapidement ringard l’académisme pur et dur défendu par William Bouguereau, Alexandre Cabanel ou les Frères Flandrin.

Alexandre Cabanel, L'Ange Déchu, 1847. Musée Fabre, Montpellier (France).

Le saviez-vous ?

Les impressionnistes détestaient Bouguereau, qui représentait pour eux l’illustration du succès académique et de la facilité artistique. Pour Émile Zola, grand défenseur de la cause moderne, Bouguereau est « le comble du pommadé, de l’élégance lustrée. ». Paul Cézanne ira même jusqu’à prononcer ces terribles mots : « Maintenant, j’emmerde Bouguereau ! ». Tous lui reprochent une facture trop lisse, trop mielleuse ou trop sucrée. Ils l’accusent d’être éloigné de la réalité du monde, de participer à cette mascarade artistique qui freine l’émergence d’une réelle modernité.

William Bouguereau, Les Oréades, 1902. Musée d'Orsay, Paris.

Il faudra attendre plus d’un siècle pour que l’œuvre vaste et multiple de Bouguereau soit redécouverte. En 1980, une rétrospective au Petit Palais, puis la publication d’un catalogue raisonné dans les années 2000 permettront au public de se délecter de nombreux chefs-d’œuvre injustement oubliés par les fracas de la modernité. Le kitsch est mort, vive le kitsch !

Bastien Alleaume (Crapsule Project)

Bastien Alleaume (Crapsule Project)