Le célèbre poète et romancier irlandais George Moore, dira d'elle : "Ses toiles sont les seules toiles peintes par une femme qu'on ne pourrait détruire sans laisser un blanc, un hiatus dans l'histoire de l'art.". Revenons en images sur le destin extraordinaire d'une artiste aux ambitions révolutionnaires.

Edouard Manet, Berthe Morisot au bouquet de violettes, 1872. Musée d’Orsay, Paris.

1. Elle est héritière de Fragonard

Rien ne prédestinait Berthe Morisot, petite fille issue de la bourgeoisie parisienne conservatrice, à devenir l’artiste que l’on célèbre aujourd’hui. Rien… à l’exception d’un arbre généalogique particulièrement bien étoffé. Sa grand-mère paternelle, Elisabeth Duchêne, n’est autre que la petite-nièce de l’illustre Jean-Honoré Fragonard. Sa peinture audacieuse, légère et coquine ouvre comme une brèche dans la trajectoire conformiste de la progéniture Morisot.

Jean-Honoré Fragonard, Le Verrou, vers 1777. Musée du Louvre, Paris.

Aucuns doutes, Berthe a hérité de cet oncle frivole, grand ancêtre des impressionnistes par le choix de ses sujets et par son étude approfondie des effets de lumière. Car oui, Fragonard était également un révolutionnaire dans son temps. En choisissant de peindre des thèmes frivoles et des scènes d’intimité, il se mettait volontairement à dos l’Académie, qui imposait des scènes de genre, mythologiques ou religieuses.

2. On lui prête une relation secrète avec Edouard Manet

Parce qu’elle était une femme charmante dans un milieu d’hommes, Berthe Morisot a séduit énormément de prétendants. Plus ou moins célèbres et fortunés, nombreux sont ceux ayant succombé au magnétisme de son regard noir : Henri Fantin-Latour sera l’un des premiers, Puvis de Chavanne sera le plus persévérant, mais on lui prête également une relation secrète avec Edouard Manet, la superstar de l’art moderne, qui deviendra aussi l’un de ses plus proches amis.

Il réalisa 11 portraits de la jeune femme, dont certains témoignent de curieux détails, brouillant ainsi les contours de leur relation. A la fois collègue, muse et amante (pour certains), la profondeur de leurs rapports restera un mystère, une énigme remplie d’ambiguïtés, même pour les biographes les plus obstinés.

Edouard Manet, Le Repos (Berthe Morisot), 1869. Rhode Island School of Design Museum (US).

Finalement, c’est Eugène Manet, le frère d’Edouard, qui obtiendra ses précieuses faveurs. Ils se marient en 1874 : elle a 33 ans, lui 41. Cette union tardive était alors bien éloignée des standards de l’époque. Eugène Manet sera pour Berthe un mari dévoué et attentif : parce qu’il est rentier, il utilise tout son temps disponible pour venir en aide à sa compagne. Il l’accompagne peindre en extérieur, il se charge d’encadrer et d’accrocher ses œuvres dans les expositions, il défend ses intérêts en négociant avec des collectionneurs et marchands, il participe au bon déroulement du calendrier impressionniste : Efficace et perspicace, il s’efface pour laisser place. Un comportement salutaire et peu commun pour l’époque. Merci Eugène !

3. Sa sœur était également peintre

Berthe Morisot avait un frère, Tiburce, militaire dont on ne sait que peu de choses. Surtout, elle avait deux grandes sœurs : la plus âgée s’appelait Yves (drôle de prénom pour une femme), et l’autre, de deux ans l’ainée de Berthe, s’appelait Edma. Berthe et Yves ne partageaient pas grand-chose en commun, elles avaient même parfois quelques difficultés à communiquer. A l’opposé, Berthe était très proche d’Edma : elles étaient toutes les deux animées par la même fougue, les mêmes passions pour la culture. Le piano et la peinture furent leurs principaux domaines de prédilection.

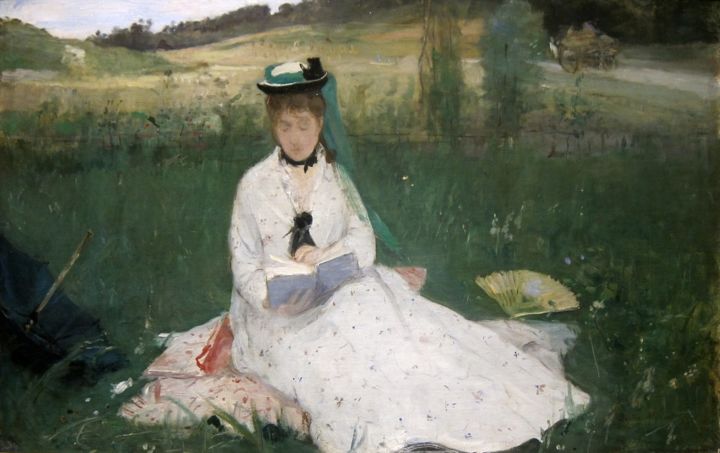

Berthe Morisot, Edma Morisot Lisant, 1867. Cleveland Museum of Art (US).

Edma était très talentueuse, il arrivait parfois à Berthe de jalouser son style. Malheureusement, lorsqu’elle se maria, Edma dut abandonner ses rêves d’artiste pour se consacrer à sa routine de femme et de mère. Une tragédie (bien trop) courante en France, à la fin du 19ème siècle.

4. Elle était l’amie de tous les impressionnistes

Parmi les impressionnistes, Berthe ne sera jamais une muse anonyme, ni même une bienfaitrice au service de la réussite de ces messieurs. Berthe est une artiste hors-pair : sa présence est jugée nécessaire, et ses compères en sont tous conscients. Degas, pourtant connu pour sa misogynie légendaire, dira à son sujet « Nous trouvons que le nom et le talent de Mlle Berthe Morisot font trop notre affaire pour pouvoir nous en passer. ».

Berthe Morisot, Jeune Paysanne parmi les Tulipes, 1890. Dixon Gallery, Memphis (US).

Berthe Morisot, Jeune Paysanne parmi les Tulipes, 1890. Dixon Gallery, Memphis (US).

Elle participera d’ailleurs à l’intense majorité des expositions organisées par le groupe (7 sur 8), autant dans l’organisation que dans l’exposition de ses œuvres. Après avoir nouer une relation ambiguë avec Manet, elle se rapprochera d’Edgar Degas (fidèle ami à la critique sincère), puis d’Auguste Renoir (qui deviendra le professeur de dessin de sa fille, Julie Manet), ainsi que Claude Monet (dont le style et les ambitions correspondent davantage à Berthe). Comme ses partenaires de révolution artistique, elle se pliera elle-aussi aux exercices de style de ce nouveau mouvement : comme Manet, Monet et Cézanne, elle réalisera elle aussi un « Déjeuner sur l’Herbe ».

Paul Cézanne, Le Déjeuner sur l'Herbe, 1876. Musée de l'Orangerie, Paris.

5. Elle n’était pas la seule femme de l’impressionnisme

Parmi les impressionnistes, Berthe Morisot est la personnalité féminine que l’histoire retient le plus. Mais elle n’était pas la seule ! En fait, elles étaient 4. Il y avait d’abord Eva Gonzales, élève de Manet après Berthe. Les deux femmes se détesteront poliment, chacune reprochant à l’autre d’accaparer toute l’attention du maitre. Ensuite, il y a Marie Bracquemond, femme de Félix Bracquemond, artiste et ami du groupe impressionniste. La première décède à 36 ans, n’ayant pas eu le temps d’exprimer toute l’étendue de sa virtuosité, et la deuxième est contrainte d’abandonner sa vocation pour devenir la femme et la mère discrète que son mari souhaitait avoir. Deux immenses talents sacrifiés sur l’autel du destin et du patriarcat.

Edouard Manet, Portrait d’Eva Gonzales, 1869-1870. National Gallery, Londres.

La troisième dame ressemble davantage à Berthe : elle est indépendante et elle dédiera sa vie entière à la peinture, sans jamais ne céder aux concessions. Elle s’appelle Mary Cassatt. D’origine américaine, c’est Edgar Degas qui l’intègrera au groupe. Malgré des thèmes similaires (scènes d’intérieur, scènes de maternité), les styles de ces deux femmes resteront profondément différents. Sans être amies, elles s’apprécient : et ainsi va la vie.

Mary Cassatt, Petite Fille dans un fauteuil bleu, 1878. National Gallery of Art, Washington DC.

6. Elle a inspiré les Nymphéas à Claude Monet

C’est l’un des secrets les mieux gardé de l’histoire de l’Art, et pour cause : on a perdu la trace de l’œuvre originale signée par Berthe. Selon les quelques écrits qui circulent sur la question, il s’agirait d’un nénuphar blanc suggéré par quelques traits de crayon. Berthe Morisot avait réalisé cette esquisse pour illustrer un poème en prose de son grand ami Stéphane Mallarmé.

Berthe Morisot, Femme à sa Toilette, 1875. Art Institute of Chicago (US).

Le poète était également un ami de Monet, et l’on sait qu’ils ont tout deux eu l’occasion d’en contempler un exemplaire. Mallarmé racontera régulièrement combien ce dessin avait alors fasciné Monet : désormais, on le sait, puisque l’histoire nous le raconte, cette fascination pour les nénuphars ne le quittera jamais plus. Berthe n’aura malheureusement pas l’occasion de découvrir la fougue créatrice du maitre de l’impressionnisme face à ces fleurs aquatiques : elle meurt avant que celui-ci ne commence ses premières séries de Nymphéas.

Et voilà, c’est fini. Et puisqu’on ne peut raconter toute une vie en quelques écrits, le récit de Berthe Morisot vous réserve forcément d’autres surprises. Peintre fascinante par son audace et sa délicatesse, la trajectoire de son existence est à l’image de l’impressionnisme : une douce révolution qui marquera l’histoire à tout jamais.

Berthe Morisot, Le Berceau, 1872. Musée d’Orsay, Paris.

Le saviez-vous ?

Comme de nombreuses artistes femmes (à l’exception de Frida Kahlo), Berthe Morisot a souffert pendant de très longues années de la sous-estimation de ses œuvres face à ses contemporains masculins. Toutefois, cette offense est en passe d’être réparée, puisqu’en 2013, l’une de ses toiles ("Après le Déjeuner") a atteint des sommets lors d’une vente aux enchères (8,15 millions d’euros). On est encore loin des résultats atteints par des tableaux signés Monet, Manet ou Renoir, mais ce record la place au-dessus d’autres impressionnistes célèbres (Pissarro, Sisley, Boudin…), et sa côte ne fait que grimper. Un juste retour des choses pour une intransigeante dont le style n’a rien à envier à ses compères.

Berthe Morisot, Après le Déjeuner, 1881. Collection privée.

Si les trajectoires féminines dans l’histoire de l’art vous intéressent, nous vous recommandons la lecture de ces deux articles : 4 Femmes Extraordinaires qui ont Bouleversé l’Histoire (très patriarcale) de l’Art (Vigée Le Brun, Kahlo, Saint Phalle, Gentileschi), et 4 Artistes Talentueuses Eclipsées par la Célébrité de leur Mari (Jo Hopper, Sophie Taeuber-Arp, Margaret Keane, Lee Krasner).

Et si l’impressionnisme stimule votre curiosité, découvrez sans attendre notre saga impressionniste : Les inspirations de l’impressionnisme (EP.1), la naissance de l’impressionnisme (EP.2), les personnalités de l’impressionnisme (EP.3). Vous y découvrirez de nombreuses histoires passionnantes, ainsi que quelques recoupements et infographies inédites sur le sujet.

Enfin, un conseil lecture pour les passionnés de Berthe Morisot : Le livre biographique de Dominique Bona (de l’Académie Française), intitulé « Berthe Morisot, Le secret de la femme en noir. ».

Bastien Alleaume (Crapsule Project)

Bastien Alleaume (Crapsule Project)