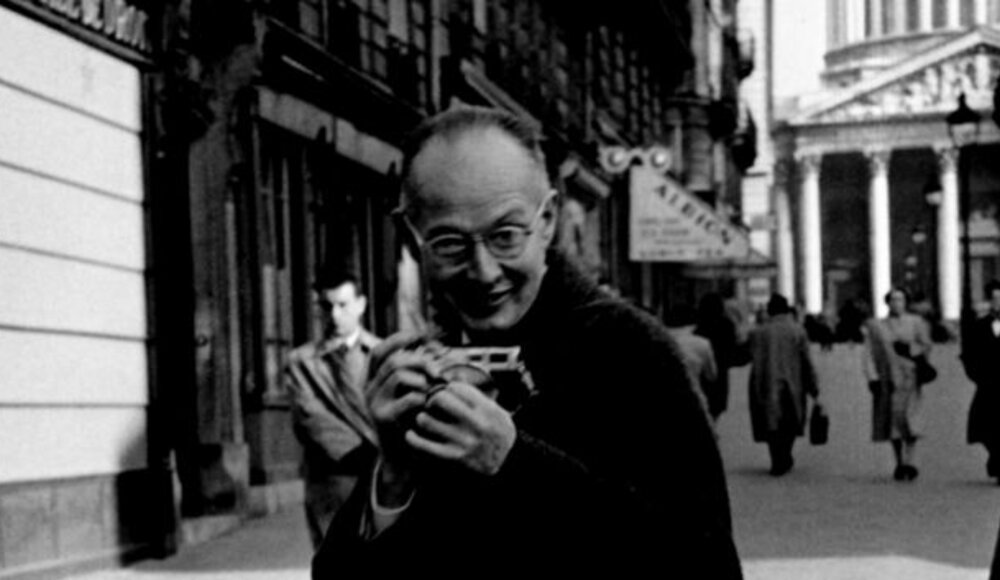

Henri Cartier-Bresson en 1953, credit : Ihei Kimura via Wikipedia

Henri Cartier-Bresson était l'un des photographes les plus influents du XXe siècle. Il est souvent considéré comme le père du photojournalisme moderne. Son style de photographie, basé sur l'idée du "moment décisif", a profondément marqué le monde de la photographie.

Cartier-Bresson a commencé sa carrière en peignant, mais il s'est rapidement tourné vers la photographie. En 1931, il a acheté son premier Leica, un appareil photo compact qui lui a permis de capturer des moments spontanés dans les rues. Il a voyagé à travers le monde pour documenter des événements historiques et la vie quotidienne des gens.

Son travail est caractérisé par une composition minutieuse, une utilisation habile de la lumière et une capacité à capturer l'instant fugace. Il croyait en la pureté de l'instantané et ne retouchait jamais ses photographies. Cartier-Bresson était un maître de la photographie en noir et blanc, et ses images sont souvent reconnues pour leur esthétique intemporelle.

Biographie

Henri Cartier-Bresson, aîné d'une famille bourgeoise, est né dans un milieu privilégié. Il manifeste très tôt un intérêt pour le dessin et la photographie. À l'âge de douze ans, il rejoint les Scouts de France et commence à prendre des photos avec un Brownie Kodak offert par ses parents. Malgré les attentes de son père, qui souhaite qu'il reprenne l'entreprise familiale, Henri s'oppose à cette idée et décide de poursuivre sa passion pour la peinture et l'art.

L'influence surréaliste

Tout d'abord, Cartier-Bresson étudie la peinture avec Jean Cottenet et André Lhote. Il s'immerge dans l'analyse des toiles des maîtres en utilisant la "divine proportion" et se familiarise avec le livre de Matila Ghyka sur le nombre d'or. Pendant son service militaire, il fréquente les surréalistes et découvre la photographie grâce à Gretchen et Peter Powell. En 1930, il part en Afrique où il réalise ses premiers clichés avec un appareil Krauss d'occasion. Il achète ensuite un Leica et se consacre entièrement à la photographie. Ses voyages en Italie, en Espagne, au Mexique et au Maroc lui permettent de maîtriser la composition et de capturer des instants spontanés imprégnés de la vie quotidienne. Sous l'influence surréaliste, il considère la photographie comme un moyen de recevoir les manifestations du merveilleux urbain. Il adopte la notion de "beauté convulsive" d'André Breton, où une chose est perçue à la fois en mouvement et en repos, et explore l'érotisme voilé à travers ses images. Il aime également photographier les spectateurs hors champ, créant ainsi une autre forme d'érotisme dissimulé.

L'engagement politique

Cartier-Bresson s'engage pleinement dans le communisme et la lutte antifasciste. Il fréquente l'AEAR (Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires) dès 1933 et se lie d'amitié avec des communistes influents tels que Robert Capa, Chim, Henri Tracol, Louis Aragon, Léon Moussinac et Georges Sadoul. Sous l'influence des idées politiques et esthétiques soviétiques, il s'implique activement dans Nykino, une coopérative de cinéastes militants à New York, et découvre le cinéma soviétique. Bien qu'il n'ait pas officiellement adhéré au PCF, ses convictions communistes sont fortes et il suit des cours de matérialisme dialectique et participe aux réunions de cellule communiste.

En 1937, il se marie avec Eli, danseuse javanaise engagée dans la lutte pour l'indépendance de l'Indonésie. Pour se distancer de sa famille bourgeoise, il adopte le nom d'Henri Cartier dans toutes ses activités militantes, y compris la signature de tracts et ses productions photographiques et cinématographiques.

Il contribue à la réalisation de films engagés en tant qu'assistant de Jean Renoir, notamment pour le film "La vie est à nous", commandé par le Parti communiste. Il participe également à des projets cinématographiques tels que "Partie de campagne" et "La Règle du jeu". Parallèlement, il tourne le film "Victoire de la vie en Espagne" avec l'équipe de Frontier Film, mettant en lumière les conséquences des bombardements et l'aide sanitaire internationale.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Cartier-Bresson est mobilisé, fait prisonnier, s'évade et rejoint un groupe de résistants à Lyon. Il documente les combats lors de la Libération de Paris et capture les horreurs du village martyr d'Oradour-sur-Glane. Son film "Le Retour" relate la découverte des camps par les Alliés et le rapatriement des prisonniers en France.

Après la guerre, en raison de la dissolution du Parti communiste français et de l'interdiction de la presse communiste, Cartier-Bresson dissimule son engagement politique. Cette occultation de son militantisme politique mène à des interprétations erronées de son œuvre pendant de nombreuses années. Il a cependant continué à voter communiste jusqu'à l'écrasement de la révolte hongroise par les Soviétiques en 1956.

La création de l'agence Magnum

En 1947, Cartier-Bresson présente une grande rétrospective de son travail au MoMA, officialisant ainsi l'occultation de son engagement politique communiste.

En collaboration avec ses amis communistes Robert Capa et David Seymour, il fonde Magnum en 1947, une coopérative de photographes qui fonctionne en autogestion. Ils décident de se concentrer sur le photojournalisme et le reportage, abandonnant la photographie surréaliste. Cartier-Bresson devient un expert en photographie pour l'Organisation des Nations unies en août 1947. Il effectue plusieurs voyages en Inde, au Pakistan, au Cachemire et en Birmanie, témoignant des conséquences de la partition et photographiant des événements historiques tels que les funérailles de Gandhi.

À la demande de Magnum, il se rend à Pékin pour documenter la chute du Kuomintang et la ruée des gens vers les banques à Shanghai. En 1954, il obtient un visa pour se rendre en Union soviétique, où il photographie les dernières heures du régime du dégel post-Staline. Il couvre également la crise des missiles à Cuba en 1963, avec ses photographies publiées dans Life.

Cartier-Bresson réalise des reportages, mais il consacre également du temps à des projets personnels à long terme. Il s'intéresse à la danse, notamment à Bali, et étudie la façon dont les corps en mouvement s'inscrivent dans l'espace urbain. Il explore également des thèmes tels que l'homme et la machine, les icônes du pouvoir, la société de consommation et les foules. Ces accumulations documentaires à long terme lui permettent de mener une véritable "anthropologie visuelle", étudiant l'être humain dans son langage visuel.

Malheureusement, Robert Capa et David Seymour perdent la vie dans l'exercice de leur métier, Capa en Indochine en 1954 et Seymour lors de la crise du canal de Suez en 1956.

Au cours de sa carrière, Cartier-Bresson réalise également des portraits de peintres, des travaux sur la France et ses paysages, ainsi que des séries thématiques explorant différents sujets et expressions artistiques.

Le retour vers le dessin

Au fil des années, Cartier-Bresson ressent une certaine fatigue face à la vie intense qu'il mène, et son désir de faire des photos change. En 1966, il rencontre Martine Franck, une photographe qui deviendra sa deuxième épouse en 1970. Avec la naissance de leur fille Mélanie en 1972, Cartier-Bresson aspire à une vie plus calme et sédentaire.

Il soutient la candidature de René Dumont aux élections présidentielles de 1974 et se reconnaît dans l'humanisme, bien qu'il soit dubitatif face à l'unanimisme souvent présent dans ce courant philosophique. Il cherche toujours à rendre compte fidèlement des contextes géographiques et historiques dans lesquels il réalise ses photographies.

Il commence à se détacher de l'agence Magnum qu'il a fondée, car il désapprouve les comportements de ses jeunes collègues qui adoptent les modes de consommation et s'engagent même dans la publicité. Il se retire progressivement des affaires de l'agence, cesse de répondre aux commandes de reportages et se consacre à l'organisation de ses archives. À partir de 1972, il renoue avec le dessin, bien qu'il continue à prendre des photos selon son envie, gardant toujours son Leica à portée de main.

Pour Cartier-Bresson, le dessin est un art de la méditation, très différent de la photographie. On a souvent réduit son travail photographique à l'idée de l'"instant décisif", mais il estime que cette formulation est le résultat d'une traduction erronée et que bon nombre de ses photos n'appartiennent pas nécessairement à un "instant décisif" précis. Il accorde autant d'importance à la composition de l'image, qui requiert une connaissance préalable et du temps, qu'à la capture d'un moment fugace. Il voit sa pratique photographique comme étant proche de la chasse, nécessitant une connaissance du terrain et une observation des modes de vie.

Cartier-Bresson n'apprécie pas la photographie en couleur et ne la pratique que par nécessité professionnelle. Il estime que les pellicules couleur sont plus contraignantes en raison de leur lenteur, et les valeurs qu'elles offrent sont, selon lui, trop éloignées de la réalité par rapport aux nuances de gris du noir et blanc.

Tout au long de sa vie, Cartier-Bresson photographie plusieurs maîtres du bouddhisme tibétain et s'engage activement pour la cause tibétaine. En 1996, il est nommé professeur honoraire à l'Académie des beaux-arts de Chine et écrit une lettre dénonçant les persécutions envers le Tibet.

En 2003, une grande exposition rétrospective est consacrée à Cartier-Bresson à la Bibliothèque nationale de France, mettant en lumière son engagement communiste et son militantisme. Il décède en août 2004 et est enterré à Montjustin, dans le Luberon, aux côtés de son épouse Martine Franck, décédée en 2012.

Les œuvres et publications principales

"Images à la sauvette" (1952) : C'est le premier livre majeur de Cartier-Bresson, qui présente une sélection de ses photographies prises entre 1932 et 1950. Le livre est considéré comme une référence dans le domaine de la photographie et met en valeur son style distinctif basé sur l'instant décisif.

"Les Européens" (1955) : Dans ce livre, Cartier-Bresson capture la vie quotidienne des Européens de l'après-guerre, mettant en évidence les contrastes culturels et les réalités de l'époque.

"La Chine au travail" (1958) : Ce livre documente le voyage de Cartier-Bresson en Chine en 1958, où il témoigne des transformations sociales et économiques du pays sous le régime communiste.

"L'Inde" (1966) : Cartier-Bresson explore l'Inde à travers ses photographies, capturant la diversité culturelle, les rituels religieux et les scènes de la vie quotidienne du pays.

"D'une Chine à l'autre" (1954-1955) : Ce livre présente le travail de Cartier-Bresson lors de ses voyages en Chine entre 1948 et 1955, couvrant la période de transition entre le régime nationaliste et le régime communiste.

"Mexique" (1934-1964) : Cette publication réunit les photographies prises par Cartier-Bresson lors de ses multiples voyages au Mexique, mettant en évidence la richesse culturelle du pays et les réalités sociales de l'époque.

"Les Danses à Bali" (1997) : Ce livre rassemble les photographies de Cartier-Bresson prises lors de son séjour à Bali dans les années 1930, explorant le langage pictural de la danse et la culture balinaise.

Prix et récompenses

Prix Nadar (1954) : Henri Cartier-Bresson a remporté le prestigieux Prix Nadar pour son livre "Images à la sauvette", qui est devenu un ouvrage emblématique de la photographie.

Grand Prix national de la photographie (1981) : Il a été honoré par le ministère français de la Culture avec le Grand Prix national de la photographie pour sa contribution exceptionnelle à l'art de la photographie.

Prix Hasselblad (1982) : Cartier-Bresson a reçu le Prix Hasselblad, considéré comme l'une des plus hautes distinctions dans le domaine de la photographie. Ce prix reconnaît l'ensemble de sa carrière et son influence durable sur l'art photographique.

Prix Erna et Victor Hasselblad (1989) : Il a été récompensé une deuxième fois par la Fondation Hasselblad pour sa contribution exceptionnelle à la photographie.

Prix de la Fondation culturelle du Sénat allemand (1991) : Henri Cartier-Bresson a été honoré par la Fondation culturelle du Sénat allemand pour son travail photographique remarquable.

Prix de la paix des libraires allemands (2003) : Il a été récompensé pour son engagement en faveur de la paix et de la compréhension interculturelle à travers son art.

Principales expositions

Exposition individuelle au Museum of Modern Art (MoMA) de New York (1947) : Cartier-Bresson a inauguré sa première grande rétrospective au MoMA, faisant ainsi une entrée remarquée dans le monde de l'art photographique.

Exposition individuelle à la Hayward Gallery de Londres (1970) : Cette exposition a présenté une rétrospective complète du travail de Cartier-Bresson, mettant en évidence ses photographies les plus emblématiques et son influence sur la photographie documentaire.

Exposition individuelle à la Bibliothèque nationale de France (2003) : Cette grande exposition rétrospective, intitulée "Henri Cartier-Bresson : Photographies", a été organisée un an avant sa mort et a présenté une sélection importante de ses œuvres les plus célèbres.

Exposition individuelle au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à Paris (2014) : Cette exposition, intitulée "Henri Cartier-Bresson", était une rétrospective majeure de son travail, mettant en évidence ses photographies les plus marquantes et explorant son engagement politique.

Expositions collectives de l'agence Magnum : En tant que co-fondateur de l'agence Magnum Photos, Cartier-Bresson a participé à de nombreuses expositions collectives avec ses collègues photographes, mettant en valeur leur travail documentaire engagé.

Les influences d'Henri Cartier-Bresson dans la culture contemporaine

Photographie documentaire et photojournalisme : Cartier-Bresson est considéré comme l'un des pionniers du photojournalisme et de la photographie documentaire. Son approche basée sur l'instant décisif a influencé de nombreux photographes qui ont adopté sa vision du monde et sa capacité à capturer des moments significatifs. Des photographes contemporains tels que Steve McCurry et Sebastião Salgado ont été influencés par son travail et ont cherché à documenter des histoires humaines similaires à travers leurs photographies.

Cinéma : Cartier-Bresson a également exercé une influence sur le cinéma, en particulier dans le domaine du cinéma d'auteur. Sa maîtrise de la composition, du cadrage et du storytelling visuel a inspiré de nombreux réalisateurs, notamment Martin Scorsese, qui a cité Cartier-Bresson comme une source d'inspiration pour ses propres films. Le réalisateur français Jean-Pierre Jeunet s'est également inspiré du style visuel de Cartier-Bresson dans ses œuvres, en particulier dans le film "Amélie".

Mode : L'esthétique de Cartier-Bresson, caractérisée par son sens aigu de la composition et du mouvement, a également influencé le domaine de la mode. Des photographes de mode renommés tels que Peter Lindbergh ont été inspirés par son travail, adoptant une approche plus documentaire et spontanée de la photographie de mode. Les magazines de mode ont également été influencés par l'esthétique de Cartier-Bresson, en mettant l'accent sur des compositions plus naturelles et des instants fugaces capturés lors des séances photo.

Art contemporain : L'œuvre de Cartier-Bresson a eu un impact significatif sur le monde de l'art contemporain. De nombreux artistes contemporains s'inspirent de sa capacité à capturer l'essence de la réalité et à explorer des thèmes sociaux et politiques à travers l'image. Des photographes comme Nan Goldin et Alec Soth ont été influencés par son approche documentaire et son engagement envers le récit visuel. Les artistes conceptuels et les plasticiens s'inspirent également de son travail dans leur exploration de la photographie en tant que moyen d'expression artistique.

Citations d'Henri Cartier-Bresson

"Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur. C'est une façon de vivre."

"Votre première 10 000 photos sont les pires."

"Il faut être imprégné de son sujet. On ne peut pas être neutre ou indifférent."

"La photographie est, pour moi, une impulsion instantanée, qui provient d'une reconnaissance intuitive et consciente de l'excitation visuelle potentielle."

"La photographie est pour moi un mouvement continu entre l'extérieur et l'intérieur."

"La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard."

"La photographie est une vérité si instantanée qu'elle est difficilement concevable comme une vérité. Les images ne mentent pas, mentent les commentaires."

"La photographie est une façon de parler de ce qui me passionne."

"La photographie n'est pas un simple enregistrement de la réalité, c'est aussi une interprétation de ce que nous voyons."

"Je ne cherche pas, je trouve."

10 choses incongrues à savoir sur

Avant de se consacrer pleinement à la photographie, Cartier-Bresson avait une passion pour le tir à l'arc. Il était même membre de l'équipe de tir à l'arc française.

Cartier-Bresson était également un grand voyageur. Il a parcouru le monde pendant de nombreuses années et a visité des pays tels que l'Inde, la Chine, l'Indonésie et le Mexique.

Contrairement à de nombreux photographes, Cartier-Bresson n'était pas fan de la photographie en couleurs. Il préférait largement travailler en noir et blanc et ne pratiquait la photographie en couleurs que par nécessité professionnelle.

Cartier-Bresson était un fervent défenseur de la photographie argentique et a continué à utiliser des appareils photo argentiques tout au long de sa carrière, même à l'ère du numérique.

Il avait une relation étroite avec de nombreux artistes et écrivains célèbres de son époque, tels que Pablo Picasso, Henri Matisse, Jean-Paul Sartre et Albert Camus.

Cartier-Bresson était connu pour son approche discrète lors de la prise de vue. Il préférait se fondre dans la foule et capturer des moments spontanés plutôt que de faire poser ses sujets.

Il a été emprisonné pendant près de trois ans pendant la Seconde Guerre mondiale. Après s'être évadé d'un camp de prisonniers de guerre, il a rejoint un groupe de résistants à Lyon et a documenté les combats lors de la Libération de Paris.

Cartier-Bresson était un grand amateur de musique jazz. Il aimait particulièrement écouter des artistes tels que Louis Armstrong et Duke Ellington.

Il a été influencé par les philosophies et les idées du bouddhisme. Sa passion pour la méditation et la spiritualité a été reflétée dans son approche contemplative de la photographie.

En plus de la photographie, Cartier-Bresson était également un passionné de dessin. Après sa retraite de la photographie, il a consacré une grande partie de son temps à cette forme d'expression artistique.

Jean Dubreil

Jean Dubreil