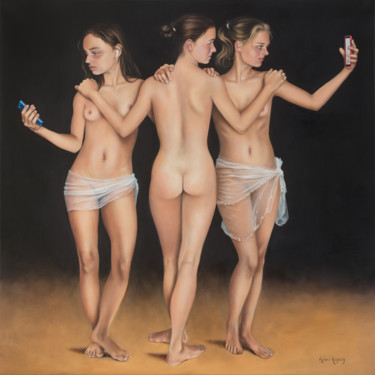

Manuel Morales Sánchez, Selfie. Art numérique, plusieurs formats disponibles.

Manuel Morales Sánchez, Selfie. Art numérique, plusieurs formats disponibles.

Introduction au selfie

L'action de se mettre en scène par soi-même, par le biais d'un simple retardateur appelé "selfie", est devenue une pratique courante et un "must" auquel la société moderne ne peut plus renoncer. Cette coutume, rendue possible par l'extrême praticité, la simplicité et la rapidité des technologies contemporaines, a inexorablement influencé le quotidien des personnes qui, désireuses de suivre les tendances de notre époque, prennent des selfies dans les situations quotidiennes les plus diverses. Cette mode quelque peu "narcissique" trouve certainement son meilleur allié dans les médias sociaux, au sein desquels les utilisateurs peuvent documenter, et souvent exhiber, les moments plus ou moins pertinents de leur vie.

Tony Rubino, Hercule classique prend un selfie, 2021. Acrylique / lithographie sur toile, 50,8 x 38,1 cm.

Tony Rubino, Hercule classique prend un selfie, 2021. Acrylique / lithographie sur toile, 50,8 x 38,1 cm.

Ilya Volykhine, Toute son attention, 2022. Huile sur papier, 178 x 125 cm.

Ilya Volykhine, Toute son attention, 2022. Huile sur papier, 178 x 125 cm.

Mais quelles sont les origines du selfie ?

Le mot "selfie" est apparu pour la première fois dans un forum public en 2002, lorsqu'il a été mentionné par l'Australien Nathan Hope, qui, après une folle nuit passée à fêter son 21e anniversaire, a posté une photo de sa lèvre lacérée, accompagnée de la légende suivante : "désolé pour la mise au point, c'était un selfie". Comme pour les autoportraits plus contemporains, le principe de cette publication était d'impliquer d'autres internautes, en leur demandant des conseils sur les points de suture qu'il avait reçus. En outre, à l'appui de l'origine du mot selfie, il y a aussi les thèses de nombreux linguistes qui, après avoir analysé ce terme, l'ont considéré comme typique de la langue australienne, où, pour abréger les mots, on les termine par "ie". Quoi qu'il en soit, le post de Hope représente un point de non-retour. En effet, entre 2003 et 2005, la tendance du selfie a évolué vers sa version moderne, devenant de plus en plus populaire grâce à la diffusion des médias sociaux. En ce qui concerne la formalisation du mot selfie, elle est intervenue en 2013, lorsqu'il a été ajouté au dictionnaire Oxford et décrit comme : " une photographie prise de soi-même, généralement avec un smartphone ou une webcam et partagée sur les médias sociaux ". Par la suite, et plus précisément en 2014, le terme a été nommé mot de l'année par le même dictionnaire.

Alexandra Van Lierde, Selfie dansant, 2021. Huile sur toile, 100 x 80 cm.

Alexandra Van Lierde, Selfie dansant, 2021. Huile sur toile, 100 x 80 cm.

Katalin Macevics, Selfie, 2021. Acrylique sur toile, 59,4 x 42 cm.

Katalin Macevics, Selfie, 2021. Acrylique sur toile, 59,4 x 42 cm.

Le selfie dans l'histoire de l'art

Sommes-nous sûrs que le premier selfie ne date que de 2002 ?

Certes, le selfie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec les premières expériences sur le retardateur, qui remontent à l'aube de la photographie. Néanmoins, le premier selfie de l'histoire peut en fait être attribué au photographe Robert Cornelius, qui a pris un daguerréotype de lui-même en 1839. Pour créer ce cliché emblématique, l'artiste a dû découvrir l'objectif et courir rapidement dans le cadre, en tenant la pose entre trois et quinze minutes, puis remettre le capuchon de l'objectif. Par la suite, et plus précisément au cours du XXe siècle, l'histoire du selfie dans l'art s'est poursuivie, en effet, l'œuvre de grands maîtres tels que Man Ray, Andy Warhol, Francesca Woodman, Nan Goldin, Cindy Sherman et Ai Wei Wei, montre comment le selfie est devenu un moyen d'expérimenter et d'explorer sa propre identité. En parlant du plus important représentant du Pop art, combien d'entre nous ont à l'esprit le retardateur de Warhol dans lequel il tient son Polaroïd ? C'est précisément le maître américain, obsédé par son image, qui représente, sans l'ombre d'un doute, un pionnier de la selfie mania, digne ancêtre de tout " selfie man " contemporain en série. En fait, les centaines d'autoportraits représentant Warhol dans des contextes glamour, brillants et pop, dans un climat de consommation débordante, sont un exemple d'autocélébration créative totale. Ces photographies ont été prises à l'aide du fidèle appareil Polaroid de l'artiste, dont il était littéralement "esclave", comme nous le sommes aujourd'hui de nos smartphones. Quant à Francesca Woodman, elle a réalisé ses autoportraits iconiques dans des intérieurs abandonnés, privilégiant le noir et blanc et les poses sophistiquées, à travers lesquels elle a documenté le passage de l'adolescence à l'âge adulte, vécu à travers son expérience individuelle. Enfin, ces photographies peuvent également être considérées, à certains égards, comme les précurseurs du selfie d'aujourd'hui, puisque Woodman, en se choisissant comme protagoniste, a documenté l'histoire de sa vie.

Christian Neuman, Rave, 2021. encre / acrylique sur toile, 100 x 100 cm.

Christian Neuman, Rave, 2021. encre / acrylique sur toile, 100 x 100 cm.

Le selfie dans les œuvres d'Artmajeur

Les artistes d'Artmajeur ont créé de multiples œuvres célébrant et documentant le culte et la diffusion du selfie d'aujourd'hui, immortalisant des personnages dans le moment très iconique du selfie, visant à rendre éternels des moments de vie qui, dans la plupart des cas, se distinguent par leur totale futilité. En fait, la destination parfaite de ces selfies sont les médias sociaux, des lieux où les styles de vie, les identités, les tendances et les propensions, qui sont souvent illusoires, trompeuses et modifiées de manière invraisemblable, sont exhibés afin d'obtenir le plus de "likes" possible. Le but de tout cela est de devenir viral, c'est-à-dire de promouvoir et de diffuser son image par l'autopromotion, dans un monde où les valeurs concrètes sont souvent compromises. Les œuvres pleines de sens, de réflexions et de regards critiques sur le monde contemporain d'Annabelle Amory, de Dpart et de Jamie Lee témoignent de ce contexte superficiel.

Annabelle Amory, Les apparences, 2020. Acrylique / collage sur toile, 50 x 50 cm.

Annabelle Amory, Les apparences, 2020. Acrylique / collage sur toile, 50 x 50 cm.

Annabelle Amory: Les apparences

Né d'une invention de Braque et Picasso, le collage est une technique artistique basée sur la juxtaposition de matériaux différents, qui sont collés sur un même support. Cette procédure, qui oblige l'observateur à réfléchir à la manière de "l'assemblage", a été créée dans le but d'affirmer davantage la liberté de l'artiste, c'est-à-dire de lui permettre de s'exprimer à travers le médium qui lui convient le mieux. De nombreux chefs-d'œuvre du monde de l'art ont été créés avec la technique du collage, comme, par exemple, L'Escargot de Matisse, Für ein Fest gemacht de Hannah Höch et Dora Maar de Man Ray. Cette tradition continue de s'affirmer dans le monde contemporain, à travers des maîtres de la trempe d'Annegret Soltau, Adrian Ghenie et John Stezaker, qui sont accompagnés par les recherches figuratives de multiples artistes d'Artmajeur. Ce sont précisément ces derniers qui ont contribué à renouveler les thèmes du genre, en mettant en lumière de nouveaux points de vue sur la société moderne. C'est ce qui caractérise les collages et les acryliques sur toile d'Annabelle Amory, qui, en plus d'étudier l'essence de la femme de notre époque, décrivent le "narcissisme" contemporain dominant. En fait, Les apparences, tout comme son titre, souligne le fait que, derrière le selfie moderne, les histoires ne sont souvent racontées qu'à moitié, où ceux qui s'immortalisent ne montrent qu'une image positive et célébrative d'eux-mêmes, "oubliant" qu'ils sont humains, imparfaits et éternellement insatisfaits de leur condition.

Dpart, Selfiemania. Huile sur toile, 60 x 50 cm.

Dpart, Selfiemania. Huile sur toile, 60 x 50 cm.

Dpart: Selfiemania

Aussi l'œuvre de Dpart, comme son titre, recèle un sens profond, qui vise probablement à critiquer ironiquement la popularité dominante du selfie. En fait, le tableau nous raconte que cette tendance a même atteint d'autres planètes, où un extraterrestre, se prenant en photo, prend conscience, peut-être un peu étonné, de ses traits. En ce qui concerne la relation entre les extraterrestres et l'histoire de l'art, il est important de souligner la clypéologie, une discipline toute nouvelle et controversée qui étudie la présence de prétendues soucoupes volantes et de traces d'extraterrestres dans des peintures et des images anciennes. Dans ce contexte, le musée de Capodimonte à Naples abrite l'une des œuvres les plus discutées, à savoir la Fondation de la basilique de Sainte-Marie-Majeure de Tommaso Di Cristoforo Fino. Le tableau en question représente la scène de la fondation de la basilique, immortalisant le pape Libère, les patriciens propriétaires du terrain, les dignitaires et le peuple qui s'apprête à célébrer le début de la construction. Ce qui fascine les chasseurs de mystères, cependant, ce sont les nuages de l'œuvre, qui sont sombres et répétés dans le ciel, ressemblant à de véritables ovnis en mouvement.

Jamie Lee, Fabuleux cheveux chérie, 2021. Acrylique sur toile, 70 x 70 cm.

Jamie Lee, Fabuleux cheveux chérie, 2021. Acrylique sur toile, 70 x 70 cm.

Jamie Lee : Fabuleux cheveux chérie

La peinture Pop de Jamie Lee repropose, dans une version contemporaine, le style figuratif et la technique de peinture de Roy Lichtenstein, un maître qui, inspiré par les panneaux d'affichage et les affiches publicitaires de son époque, a créé des œuvres aux traits cartoonesques et, en même temps, cinématographiques, c'est-à-dire en imitation des divas iconiques du cinéma. En effet, Fabuleux cheveux chérie hérite, de l'œuvre de l'artiste américain, aussi bien du sujet féminin blond que de l'utilisation de la technique des "Ben-Day dots", par laquelle le teint de la protagoniste du tableau est éclairé par la superposition de petits points d'intensité chromatique différente, soulignés par les contours noirs déterminants du dessin. Il en résulte une juxtaposition de formes et de couleurs contrastées, ce qui rend l'œuvre à la fois attrayante et "dérangeante". D'autre part, le thème abordé par Fabuleux cheveux chérie est extrêmement contemporain, car il fait clairement référence au monde des selfies et des médias sociaux, sur lesquels des mises à jour même inutiles sur l'état de nos cheveux sont souvent partagées.

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli