Wer war Robert Frank?

Robert Frank (1924–2019), ein Schweizer Fotograf und Dokumentarfilmer, erhielt die amerikanische Staatsbürgerschaft und ist für seine bemerkenswerten Beiträge auf diesem Gebiet bekannt. Sein berühmtes Werk, ein 1958 veröffentlichtes Buch mit dem Titel „The Americans“, erlangte große Anerkennung für seine frische und aufschlussreiche Darstellung der amerikanischen Gesellschaft aus der Perspektive eines Außenstehenden und brachte ihm offene Vergleiche mit dem zeitgenössischen französischen Philosophen de Tocqueville ein. Das Buch revolutionierte den Bereich der Fotografie, indem es ihre Fähigkeiten und ihr Ausdruckspotenzial neu definierte. Tatsächlich gilt es weithin als das einflussreichste Fotobuch des 20. Jahrhunderts. Nach seinem Erfolg in der Fotografie wagte sich Frank in die Film- und Videobranche, wo er weiterhin Grenzen verschob, indem er mit Techniken wie der Manipulation von Fotos und der Erstellung von Fotomontagen experimentierte.

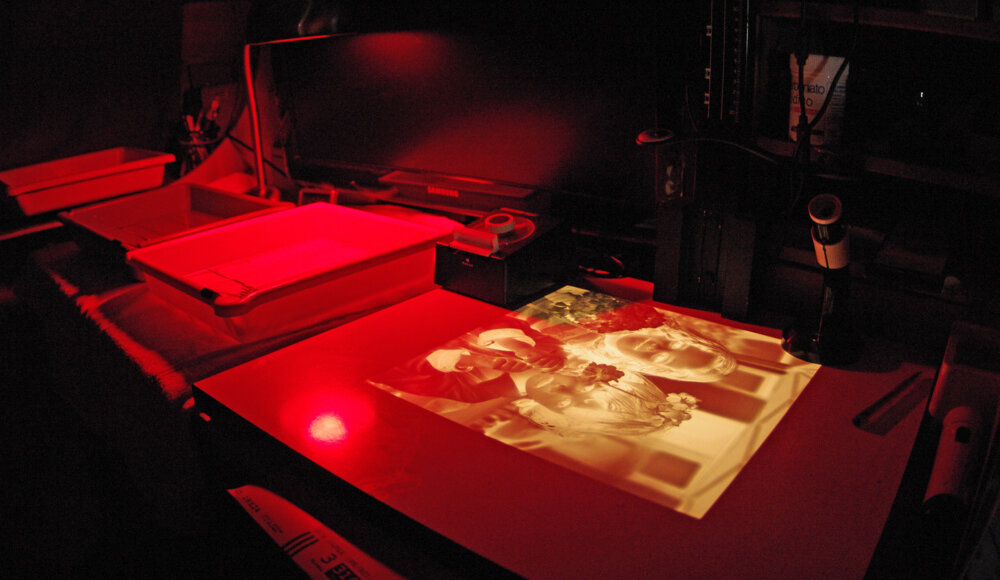

Eine fotografische Dunkelkammer mit Sicherheitslicht. Bildnachweis: Inkaroad, über Wikipedia.

Eine fotografische Dunkelkammer mit Sicherheitslicht. Bildnachweis: Inkaroad, über Wikipedia.

Historischer Kontext und erste Erfahrungen im Bereich Fotografie

Frank wurde in einer jüdischen Familie in Zürich, Schweiz, geboren. Seine Mutter Rosa (manchmal auch Regina genannt) besaß die Schweizer Staatsbürgerschaft, während sein Vater Hermann, ursprünglich aus Frankfurt, Deutschland, staatenlos wurde, nachdem er seine deutsche Staatsbürgerschaft aufgrund seiner jüdischen Herkunft verloren hatte. Um ihre Sicherheit im Zweiten Weltkrieg zu gewährleisten, beantragten Frank und seine Familie die Schweizer Staatsbürgerschaft. Obwohl sie in der Schweiz geschützt blieben, hatte die drohende Bedrohung durch den Nationalsozialismus großen Einfluss auf Franks Verständnis von Unterdrückung. Auf der Suche nach einem Ausweg aus dem geschäftsorientierten Umfeld seiner Familie wandte er sich der Fotografie zu und erhielt eine Ausbildung bei mehreren Fotografen und Grafikdesignern. 1946 schuf er sein erstes handgefertigtes Fotobuch mit dem Titel „40 Fotos“.

1947 wanderte Frank in die USA aus und sicherte sich einen Job als Modefotograf für Harper's Bazaar in New York City. 1949 wurde sein Werk neben den Fotografien von Jakob Tuggener in der Zeitschrift Camera vorgestellt und positionierte beide Künstler als Vertreter der „neuen Fotografie“ der Schweiz. Tuggener diente Frank als Vorbild und wurde ihm von seinem Mentor, dem Zürcher Werbefotografen Michael Wolgensinger, vorgestellt. Tuggeners künstlerischer Ansatz, frei von kommerziellen Zwängen, fand bei Frank großen Anklang.

Frank begab sich auf Reisen nach Südamerika und Europa und erstellte ein weiteres handgefertigtes Fotobuch, in dem er seine Erfahrungen in Peru festhielt. 1950 kehrte er in die Vereinigten Staaten zurück, was für ihn ein bedeutendes Jahr war. Er traf Edward Steichen und nahm an der Gruppenausstellung „51 American Photographers“ im Museum of Modern Art (MoMA) teil. Außerdem heiratete er die Künstlerin Mary Lockspeiser, mit der er zwei Kinder hatte.

Anfangs vertrat Frank eine optimistische Sicht auf die amerikanische Gesellschaft und Kultur, doch seine Sichtweise änderte sich schnell, als er mit der Schnelllebigkeit und dem geldzentrierten Charakter des amerikanischen Lebens in Berührung kam. Er begann, Amerika als einen trostlosen und isolierten Ort zu sehen, ein Gefühl, das in seinen späteren Fotografien deutlich wurde. Frank war auch unzufrieden mit der Kontrolle, die die Redakteure über seine Arbeit ausübten. Er reiste weiter und zog mit seiner Familie kurzzeitig nach Paris. 1953 kehrte er nach New York City zurück und arbeitete als freiberuflicher Fotojournalist für Zeitschriften wie McCall's, Vogue und Fortune. In den 1940er und 1950er Jahren verkehrte er mit den Fotografenkollegen Saul Leiter und Diane Arbus und trug so zur Gründung dessen bei, was Jane Livingston als „New York School of Photographers“ bezeichnete (im Gegensatz zur New York School of Art).

Im Jahr 1955 erlangte Frank weitere Anerkennung, als Edward Steichen sieben seiner Fotografien in die renommierte Ausstellung „The Family of Man“ des Museum of Modern Art aufnahm. Diese in Spanien, Peru, Wales, England und den USA aufgenommenen Fotos fanden großen Anklang bei den Zuschauern und trugen zum Erfolg der Ausstellung bei, die von Millionen Menschen weltweit gesehen wurde.

Die Amerikaner

Robert Frank ließ sich von Jakob Tuggeners Buch Fabrik, Bill Brandts The English at Home und Walker Evans‘ American Photographs inspirieren und erhielt 1955 ein Guggenheim-Stipendium der John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Dieses Stipendium ermöglichte es ihm, eine Reise durch die Vereinigten Staaten zu unternehmen und Fotografien aufzunehmen, die verschiedene Schichten der amerikanischen Gesellschaft darstellten. Seine Reisen führten ihn in Städte wie Detroit, Dearborn, Savannah, Miami Beach, St. Petersburg, New Orleans, Houston, Los Angeles, Reno, Salt Lake City, Butte und Chicago. In Begleitung seiner Familie während eines Teils der Reise machte Frank atemberaubende 28.000 Aufnahmen, von denen er 83 für die Veröffentlichung in seinem bahnbrechenden Werk „The Americans“ auswählte.

Während seiner Reisen erlebte Frank Ereignisse, die seine Sicht auf Amerika prägten. Er wurde in einer Kleinstadt in Arkansas mit Antisemitismus konfrontiert, wo er von einem Polizisten misshandelt und vorübergehend inhaftiert wurde. An anderen Orten im Süden wurde ihm ein Ultimatum gestellt, die Stadt innerhalb einer Stunde zu verlassen. Diese Erfahrungen trugen wahrscheinlich zu dem düsteren und kritischen Ton bei, der sein Werk durchdringt.

Bei seiner Rückkehr nach New York im Jahr 1957 lernte Frank den Beat-Autor Jack Kerouac kennen, der großes Interesse an seinen Fotos von der Reise zeigte. Kerouac bot an, eine Einleitung für die amerikanische Ausgabe von The Americans zu schreiben und wurde einer von Franks lebenslangen Freunden. Frank pflegte auch eine enge Beziehung zu Allen Ginsberg, und seine Dokumentation der Beat-Subkultur spiegelte seine Auseinandersetzung mit den Spannungen zwischen der optimistischen Fassade der 1950er Jahre und den zugrunde liegenden Klassen- und Rassenunterschieden wider. Seine unkonventionellen Fototechniken, einschließlich ungewöhnlicher Fokussierung, schwacher Beleuchtung und unkonventioneller Ausschnitte, heben seine Arbeit vom Mainstream-Fotojournalismus der Zeit ab.

Anfangs stand Frank vor der Herausforderung, einen amerikanischen Verleger zu finden, da er sich von traditionellen fotografischen Standards abwandte. Les Américains wurde erstmals 1958 von Robert Delpire in Paris als Teil der Reihe Encyclopédie Essentielle mit Begleittexten renommierter Schriftsteller veröffentlicht. Die amerikanische Ausgabe wurde schließlich 1959 von Grove Press veröffentlicht und erhielt zunächst gemischte Kritiken. Die Unterstützung durch Kerouac trug jedoch dazu bei, die Bekanntheit zu steigern und ein breiteres Publikum zu erreichen. Im Laufe der Zeit wurde „The Americans“ zu einem wegweisenden Werk der amerikanischen Fotografie und Kunstgeschichte, und Frank wurde eng mit dem Projekt verbunden. Es gilt als eines der einflussreichsten Fotobücher des 20. Jahrhunderts.

1961 hatte Frank seine erste Einzelausstellung mit dem Titel „Robert Frank: Photographer“ im Art Institute of Chicago, gefolgt von einer Ausstellung im Museum of Modern Art in New York im Jahr 1962. Weitere Anerkennung erlangte er durch spezielle Ausgaben des French Journal Les Cahiers de la photographie im Jahr 1983, in dem kritische Diskussionen über seine Arbeit als Geste der Bewunderung gezeigt wurden.

Zum Gedenken an den 50. Jahrestag der Erstveröffentlichung von The Americans wurde 2008 eine neue Ausgabe veröffentlicht, die unbeschnittene Fotos und alternative Perspektiven für einige Bilder enthält. Der Anlass wurde durch eine feierliche Ausstellung mit dem Titel „Looking In: Robert Frank’s The Americans“ in der National Gallery of Art, dem San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) und dem Metropolitan Museum of Art gefeiert. Die Ausstellung zeigte Franks Originalantrag für das Guggenheim-Stipendium, alte Kontaktabzüge, Briefe, die er mit Walker Evans und Jack Kerouac ausgetauscht hatte, sowie Collagen, die unter Franks Aufsicht zusammengestellt wurden und Einblicke in seinen kreativen Prozess gaben. Ein Begleitbuch mit dem Titel „Looking In: Robert Frank’s The Americans“ bot eine umfassende Auseinandersetzung mit dem ikonischen Werk. Darüber hinaus enthielt ein Buch mit dem Titel „By the Glow of the Jukebox: The Americans List“ Lieblingsbilder, die von namhaften Fotografen ausgewählt wurden, die die Ausstellung im SFMOMA besuchten.

Eine zum Zeichnen verwendete Camera Obscura, über Wikipedia.

Eine zum Zeichnen verwendete Camera Obscura, über Wikipedia.

Einblicke:

Die Amerikaner (Fotografie)

„The Americans“ ist ein bahnbrechendes Fotobuch von Robert Frank, das tiefgreifende Auswirkungen auf die amerikanische Fotografie der Nachkriegszeit hatte. Das ursprünglich 1958 in Frankreich und 1959 in den Vereinigten Staaten veröffentlichte Buch präsentierte eine besondere Perspektive, indem es sowohl die oberen als auch die unteren Ebenen der amerikanischen Gesellschaft aus einem distanzierten Blickwinkel einfing. Die Fotosammlung zeichnete ein komplexes Porträt der damaligen Zeit, das Skepsis gegenüber vorherrschenden Werten widerspiegelte und ein allgegenwärtiges Gefühl der Einsamkeit vermittelte. Franks Arbeit in „The Americans“ wurde als Abkehr von kommerziellen Zwängen angesehen und zeigte einen frischen und rebellischen Ansatz, der dem Geist der Beat-Generation ähnelte.

Hintergrund

1949 veröffentlichte Walter Laubli, der neue Herausgeber der Zeitschrift Camera, ein bedeutendes Portfolio mit Fotografien von Jakob Tuggener und dem jungen Robert Frank. Frank war kürzlich nach einem zweijährigen Auslandsaufenthalt in die Schweiz zurückgekehrt und in seinem Teil des Magazins waren einige seiner frühesten Bilder aus New York zu sehen. Das Magazin präsentierte sie als Vertreter der „Neuen Fotografie“-Bewegung in der Schweiz.

Für Frank diente Tuggener als Vorbild, das ihm sein Chef und Mentor Michael Wolgensinger, ein Werbefotograf aus Zürich, vorgestellt hatte. Wolgensinger glaubte, dass Frank nicht in das System der kommerziellen Fotografie passen würde, und empfahl Tuggener als einen Künstler, den Frank wirklich bewunderte. Tuggeners 1943 erschienenes Fotobuch „Fabrik“ inspirierte Frank mit seiner poetischen Abfolge und dem Verzicht auf Text, der an einen Stummfilm erinnerte. Dieses Buch beeinflusste später Franks eigenes Werk, insbesondere seine renommierte Publikation „Les Américains“, die 1958 in Paris bei Delpire erschien.

Franks kreative Vision wurde auch von anderen Inspirationsquellen geprägt, darunter Tuggeners Buch, Bill Brandts „The English at Home“ von 1936 und Walker Evans‘ „American Photographs“ von 1938. Diese Werke sowie Empfehlungen von Fotografen wie Edward Steichen und Alexey Brodovitch führte dazu, dass Frank sich 1955 ein Guggenheim-Stipendium sicherte. Das Stipendium bot ihm die Möglichkeit, zwei Jahre lang durch die Vereinigten Staaten zu reisen und Fotos aufzunehmen, die alle Schichten der amerikanischen Gesellschaft repräsentierten. In dieser Zeit machte er unglaubliche 28.000 Aufnahmen, aber nur 83 davon wurden letztendlich für die Veröffentlichung in seinem ikonischen Werk „The Americans“ ausgewählt.

Franks Reise durch Amerika verlief nicht ohne Herausforderungen. Als er durch Arkansas fuhr, wurde er zu Unrecht für drei Tage ins Gefängnis geworfen und aus willkürlichen Gründen wie seinem Aussehen, seiner jüdischen Herkunft, dem Besitz von Buchstaben mit russisch klingenden Namen und seinem ausländisch klingenden Whisky beschuldigt, Kommunist zu sein. Bei einem anderen Vorfall warnte ein Sheriff im Süden Frank, dass er nur eine Stunde Zeit habe, um die Stadt zu verlassen. Diese Erfahrungen verdeutlichen die Schwierigkeiten und Vorurteile, mit denen er während seiner fotografischen Reise konfrontiert war.

Einleitung, Stil und kritische Sicht

Bei seiner Rückkehr nach New York im Jahr 1957 traf Robert Frank auf dem Bürgersteig vor einer Party den Beat-Autor Jack Kerouac und teilte ihm seine Reisefotos mit. Kerouac war sofort begeistert und bot an, eine Einleitung für die amerikanische Ausgabe von Franks Buch „The Americans“ zu schreiben. Franks Fotografien fingen einen Kontrast zwischen dem Hochglanzbild der amerikanischen Kultur und des amerikanischen Reichtums und den zugrunde liegenden Fragen von Rasse und Klasse ein und unterschieden sich damit von den eher konventionellen Ansätzen zeitgenössischer amerikanischer Fotojournalisten. Sein unkonventioneller Einsatz von Fokus, geringer Beleuchtung und unkonventionellen Zuschneidetechniken zeichnen seine Arbeit zusätzlich aus. Die anfängliche Aufnahme des Buches in den Vereinigten Staaten war jedoch hart. Die Kritik richtete sich sowohl gegen seinen Ton, der als abfällig für nationale Ideale empfunden wurde, als auch gegen Franks fotojournalistischen Stil, der technische Unvollkommenheiten mit sich brachte. Im Gegensatz dazu zeigten Walker Evans‘ „American Photographs“, die Frank direkt inspirierten, sorgfältig gerahmte Bilder, die mit großformatigen Fachkameras aufgenommen wurden. Trotz anfänglich schlechter Verkaufszahlen half Kerouacs Einführung aufgrund der Beliebtheit des Beat-Phänomens, „The Americans“ ein breiteres Publikum zu erreichen. Im Laufe der Zeit wurde das Buch zu einem wegweisenden Werk der amerikanischen Fotografie- und Kunstgeschichte und wurde eng mit Franks Vermächtnis verbunden.

Der Soziologe Howard S. Becker hat „The Americans“ als eine Form der Gesellschaftsanalyse analysiert und dabei Parallelen zwischen dem Buch und Tocquevilles Untersuchung amerikanischer Institutionen sowie der Kulturanalyse von Margaret Mead und Ruth Benedict gezogen. Becker argumentiert, dass Franks Fotografien, die an verschiedenen Orten im ganzen Land aufgenommen wurden, immer wieder Themen wie die Flagge, Autos, Rennen und Restaurants thematisieren. Durch das Gewicht der Assoziationen, in die er diese Artefakte einbettet, verwandelt Frank sie in tiefgründige und bedeutungsvolle Symbole der amerikanischen Kultur.

Unentwickelter Arista-Schwarzweißfilm, ISO 125/22°. Bildnachweis: Shirimasen, über Wikipedia.

Unentwickelter Arista-Schwarzweißfilm, ISO 125/22°. Bildnachweis: Shirimasen, über Wikipedia.

Publikationsgeschichte

Frank stand zunächst vor der Herausforderung, einen amerikanischen Verleger zu finden, da er von herkömmlichen fotografischen Standards abwich. Die Erstveröffentlichung von „Les Américains“ erfolgte am 15. Mai 1958 in Paris als Teil der Encyclopédie Essentielle-Reihe von Robert Delpire. Das Buch enthielt Schriften von Simone de Beauvoir, Erskine Caldwell, William Faulkner, Henry Miller und John Steinbeck, die Franks Fotografien gegenübergestellt wurden. Einige Kritiker waren der Meinung, dass die Fotos in erster Linie als Illustrationen für den Text dienten. Auf dem Cover war eine Zeichnung von Saul Steinberg zu sehen.

1959 wurde „The Americans“ schließlich in den Vereinigten Staaten von Grove Press veröffentlicht. Allerdings wurde der Text aus der französischen Ausgabe entfernt, weil Bedenken bestanden, dass er einen zu kritischen Ton gegenüber den amerikanischen Werten vermittelte. Die amerikanische Ausgabe enthielt eine Einleitung von Kerouac und einfache Bildunterschriften für die Fotos, die dem Layoutstil von Walker Evans‘ „American Photographs“ folgten.

Anlässlich des 50. Jahrestags der Erstveröffentlichung des Buches erschien 2008 eine Neuauflage bei Steidl. Frank beteiligte sich aktiv am Design- und Produktionsprozess, indem er moderne Scantechniken für seine Originaldrucke einsetzte und den Tritondruck einsetzte. Das Buch enthielt ein neues Format, ausgewählte Typografie und ein neu gestaltetes Cover. Frank nahm persönlich Anpassungen am Zuschnitt vieler Fotos vor, fügte häufig zusätzliche Informationen hinzu und wählte für einige Bilder leicht unterschiedliche Versionen aus.

Filme

Nach der Veröffentlichung von „The Americans“ im Jahr 1959 verlagerte Robert Frank seinen Schwerpunkt auf das Filmemachen. Einer seiner bemerkenswerten Filme war „Pull My Daisy“ (1959), eine Zusammenarbeit mit Jack Kerouac, Allen Ginsberg und anderen Figuren der Beat-Bewegung. Der Film wurde zunächst als improvisatorisches Meisterwerk gelobt, doch später stellte sich heraus, dass er von Frank und seinem Co-Regisseur Alfred Leslie sorgfältig geplant und inszeniert worden war.

1960 wohnte Frank im Keller des Künstlers George Segal, während er an dem Film „The Sin of Jesus“ arbeitete, der ein Stipendium von Walter K. Gutman erhielt. Der auf der Geschichte von Isaac Babel basierende Film handelt von einer Frau, die auf einer Hühnerfarm in New Jersey arbeitet. Ursprünglich war geplant, den Film in sechs Wochen zu drehen, doch am Ende dauerte die Produktion sechs Monate.

Franks bekanntester Dokumentarfilm ist „Cocksucker Blues“ (1972), in dem die Rolling Stones während ihrer Tournee zu sehen sind. Der Film schilderte den Drogen- und Gruppensexgenuss der Band und fing sowohl die Aufregung als auch die Langeweile ihres Ruhms ein. Berichten zufolge sagte Mick Jagger zu Frank, dass der Film ausgezeichnet sei, befürchtete jedoch, dass die Band aus dem Land verbannt würde, wenn er in Amerika gezeigt würde. Die Stones reichten Klage ein, um die Veröffentlichung zu verhindern, und das Urheberrecht wurde zum Streitgegenstand. Ein Gerichtsbeschluss beschränkte die Vorführung des Films nur fünfmal im Jahr in Franks Anwesenheit.

Franks Fotografien erschienen auch auf dem Cover des Albums „Exile on Main St“ der Rolling Stones. Zu seinen weiteren Filmen gehören „Me and My Brother“, „Keep Busy“ und „Candy Mountain“, bei letzterem führte er gemeinsam mit Rudy Wurlitzer Regie.

Tod

In den 1970er Jahren verlagerte Robert Frank seinen Schwerpunkt wieder auf die Standfotografie, nachdem er sich früher mit Film und Video beschäftigt hatte. 1972 veröffentlichte er sein zweites Fotobuch „The Lines of My Hand“. Dieses Werk wird oft als visuelle Autobiografie beschrieben und enthält hauptsächlich persönliche Fotografien. Frank entfernte sich jedoch von den traditionellen Fototechniken und begann, durch konstruierte Bilder und Collagen Erzählungen zu schaffen. Seine späteren Werke verwendeten Wörter, mehrere Rahmen zerkratzter und verzerrter Bilder sowie unkonventionelle Techniken. Trotz seiner Experimente erreichte keines seiner späteren Werke die gleiche Wirkung wie sein bahnbrechendes Werk „The Americans“. Einige Kritiker argumentieren, dass Frank, als er sich mit konstruierten Bildern befasste, aufgrund der Einführung von Siebdruckkompositionen durch Robert Rauschenberg nicht mehr bahnbrechend war.

In seinem Privatleben erlebte Frank einen bedeutenden Wandel. Er trennte sich 1969 von seiner ersten Frau Mary und heiratete erneut die Bildhauerin June Leaf. 1971 zog er nach Mabou, Nova Scotia, Kanada, wo er seine Zeit zwischen seinem Zuhause an der Küste und seinem Loft in New York City aufteilte. Die Tragödie ereignete sich, als seine Tochter Andrea 1974 bei einem Flugzeugabsturz in Tikal, Guatemala, ums Leben kam. Etwa zur gleichen Zeit wurde bei seinem Sohn Pablo Schizophrenie diagnostiziert. Franks spätere Arbeiten beschäftigten sich oft mit den tiefgreifenden Auswirkungen dieser persönlichen Verluste. Im Gedenken an seine Tochter gründete er 1995 die Andrea Frank Stiftung, die Künstlerstipendien vergibt.

Frank erlangte den Ruf, zurückgezogen zu sein, insbesondere nach dem Tod seiner Tochter und seines Sohnes. Er lehnte zahlreiche Interviews und öffentliche Auftritte ab, nahm aber weiterhin einzigartige Aufträge an, beispielsweise das Fotografieren des Democratic National Convention 1984 und die Regie von Musikvideos für Künstler wie New Order und Patti Smith. Er produzierte weiterhin Filme und Standbilder und organisierte Retrospektiven seiner Kunstwerke. Seit 1984 wurde sein Werk von der Pace/MacGill Gallery in New York vertreten. 1994 veranstaltete die National Gallery of Art in Washington, D.C. eine umfassende Retrospektive von Franks Werken Arbeit mit dem Titel „Moving Out“.

Robert Frank verstarb am 9. September 2019 in seinem Haus in Nova Scotia und hinterließ ein bedeutendes Erbe in der Welt der Fotografie.

Selena Mattei

Selena Mattei