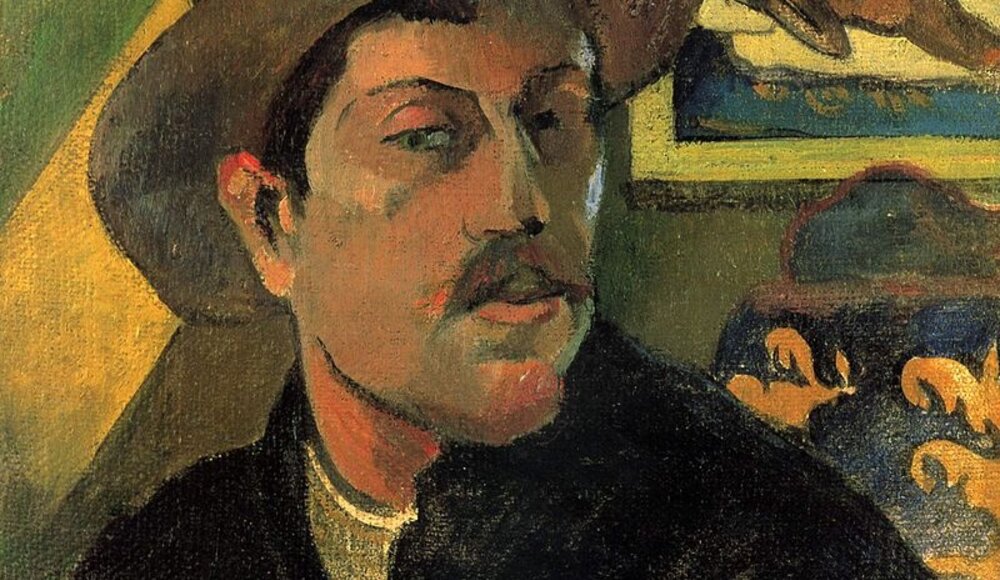

Paul Gauguin, Autoportrait au chapeau , 1893. Huile sur toile, 45 cm × 38 cm. Paris : Musée d'Orsay.

Paul Gauguin, Autoportrait au chapeau , 1893. Huile sur toile, 45 cm × 38 cm. Paris : Musée d'Orsay.

Qui était Paul Gauguin ?

Paul Gauguin (1848-1903) était un peintre postimpressionniste français bien connu pour son utilisation de couleurs vives, de formes simplifiées et son incorporation de thèmes de cultures indigènes dans son travail. Il est né à Paris et a travaillé comme agent de change avant de se consacrer à la peinture.

Le style artistique de Gauguin a été influencé par ses voyages dans divers endroits, dont Tahiti, où il a vécu pendant plusieurs années. Dans ses peintures, il a souvent représenté des scènes de la vie tahitienne, des paysages et des personnages. Il était également connu pour son utilisation du symbolisme et son rejet des techniques traditionnelles de l'art occidental.

L'œuvre de Gauguin n'a pas été largement reconnue de son vivant, mais il est aujourd'hui considéré comme une figure majeure du développement de l'art moderne. Son influence se retrouve dans le travail de nombreux artistes qui lui ont succédé, dont Pablo Picasso et Henri Matisse.

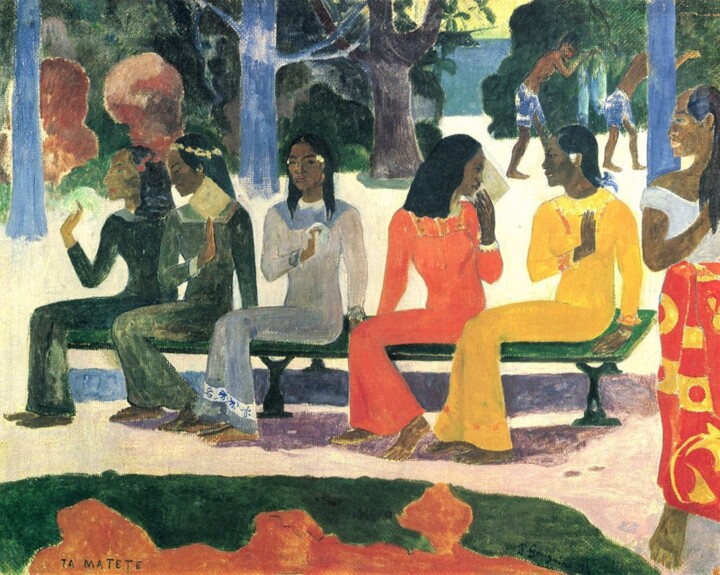

Paul Gauguin, Le Marché , 1892. Huile sur toile, 73 cm × 92 cm. Bâle : Kunstmuseum Basel.

Paul Gauguin, Le Marché , 1892. Huile sur toile, 73 cm × 92 cm. Bâle : Kunstmuseum Basel.

Concepts clés

- Postimpressionnisme : Paul Gauguin était un peintre postimpressionniste, ce qui signifie qu'il a rejeté le naturalisme et l'approche scientifique du mouvement impressionniste en faveur de l'expression d'émotions subjectives et de significations symboliques à travers l'art. Le travail de Gauguin incorporait souvent des couleurs vives, des formes simplifiées et des perspectives aplaties pour transmettre un sentiment de profondeur spirituelle ou émotionnelle.

- Tahiti : Gauguin est célèbre pour ses représentations de la vie tahitienne, ayant passé plusieurs années à vivre dans le Pacifique Sud. Il était attiré par l'exotisme et la simplicité de la culture tahitienne, qui, selon lui, offrait un moyen d'échapper au matérialisme et à l'industrialisation du monde occidental. Les peintures de Gauguin sur les paysages et les habitants de Tahiti se caractérisent par leurs couleurs vives et leur qualité onirique.

- Symbolisme : Gauguin faisait partie du mouvement symboliste, qui cherchait à transmettre des idées abstraites et des émotions à travers l'art. Il a souvent inclus des éléments symboliques dans ses peintures, tels que des figures mystérieuses ou des créatures mythiques, pour suggérer des significations plus profondes au-delà de l'apparence superficielle de l'image.

- Primitivisme : Gauguin était également associé au mouvement primitiviste, qui célébrait l'art et la culture des sociétés non occidentales comme étant plus authentiques et spirituellement purs que la civilisation occidentale. L'intérêt de Gauguin pour la culture tahitienne faisait partie de cette fascination plus large pour l'idée du "noble sauvage" et de la conviction que les cultures primitives avaient beaucoup à apprendre à la société moderne.

Paul Gauguin, Nafea faa ipoipo , 1892. Huile sur toile, 105×77,5 cm. Riehen : Fondation Beyeler.

Paul Gauguin, Nafea faa ipoipo , 1892. Huile sur toile, 105×77,5 cm. Riehen : Fondation Beyeler.

Enfance

L'enfance de Paul Gauguin est marquée par la tragédie et les bouleversements. Il est né à Paris en 1848 d'un père français et d'une mère péruvienne, mais sa famille a déménagé au Pérou alors qu'il n'avait que deux ans environ. Cependant, son père est décédé subitement et sa mère a ensuite ramené la famille en France. La mère de Gauguin n'étant pas en mesure de subvenir aux besoins de la famille seule, elle l'envoya vivre chez son grand-père paternel à Orléans. Adolescent, Gauguin s'engage dans la marine marchande et passe plusieurs années à parcourir le monde. Finalement, il s'installe à Paris et commence à travailler comme agent de change, mais continue à cultiver son intérêt pour l'art comme passe-temps. Ce n'est que plus tard qu'il décide de se consacrer à plein temps à la peinture et commence à étudier avec plusieurs artistes à Paris. Bien que l'enfance de Gauguin ait été difficile, ses expériences de jeune homme parcourant le monde et rencontrant différentes cultures influenceront profondément son art.

Paul Gauguin, Merahi metua no Tehamana . Chicago : Institut d'art de Chicago.

Paul Gauguin, Merahi metua no Tehamana . Chicago : Institut d'art de Chicago.

Formation artistique

Après avoir rencontré le peintre Emile Schuffenecker et écouté les conseils de son professeur, Gustave Arosa, il décide de devenir artiste autodidacte et de se consacrer à la peinture. Son professeur avait une grande collection d'art qui comprenait des œuvres d'Eugène Delacroix, que Paul a consultées pour se faire des idées.

Paul Gauguin était en grande partie autodidacte en tant qu'artiste. Bien qu'il ait brièvement étudié avec divers peintres académiques français dans les années 1870 et 1880, dont Camille Pissarro et Armand Guillaumin, il n'a pas reçu de formation formelle en art. Au lieu de cela, il a appris en étudiant les œuvres d'autres artistes et en expérimentant lui-même différentes techniques et styles. Il était connu pour son utilisation innovante de la couleur et des formes audacieuses et simplifiées, qui le distinguaient de ses contemporains et contribuaient à sa réputation de figure de proue du mouvement postimpressionniste.

Paul Gauguin, La Sieste , 1892 à 1894. Peinture à l'huile sur toile, 88,9 sur 116,2 centimètres. New York : MET.

Paul Gauguin, La Sieste , 1892 à 1894. Peinture à l'huile sur toile, 88,9 sur 116,2 centimètres. New York : MET.

Edgar Degas

Edgar Degas était l'artiste contemporain le plus admiré de Gauguin, à tel point qu'une grande influence sur son travail peut être détectée dès le début avec ses personnages et ses intérieurs. Paul, qui avait une profonde révérence pour la dignité et le tact artistiques de Degas, a noué avec ce dernier une amitié sincère et durable, qui a duré tout au long de sa carrière artistique jusqu'à sa mort. Degas a également été l'un des premiers partisans de Gauguin, achetant également le sien et convainquant le marchand Paul Durand-Ruel de faire de même. De même, Gauguin a acheté des œuvres de Degas au début et au milieu des années 1870.

Technique et style

Paul Gauguin était un peintre post-impressionniste français connu pour son style innovant et son utilisation de la couleur. Il rejette les techniques traditionnelles de la peinture européenne et s'inspire plutôt de l'art d'autres cultures, notamment de la Polynésie.

Le style de Gauguin se caractérise par des formes plates et des couleurs vives. Il a simplifié les formes et utilisé des contours forts pour créer une impression de motif décoratif. Il a souvent utilisé des couleurs pures et vives et a expérimenté des harmonies de couleurs pour créer un impact visuel puissant.

L'une des techniques les plus distinctives de Gauguin était l'utilisation de gravures sur bois et d'autres formes de gravure. Il était particulièrement intéressé par la façon dont les gravures sur bois pouvaient aplatir les formes et créer des motifs graphiques audacieux. Il a également expérimenté d'autres médias, notamment la céramique et la sculpture.

Gauguin était une figure profondément influente dans le développement de l'art moderne. Son utilisation de la couleur, de la forme et de la technique a inspiré de nombreux artistes qui l'ont suivi, y compris les fauvistes et les expressionnistes. Son travail continue d'être admiré pour sa beauté, son innovation technique et son puissant sens de l'émotion et du sens.

Paul Gauguin, Autoportrait avec auréole et serpent , 1889. Peinture à l'huile sur bois, 79 cm × 51 cm. Washington, DC : Galerie nationale d'art.

Paul Gauguin, Autoportrait avec auréole et serpent , 1889. Peinture à l'huile sur bois, 79 cm × 51 cm. Washington, DC : Galerie nationale d'art.

Les oeuvres les plus connues

Paul Gauguin, Vision après le Sermon , 1888. Huile sur toile, 72,2 cm × 91 cm. Édimbourg : Galerie nationale écossaise.

Paul Gauguin, Vision après le Sermon , 1888. Huile sur toile, 72,2 cm × 91 cm. Édimbourg : Galerie nationale écossaise.

- "Vision après le sermon" (1888) - Ce tableau représente un groupe de femmes bretonnes en prière, avec une vision de Jacob luttant avec un ange superposée à la scène.

Paul Gauguin, Le Christ jaune, 1889. Huile sur toile, 92×73 cm. Buffalo: Galerie d'art Albright-Knox.

Paul Gauguin, Le Christ jaune, 1889. Huile sur toile, 92×73 cm. Buffalo: Galerie d'art Albright-Knox. - "Le Christ jaune" (1889) - Ce tableau présente une figure du Christ en croix sur un fond jaune vif, sur le paysage accidenté de la Bretagne.

- "Femmes tahitiennes sur la plage" (1891) - Ce tableau montre deux femmes tahitiennes assises sur une plage, avec des couleurs vibrantes et une perspective aplatie qui reflète l'intérêt de Gauguin pour l'art non occidental.

- "D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?" (1897) - Cette peinture à grande échelle est une allégorie de la vie humaine, représentant des personnages à différentes étapes de la vie et un groupe de femmes qui représentent les trois questions du titre.

- "Deux Tahitiennes" (1899) - Ce tableau montre deux femmes de Tahiti, avec des couleurs vives et des formes simplifiées qui reflètent l'intérêt de Gauguin pour l'art des autres cultures.

- "L'esprit des morts qui regarde" (1892) - Ce tableau montre une femme tahitienne nue allongée sur un lit, avec une figure fantomatique en arrière-plan représentant l'esprit des morts.

Paul Gauguin, Esprit des morts veillant , 1892. Huile sur toile, 116,05 cm × 134,62 cm. Galerie d'art Albright Knox.

Paul Gauguin, Esprit des morts veillant , 1892. Huile sur toile, 116,05 cm × 134,62 cm. Galerie d'art Albright Knox.

Concentrez-vous sur l'observation de l'esprit des morts

"L'esprit des morts qui regardent" est un tableau créé par l'artiste français Paul Gauguin en 1892. Il représente une jeune femme tahitienne allongée nue sur un lit tandis qu'une figure fantomatique veille sur elle. La peinture fait partie de l'œuvre plus vaste de Gauguin inspirée de son séjour à Tahiti, où il cherchait à échapper à la civilisation occidentale et à s'immerger dans une culture plus primitive et exotique.

La peinture a suscité la controverse en raison de ses nuances érotiques et voyeuristes, ainsi que de sa représentation d'une jeune femme autochtone comme objet sexuel pour le regard masculin. Cependant, certains chercheurs soutiennent que la peinture doit être considérée comme un commentaire sur le colonialisme et l'impact destructeur de l'impérialisme occidental sur les cultures autochtones.

Malgré la controverse qui l'entoure, "L'esprit des morts qui regardent" reste une œuvre importante dans l'œuvre de Gauguin et un exemple notable de l'influence de l'art non occidental sur le modernisme européen.

Paul Gauguin, Deux Tahitiennes , 1899. Huile sur toile, 94 cm × 72 cm. New York : MET.

Paul Gauguin, Deux Tahitiennes , 1899. Huile sur toile, 94 cm × 72 cm. New York : MET.

Zoom sur deux femmes tahitiennes

"Deux Tahitiennes" est un tableau créé par l'artiste français Paul Gauguin en 1899 lors de son deuxième voyage à Tahiti. La peinture représente deux femmes aux seins nus , l'une tenant des fleurs de manguier , sur l'île du Pacifique de Tahiti . Les femmes sont représentées de manière stylisée, avec des formes simplifiées et des couleurs vives.

La peinture fait partie de l'œuvre plus vaste de Gauguin inspirée de son séjour à Tahiti, où il cherchait à échapper à la civilisation occidentale et à s'immerger dans une culture plus primitive et exotique. Cependant, certains critiques ont souligné que les représentations idéalisées et romancées de Gauguin de la vie tahitienne n'étaient pas nécessairement exactes ou représentatives de la réalité vécue par les autochtones.

Paul Gauguin, Tahitiennes sur la plage, 1891. Huile sur toile, 69 cm × 91 cm. Paris : Musée d'Orsay.

Paul Gauguin, Tahitiennes sur la plage, 1891. Huile sur toile, 69 cm × 91 cm. Paris : Musée d'Orsay.

Zoom sur les femmes tahitiennes à la plage

"Femmes tahitiennes sur la plage" est un tableau créé en 1891 par l'artiste postimpressionniste français Paul Gauguin lors de son voyage à Tahiti. Le tableau représente deux femmes tahitiennes assises sur une plage tropicale.

La peinture est connue pour ses couleurs vibrantes et l'utilisation de formes aplaties en deux dimensions. Gauguin a été fortement influencé par l'art des cultures non occidentales, en particulier l'art polynésien, et il a incorporé des éléments de ce style dans son propre travail. La peinture reflète également l'intérêt de Gauguin pour la représentation de la vie et de la culture tahitiennes.

"Femmes tahitiennes sur la plage" est maintenant conservée dans la collection du musée d'Orsay à Paris, en France, et est considérée comme une œuvre importante dans l'histoire de l'art moderne.

Paul Gauguin, D'où venons-nous ? Que sommes-nous? Où allons-nous , 1897. Huile sur toile, 139,1×374,5 cm. Boston : Musée des beaux-arts.

Paul Gauguin, D'où venons-nous ? Que sommes-nous? Où allons-nous , 1897. Huile sur toile, 139,1×374,5 cm. Boston : Musée des beaux-arts.

Zoom sur D'où venons-nous ? Que sommes-nous? Où allons-nous?

"D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?" est une peinture créée par l'artiste postimpressionniste français Paul Gauguin en 1897. La peinture est un triptyque à grande échelle, ce qui signifie qu'elle est divisée en trois panneaux.

Le panneau de gauche montre trois personnages, dont un bébé, une jeune femme et une vieille femme. Le panneau central représente plusieurs personnes réunies autour d'un bol de fruits, tandis que le panneau de droite montre un personnage accroupi et un cheval. La peinture est connue pour ses couleurs vives, ses lignes audacieuses et la qualité onirique de sa composition.

Le titre du tableau reflète l'intérêt de Gauguin pour l'exploration de questions fondamentales sur l'expérience humaine, telles que les origines de la vie, la nature de l'humanité et le destin ultime de l'existence humaine. Il est également considéré comme le reflet du parcours personnel de Gauguin, alors qu'il quittait la France pour Tahiti à la recherche d'un mode de vie plus authentique et primitif.

"D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?" est maintenant conservé dans la collection du Museum of Fine Arts de Boston, Massachusetts, et est considéré comme l'une des œuvres les plus importantes de Gauguin.

Paul Gauguin, Le Christ vert , 1889. Peinture à l'huile sur bois, 92 cm × 73 cm. , Bruxelles : Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

Paul Gauguin, Le Christ vert , 1889. Peinture à l'huile sur bois, 92 cm × 73 cm. , Bruxelles : Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

Voyages et amitié

canal de Panama

En 1887, Gauguin quitte la France avec son ami peintre Charles Laval. Son rêve était d'acheter un terrain sur l'île panaméenne de Taboga, où il a déclaré vouloir vivre plus en contact avec la nature. Lorsqu'il atteint la ville portuaire de Colón, Gauguin manque d'argent et trouve du travail comme ouvrier dans la construction française du canal de Panama. Après avoir été arrêté au Panama et découvert que le terrain de Taboga avait un prix très élevé, il a décidé de quitter le Panama.

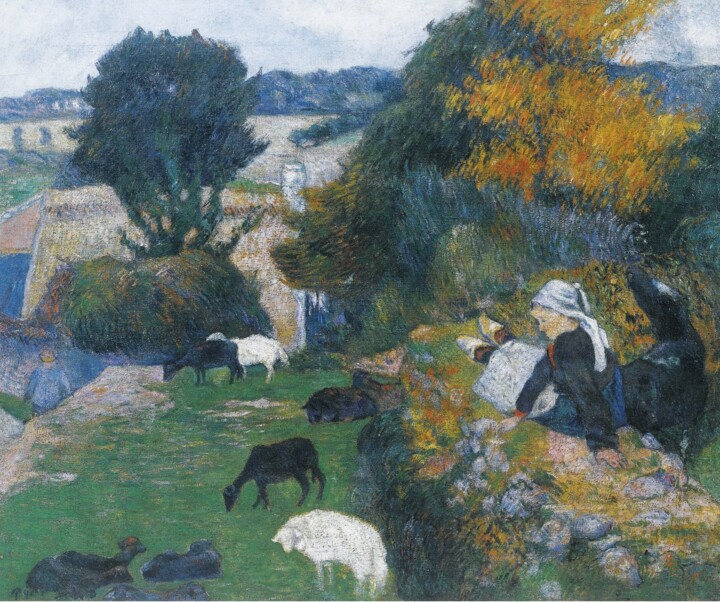

Martinique

Après le Panama, Gauguin et Laval s'installent à Saint-Pierre, sur l'île antillaise de la Martinique, une colonie française. Au début, la hutte dans laquelle ils vivaient lui convenait bien et il aimait observer les gens dans leurs activités quotidiennes, mais pendant l'été, il faisait chaud et la hutte fuyait sous la pluie. Gauguin souffrait également de dysenterie et de fièvre des marais. Lors de son séjour en Martinique, Gauguin a réalisé 11 tableaux connus, dont beaucoup semblent provenir de sa case. Ses lettres à Schuffenecker expriment un enthousiasme pour le lieu exotique et les indigènes représentés dans ses peintures.

Paul Gauguin, Van Gogh peignant des tournesols , 1888. Huile sur juta, 73×91 cm. Amsterdam : Musée Van Gogh.

Paul Gauguin, Van Gogh peignant des tournesols , 1888. Huile sur juta, 73×91 cm. Amsterdam : Musée Van Gogh.

L'amitié de Vincent Van Gogh

Paul Gauguin et Vincent van Gogh étaient deux artistes influents qui ont eu une brève et intense amitié à la fin du XIXe siècle.

Ils se sont rencontrés à Paris en 1887 et ont rapidement noué un lien autour de leur amour commun de l'art. Van Gogh a été impressionné par l'utilisation innovante de la couleur et de la composition de Gauguin, tandis que Gauguin a été intrigué par l'intensité émotionnelle et l'expression brute de Van Gogh.

En 1888, Van Gogh invite Gauguin à le rejoindre à Arles, dans le sud de la France, pour fonder une colonie d'artistes. Cependant, leur temps ensemble a été semé de tensions et de conflits, en raison de leurs différentes personnalités et approches de l'art.

Van Gogh était connu pour sa nature impulsive et passionnée et luttait contre la maladie mentale, tandis que Gauguin était plus réservé et détaché. Leurs styles artistiques différaient également considérablement, Van Gogh privilégiant les coups de pinceau audacieux et empâtés et Gauguin utilisant des motifs plus plats et plus décoratifs.

Leur relation a pris fin dramatiquement en décembre 1888, lorsque Van Gogh s'est coupé l'oreille lors d'une vive dispute avec Gauguin. Après cet incident, Gauguin a quitté Arles et les deux ne se sont jamais revus.

Malgré leur amitié troublée, l'influence de Gauguin et Van Gogh sur le travail de l'autre ne peut être niée. Ils ont tous deux repoussé les limites de l'art traditionnel et ouvert la voie au mouvement moderniste du XXe siècle.

Paul Gauguin, Arearea , 1892. Huile sur toile, 75×94 cm. Paris : Musée d'Orsay.

Paul Gauguin, Arearea , 1892. Huile sur toile, 75×94 cm. Paris : Musée d'Orsay.

Tahiti : première partie

Gauguin a mis les voiles pour Tahiti le 1er avril 1891, son intention déclarée étant d'échapper à la civilisation européenne et à tout ce qui est artificiel et conventionnel. Malgré cela, il passa les trois premiers mois à Papeete, la capitale de la colonie et déjà fortement influencée par la culture européenne. Il décide d'ouvrir son atelier à Mataiea, s'installant dans une cabane en bambou de style indigène. Là, elle a réalisé des peintures illustrant la vie tahitienne telles que Fatata te Miti (Au bord de la mer) et Ia Orana Maria (Je vous salue Marie). Gauguin a écrit plus tard un récit de voyage sur la prise d'une fille de 13 ans comme épouse comme indigène ou vahine (le mot tahitien pour «femme»), un mariage contracté au cours d'un seul après-midi. C'était Teha'amana, qui est tombée enceinte de lui à la fin de l'été 1892. Teha'amana a fait l'objet de plusieurs peintures de Gauguin. Fin juillet 1893, Gauguin décide de quitter Tahiti et ne reverra plus jamais Teha'amana et son fils.

Tahiti : deuxième partie

Gauguin revient à Tahiti en 1895. Son retour est marqué par la désillusion de la scène artistique parisienne. À Tahiti, il a vécu une vie apparemment confortable en tant qu'artiste-colon près de Papeete, subvenant à ses besoins grâce à un flux de ventes de plus en plus régulier et au soutien d'amis et de bienfaiteurs. Il fait construire une spacieuse maison de roseaux et de chaume à Puna'auia, dans un quartier aisé à une quinzaine de kilomètres à l'est de Papeete, habité par des familles aisées, dans laquelle il installe un grand atelier, ne ménageant aucune dépense. l'artiste à l'étranger a également joué un rôle important dans la politique locale, contribuant de manière incisive à un journal local s'opposant au gouvernement colonial. Au moins pendant la première année, il n'a fait aucune peinture, car il s'est concentré sur la sculpture. Lorsqu'il reprend la peinture, c'est pour continuer sa longue série de nus sexuellement chargés. Par la suite, sa santé s'est nettement détériorée et il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour diverses affections. Gauguin a blâmé le climat tropical, bien que ses biographes s'accordent à dire qu'il devait s'agir de la syphilis. En plus de sa santé, ce sont ses dettes qui l'ont amené au bord du désespoir. De cette période taïtienne est sa relation avec Pahura (Pau'ura) a Tai, fille de voisins de Puna'auia, âgée de 14 ans 1/2, dont l'artiste a eu deux enfants.

Paul Gauguin, Mahana no atua , 1894. Huile sur toile, 68,3×91,5 cm. Chicago : Institut d'art.

Paul Gauguin, Mahana no atua , 1894. Huile sur toile, 68,3×91,5 cm. Chicago : Institut d'art.

Îles Marquises

Gauguin s'installe à Atuona, sur l'île de Hiva-Oa, où il arrive le 16 septembre 1901. Il achète à la mission catholique un terrain au centre de la ville, où il construit une solide maison à deux étages. Vaeoho, la fille de quatorze ans d'un couple indigène qui vivait dans une vallée adjacente, malgré les plaies de l'artiste, a volontiers vécu avec lui et a donné naissance à une fille en bonne santé. Dans les années suivantes, cette relation amoureuse s'est effondrée et Gauguin est devenu de plus en plus malade, de sorte qu'il lui était même difficile de peindre.

Décès

Paul Gauguin, l'artiste français, est décédé le 8 mai 1903, à l'âge de 54 ans, dans les îles Marquises, qui font partie de la Polynésie française dans le Pacifique Sud. La cause de sa mort était très probablement une combinaison de syphilis, de maladie cardiaque et peut-être aussi d'une surdose de morphine. Gauguin avait passé les dernières années de sa vie à Tahiti et aux îles Marquises, où il était allé échapper à ce qu'il considérait comme les contraintes de la civilisation occidentale et s'immerger dans la culture et la nature du Pacifique Sud.

Selena Mattei

Selena Mattei